En couverture

Skiptrace

17 novembre 2016

RÉSUMÉ SUCCINCT

Un détective de Hong Kong s’associe à un joueur américain pour venir à bout d’un criminel chinois.

EN QUELQUES MOTS

★★ ½

Texte : Élie Castiel

L’association Chan/Knoxville fait des petites miracles dans une comédie d’action pourtant moyenne, faite de facilités et de vieilles habitudes dues au genre. Chez soi, sur Grand Écran télé, c’est joussif, on ne porte aucun jugement et si l’intrigue n’est pas vraisemblable, qu’importe, ce n’est pas si grave. Les pirouettes l’emportent sur la raison, les deux vedettes populaires finissent par nous convaincre de leurs méfaits, conneries et leurs symbiose amicale. Somme toute, un plaisir coupable tout à fait délectable. Soulignons les suppléments aussi sympa que bon enfant qui ne se prennent pas du tout au sérieux. Pour fans de série B.

Sortie : mar 8 nov 2016

V.o. : anglais / Version française

Les 2 de pique

Formats : BD, DVD et iTunes

Suppléments : Audio Commentary with director Renny Harlin ; When Jackie Met Johnny

Genre : ACTION / COMÉDIE – Origine : Chine / Hong Kong / États-Unis – Année : 2016 [numérique : 2016] – Durée : 1 h 47 – Réal. : Renny Harlin – Dist. / Contact : Métropole.

CLASSEMENT

Tout public

MISE AUX POINTS

★★★★★ Exceptionnel. ★★★★ Très Bon. ★★★ Bon. ★★ Moyen. ★ Mauvais. ½ [Entre-deux-cotes] – LES COTES REFLÈTENT UNIQUEMENT L’EN QUELQUES MOTS DES SIGNATAIRES.

![]()

Le garçon au visage disparu

16 novembre 2016

THÉÂTRE /

CRITIQUE

★★★ ½

Texte : Élie Castiel

ZOMBIES À L’HEURE DE FREUD

Ironiquement, et c’est tant mieux pour moi, il s’agit du deuxième texte de Larry Tremblay adapté au théâtre que je vois en une semaine. Après, au Quat’Sous, Le joker, pièce qui m’a laissé passablement dubitatif par rapport à l’avenir des êtres et du monde, mais aussi imprégné d’un espoir inaccessible, espoir tout de même, Le garçon au visage disparu propose une fin d’une force dramatique rassurante et réconciliatrice avec le deuil et la vie.

PHOTO : © Jean-Charles Labarre

Don Giovanni

14 novembre 2016

OPÉRA /

CRITIQUE

★★★

Texte : Élie Castiel

LE DÉSIR CHARNEL COMME EXUTOIRE

Parmi les plus beaux opéras de Mozart, Don Giovanni est un rendez-vous galant qui exerce encore un charme irrésistible. D’une part, sa musique, situant le dramma giocoso entre la comédie et le drame ; de l’autre, sa critique virulente que les mots sortant du livret de Lorenzo Da Ponte jette sur le personnage, plus enclin à comptabiliser ses conquêtes qu’à éprouver une quelconque affection.

Gordon Bintner (Don Giovanni) – PHOTO : © Yves Renaud

1984

12 novembre 2016

THÉÂTRE /

CRITIQUE

★★★★

Texte : Élie Castiel

LES DAMNÉS DE LA TERRE

Maxim Gaudette (PHOTO : © Stéphane Bourgeois)

Adapter sur scène un roman d’anticipation culte est d’autant un exercice risqué qu’il est fort probable de ne pas s’en sortir sans dégats. Pari pourtant réussi dans la version TDP de 1984, d’après l’écrit incontournable du visionnaire George Orwell. Des personnages jusqu’au-boutistes, atteints d’une soif de liberté dans un monde devenu fou, là où Big Brother contrôle tout. Il y a eu le film de Michael Radford, intentionnellement sorti en 1984, avec un John Hurt (Winston Smith) et un Richard Burton (O’Brien) inoubliables.

Suite

Le joker

THÉÂTRE /

CRITIQUE

★★★ ½

Texte : Élie Castiel

L’ÊTRE ET LE PARAÎTRE

PHOTO : © Julie Rivard et Le Petit Russe

Larry Tremblay pose la question existentielle du possible équilibre entre le réel et « ce qu’il pourrait être » (sic), entre une idée de la représentation théâtrale et son rapport au texte, entre les liens qu’entretiennent les comédiens avec le public.

On assiste à un jeu de miroir orgiaquement paranoïque orchestré par les décors sidérants de Pierre-Etienne Locas. En haut, une rue, la terre ; en bas, l’au-delà, le mort-vivant, réel, rassemblant des morceaux de vie qui, par magie, se retrouvent plus haut, pour redescendre dans le néant. Suite

Semaine du 11 au 17 novembre 2016

10 novembre 2016

AVIS AUX CINÉPHILES

IL ARRIVE PARFOIS QUE CERTAINS FILMS NE SOIENT PAS PRÉSENTÉS TOUS LES JOURS, PARTICULIÈREMENT DANS LES SALLES INDÉPENDANTES. CONSULTEZ LES LIENS RESPECTIFS POUR LES HORAIRES DE LA JOURNÉE.

[ Cliquez sur chaque titre pour accéder à la fiche détaillée ]

LE FILM DE LA SEMAINE

« Prix du public »

Chicago International Film Festival 2016

MOONLIGHT

MOONLIGHT

[ Drame social ]

Mémoire vivante

ÉVÉNEMENT

Texte : Charles-Henri Ramond

QUE SOMMES-NOUS DEVENUS ?

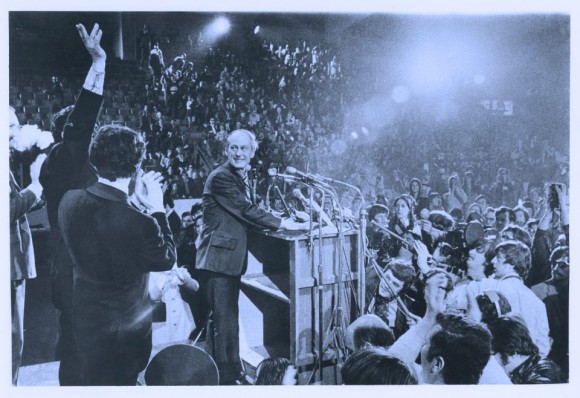

Image extraite du documentaire 15 NOV – Source: Collection Smith

Dans les jours qui viennent, quatre projections spéciales dans quatre villes du Québec, célèbreront à leur manière la journée du 15 novembre 1976. Au terme de cette journée mémorable, René Lévesque et le Parti Québécois prennent le pouvoir de façon triomphale en battant les Libéraux de Robert Bourassa qui avaient pourtant fait élire, trois ans plus tôt, 102 députés sur 108.

Pour les « baby boomers », ces projections seront l’occasion de replonger dans des souvenirs marquants, tant collectivement qu’individuellement, tandis que pour les plus jeunes qui n’ont peut-être jamais entendu parler de cette date, ce sera sans aucun doute la découverte d’une aventure humaine portée par tout un peuple désireux de se libérer, et en fin de compte, de rendre possible un rêve un peu fou.

Le documentariste Hugues Mignault accompagné de Ronald Brault et de plus d’une vingtaine de techniciens de l’image et du son répartis en huit équipes de tournage ont capté sur pellicule cette première élection du Parti Québécois. Leur film 15 NOV, suit pas à pas les principaux protagonistes de cette journée mémorable, gravée à tout jamais dans la mémoire vivante du Québec.

« Je n’ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d’être Québécois… que ce soir. On n’est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple! »

Cette célèbre phrase, lancée par René Lévesque de la tribune du Centre Paul-Sauvé, restera longtemps en mémoire. De même que les visages de ses collaborateurs nouvellement élus qui l’entouraient ce soir-là et qui formeront par la suite l’un des meilleurs gouvernements de l’histoire du Québec, selon les affirmations de plusieurs. Ce qui a fait dire à beaucoup de monde « Nous étions dans une allégresse indescriptible. Nous pleurions, nous dansions, nous étions tous dans une espérance folle où tout pouvait arriver ».

Quarante ans plus tard, 15 NOV reste encore très actuel et soulève nombre de questions sur ce que notre classe politique est devenue et sur ce qu’il reste de nos rêves d’alors, entre autres. Ces interrogations, ce rappel essentiel à l’histoire du Québec revivront sur grand écran les 14, 15, 16 et 17 novembre 2016, pour une seule séance (à 17h30) dans les cinémas suivants :

Le 14 novembre à QUÉBEC : MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC

Le 15 novembre à MONTRÉAL au THÉÂTRE OUTREMONT

Le 16 novembre à SHERBROOKE à LA MAISON DU CINÉMA

Le 17 novembre à TROIS-RIVIÈRES au TAPIS ROUGE

15 NOV – 1977 – Canada [Québec] – Durée : 1 h 39 – Réal. : Hugues Mignault, Ronald Brault – Participation : Robert Bourassa, Claude Charron, Jean-Marie Cossette, Denise Filiatrault, Gérald Godin, Pierre-Marc Johnson, Camille Laurin, René Lévesque, Doris Lussier, Gaston Miron, Lise Payette, Pierre Perrault, Gilles Proulx, Pierre Elliott Trudeau – Images : Ronald Brault, André Gagnon, Louis de Ernsted, Bruno Carrière, Michel Brault, Martin Duckworth, Pierre Duceppe, Daniel Jobin, Georges Jardon – Mont. : Annick de Bellefeuille – Mus. : Conventum – Prod. : Bernard Lalonde, ACPAV – Dist./Contact : Collection Smith.