Entrevues

Filmfest Dresden 2022 – Entrevue avec Caroline Monnet

27 avril 2022

Le Québec avait envoyé cette année cinq jeunes cinéastes au Filmfest Dresden, dont Caroline Monnet, première curatrice du Fokus Québec issu des Premières Nations. En plus de faire la sélection des films, Caroline présentait ses œuvres à la galerie Raskolnikov de Dresde, un bar-galerie branché du populaire quartier de Neustadt, cœur du festival. Nous l’avons rencontrée pour discuter de ses œuvres et du contenu du Fokus Québec.

Propos recueillis par Anne-Christine Loranger

Anne-Christine Loranger : Caroline, que voit-on de tes œuvres, ici, à la galerie Raskolnikov?

Caroline Monnet : C’est une installation multimédia, deux courts métrages (Mobilize, 2015 / Tshiuetin, 2016) sur moniteurs télé, plus une projection d’une animation réalisée en noir et blanc inspirée de motifs anichinabés (nation algonquine), donc de ma nation, ainsi qu’une œuvre sur vinyle, elle aussi inspirée de motifs traditionnels. Normalement, l’œuvre originale serait un papier peint qui couvre un mur. Ici, on n’en a qu’une petite section (voir photo) […] C’est inspiré de la tradition, mais c’est ancré vers le futur. Cela commence plus à ressembler à des codes QR, des plans de planification urbaine, des codes binaires même. L’animation s’appelle Mooniyang (2019), qui veut dire Montréal en anichinaabémowinn […] C’est une exposition qui parle de l’attachement au territoire, de sa fragmentation, comment il se transforme au fil des générations et aussi ce territoire qui appartient aux Premières Nations et qu’on a exploité sans notre accord.

Dans Mobilize, on passe de la fabrication d’un canot d’écorce aux moyens de transports modernes. Qu’est-ce que tu as voulu y exprimer?

Je voulais montrer comment les Premières Nations ont participé activement à la construction de notre société canadienne en passant par le canot, les raquettes, des outils qu’on utilise encore aujourd’hui. C’est aussi un reflet de ma propre famille, de la migration du bois jusqu’en ville, cette assimilation qui vient de ce qu’on laisse derrière pour accéder à un monde plus privilégié. Pour moi c’était important de montrer des Autochtones toujours en mouvement, vers l’avant, nous ne sommes pas une communauté qui est stagnante dans le temps, on est tournés vers l’avenir et on fait parti de la modernité.

Tu as fait la sélection des films pour le Fokus Québec. Qu’est-ce qui t’as guidé dans tes choix?

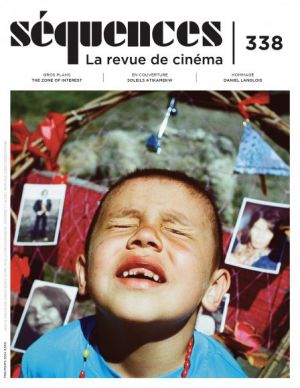

Je voulais faire un programme qui n’est pas ce qu’on attend d’un Fokus Québec, je voulais montrer un peu de diversité, ne pas oublier les Premières Nations, mais aussi toutes les communautés culturelles comme les communautés vietnamiennes, d’Afrique du Nord, toutes ces communautés qui font le Québec aujourd’hui, aux niveaux francophone et anglophone. Après, j’ai trouvé qu’il y avait un fil conducteur qui était tout ce qui est au niveau de l’enfance, des expériences qu’on a quand on est enfant et aussi ce qu’on apprend en grandissant et qui forme notre identité, les couches d’identités qu’on apprend dans les dynamiques familiales. Tous les films abordent des moments déterminants, très simples dans nos vies quand on est enfant, mais qui nous marquent pour toute notre vie et qui sont appris soit dans nos relations avec nos parents. Surtout ce qu’on apprend dans les silences. Tous les films sont à propos de cela.

Il y a cependant des films qui sont très conceptuels, celui de Maxime Corbeil, notamment.

C’était important que ce soit de la fiction, du documentaire, de l’expérimental… Le film de Maxime Corbeil, Origami (2021), si on regarde l’esthétique formelle, c’est quasiment un cerveau en mutation, comment nos mémoires se forment à travers nos expériences. Origami, pour moi aussi c’est les couches d’identité qui se forment au fur et à mesure qu’on grandit comme individu, donc je trouvais très intéressant de le mettre […] Dans un programme de film, je pense qu’on a besoin de respiration, on a besoin de pouvoir changer d’ambiance ou de rythme, surtout après un film comme No Crying at the Kitchen Table (Carole Nguyen, 2019), on a besoin de quelque chose de rapide, qui nous sort un peu de cette énergie-là. Je trouvais que le film de Maxime Corbeil fonctionnait bien.

C’est comme un entremet entre deux gros repas…

C’est cela. Un trou normand!

Et pourquoi avoir choisi le film Hide (2014) de Sébastien Aubin?

Pareil. Quand on parle de dynamique familiale, je trouve intéressant qu’on parle aussi de nos relations avec le monde des esprits, le monde des animaux. Pour nous, le caribou ou l’orignal, c’est comme notre frère. On ne se sent pas différents ou supérieurs aux animaux, cela fait partie de nos relations familiales. C’est pour cela que j’ai mis le film de Sébastien Aubin (dont le sujet est une peau de caribou). Pour moi, c’est important qu’il y ait une représentation des Premières Nations dans le programme, sans que cela soit accessoire. Comme le film de Maxime, c’est une petite note de musique entre deux films.

C’est le dernier film, celui d’Annie Saint-Pierre (Les grandes claques, 2020), qui m’a le plus touché. C’est filmé en contre-plongée, du point de vue d’une petite fille, avec une telle précision! La direction d’acteurs est magnifique. Je me suis dit que cela devait être un souvenir d’enfance.

C’est exact. Toute la dynamique est très, très bien ficelée. C’est pour cela aussi que je l’ai placé en dernier, un peu comme un coup de poing. C’est drôle, mais sous cette comédie, il y a quelque chose de très déchirant et je pense qu’on peut tous s’identifier à un moment comme celui-là, où on a été obligé de prendre des décisions. Je trouve cela intéressant quand les rôles changent, quand l’enfant devient le parent. Il y a un moment très précis où on doit prendre des décisions, et où on grandit.

Qu’est-ce qu’une réalisatrice comme toi ressent quand elle voit son animation? Les motifs géométriques viennent de la nuit des temps, mais toi, tu l’as vue comme devenant moderne et inspirant notre modernité, jusqu’aux codes QR.

Oui, et j’espère qu’en faisant ce travail, je contribue à garder vivante cette connaissance-là (qui vient des ancêtres). À ma façon, je continue à garder vivants ces symboles-là, cette géométrie-là, qui est familiale. C’était un peu comme une transe quand je l’ai fait. C’est de la géométrie, donc je peux m’y perdre facilement. Ce sont des formes que je fais au fur et à mesure et cela change tout le temps. Il faut faire vraiment beaucoup de designs pour faire une animation, ce sont des heures et des heures de moments où je suis plongée dans quelque chose, où je ne réfléchis pas, de façon instinctive. Au fil des designs, c’est devenu une signature, c’est mon propre langage. C’est intéressant de voir ce que cela a donné au final.

Propos recueillis lors du Filmfest Dresden, 2022

Philippe Falardeau – Le charme discret de l’émotion

8 mars 2021

Propos recueillis par Anne-Christine Loranger

Annoncé (à tort) par la rumeur comme le Devil Wears Prada(2006) de la littérature, My Salinger Year de Philippe Falardeau a bien plus à voir avec un coming of age mutuel, genre Finding Forrester (2000), qu’avec la relation de harcèlement moral relatée dans le roman de Lauren Weisberger et magistralement portée à l’écran par le couple Streep-Hathaway. Si on y retrouve également le récit autobiographique d’une jeune femme à son premier emploi (Margaret Qualley) confrontée à une femme d’expérience (Sigourney Weaver), la comparaison doit s’arrêter là, au risque de créer de la déception. Séquences a rencontré Philippe Falardeau à Berlin, à la suite de la sortie du film en ouverture officielle du Berlinale 2020.

Monsieur Falardeau, pour préparer cette entrevue, je me suis assise au piano à queue du Hyatt Berlin, parce que c’était le seul endroit qui me semblait évoquer l’expression quiet emotional [silencieusement émotif], qui pour moi informe tout le film.

C’est drôle cela, Martin Léon [le compositeur de My Salinger Year] est allé s’y asseoir à ce piano à queue, hier soir.

Vous avez dit en conférence de presse avoir choisi cette phrase pour centrer votre film, mais aussi parce qu’elle vous ressemble. Est-elle aussi centrale dans le livre de Joanna Rakoff [My Salinger Year, 2014] que dans le film ?

Non, ce n’est pas aussi central. C’est important dans le livre, mais il y a beaucoup de choses d’importance simultanée dans le livre que tu ne peux pas explorer dans un film parce que tu ne peux pas explorer plusieurs couches en même temps. Le quiet emotional dans la vraie lettre du garçon de Winston-Salem qui écrit à Salinger, c’est un lapsus.

Un lapsus ou un extraordinaire jeu de mots avec quiet emotional, qui signifie « très émotif » ?

Ce n’est pas un jeu de mots. À moins que je… En fait, cela n’a pas d’importance ! Je pense qu’un lapsus informe sur la pensée de quelqu’un. Et elle, Joanna [Margaret Qualley], se rend compte que c’est ce qu’elle-même est devenue. La difficulté du film, parce qu’il n’arrive rien de spectaculaire, c’est comment créer cette tension qui va soutenir l’intérêt du spectateur. Il faut que ce soit quelque chose qui est non dit, mais qui est là depuis le début. Joanna se fait un peu embobiner par un mec et devient sa blonde du jour au lendemain, sans trop savoir pourquoi et sans avoir dit à son autre gars qu’elle le laissait. Tout est non dit. Puis là, elle est prise dans du non-dit et se retrouve dans une agence où on lui dit « Toi, tu n’écris pas des histoires ? Parce que moi, je n’embauche pas quelqu’un qui écrit des histoires ! » et elle répond « Non, je n’écris pas d’histoires », alors que oui, elle en écrit. Et là, elle se retrouve dans un entonnoir de non-dits qui informe sur qui elle est, sur ce qu’elle garde à l’intérieur d’elle. Et donc, il y a un autre moment central dans le film où elle dit « Comment se fait-il qu’on fasse tous semblant ? ». Il y a un passage dans le livre que je reprends, quand elle écrit la lettre pour répondre au garçon de Winston-Salem avec le dictaphone et qu’elle dit « We’re all pretending that everything is fine » et au fond, il n’y a rien qui est fine. Et je pense qu’elle a vécu cela dans sa propre vie. Joanna Rakoff n’a pas été voir la vraie Margaret [Sigourney Weaver] à la maison avec un bouquet de fleurs, mais elle en parlait dans son livre comme une intention qu’elle portait et je me suis dit « Ah ! C’est une porte. Il faut l’ouvrir et faire une scène avec cela ».

Et filmer quiet emotional, on fait cela comment ?

Ben, c’est des gros plans sur des visages…

Je dis cela parce que la lumière est très particulière, comme une bulle d’or qui nimbe Joanna.

Oui, c’est une lumière éthérée. C’est ce que je souhaitais avec la directrice photo Sara Mishara. Le film commence avec Joanna qui regarde à la caméra et qui invite le spectateur dans une convention où il est dit « Je vais vous raconter quelque chose qui vient de se passer, avec le recul ». Et là, on est dans cette bulle, qui permet aussi des apartés un peu plus poétiques. Donc la lumière devait centrer sur Joanna parce que, et je reviens sur cette explication, étant donné que ce n’est pas une histoire avec des revirements de situation, c’est une histoire où tu dois être dans la perspective et dans l’intimité de quelqu’un. La lumière devait composer avec cela.

Et l’esthétique que vous cherchiez, au-delà de la bulle, dans New York ?

New York, c’était un peu ce qu’on pouvait faire avec les moyens qu’on avait. Il fallait que je respecte certaines choses au niveau de la crédibilité, mais les tournages ont eu lieu à Montréal, donc c’était plus de dire « Je suis dans le Brooklyn des années 1990, c’était un peu plus sale et je ne peux pas ouvrir le champ de la caméra, parce que je n’ai pas les moyens, on est à Montréal ! ». Après, cela devient Manhattan dans la rue. Cela je pense qu’on l’a bien eu même s’il y a très peu de scènes. Et après, c’est l’agence littéraire. Mais l’agence donne une coloration au reste du film qui est hors du temps parce que quand on rentre dans l’agence, on n’est plus en 1995, on est presque en 1930. C’est ce qui donne la coloration ambrée au film, parce que ce sont des textures de vert foncé, de brun, d’or, c’est de l’art déco et donc c’est ce qui donne la coloration au film et à ce New York-là. On a refait les décors de l’agence de Salinger dans l’édifice Halstead à Montréal, selon la description du livre de Joanna Rakoff. Et la vue de l’extérieur c’était des édifices de Montréal, la Banque Nationale, la Banque de Montréal, mais cela avait l’air de Manhattan. L’esthétique que je voulais c’était une caméra relativement stable, posée, proche de Joanna, avec des moments exutoires comme le moment de danse où là, on ouvrait un petit peu et on utilisait la steady cam…

[Ici, notre entrevue s’est interrompue cinq minutes à cause de l’apparition d’une tornade. Une splendide tornade de gens qui embrassaient et remerciaient Falardeau avec effusion et proposaient de travailler à nouveau avec lui, particulièrement Sigourney Weaver, vêtue d’un sublime tailleur pantalon rose et noir qui lui faisait une silhouette de rêve. La vie de critique, parfois, peut être un grand cadeau !]

Je ne vais pas vous demander si Sigourney Weaver est facile d’approche…

Très facile d’approche ! C’est seulement la nervosité de rencontrer quelqu’un que tu as vu pendant des années… Le problème avec les stars ce sont les barrières que constitue l’entourage. Une fois que cela est franchi et que commence le travail, tu parles comme avec n’importe qui. Ce qu’elle aimait c’est que des fois je me roulais par terre, j’allais me cacher en dessous du bureau pour faire rire le monde, pour me déstresser aussi. Les acteurs sont tout le temps dans des situations de jeu. C’est cela qu’ils font, ils jouent. Et moi aussi, je joue. Je ne joue pas leur rôle, je joue moi-même.

Guilhem Caillard – Cinemania

8 novembre 2020

Propos recueillis par Jason Béliveau

Guilhem Caillard est depuis 2014 le directeur général du festival de films francophones Cinemania. Il est également collaborateur à la revue Séquences depuis maintenant dix ans. Nous avons profité de l’ouverture en ligne de la 26e édition du festival pour lui poser quelques questions sur les défis que son équipe et lui ont dû relever dans le contexte d’une pandémie qui perdure.

Bonjour Guilhem. J’imagine que l’élaboration de cette 26e édition a été particulièrement ardue. Alors maintenant que le festival est lancé, somme toute, comment se sent-on?

Très bien (rires). Dès le mois d’avril, l’adoption d’une formule en ligne pour la présente édition était une évidence. J’ai vu tout cela comme une formidable opportunité. Cinemania fait partie d’un regroupement de festivals de cinéma européens et rapidement il a été possible de voir comment s’adaptaient certains festivals, dont le Galway Film Fleadh en Irlande. La diffusion en ligne ouvre pour nous un nouveau champ de possibles, notamment rejoignant des spectateurs que nous n’aurions jamais eus auparavant. Le mandat de Cinemania a toujours été limité aux Montréalais.e.s, mais nous recevions sans cesse des messages de cinéphiles provenant d’un peu partout au Québec qui voulaient voir nos films. Il faut tout de même noter que 50% de notre programmation n’est jamais représenté en salle au Québec. Nous sommes heureux qu’ils aient accès cette année à ces films. Novembre est un mois un peu déprimant et les gens ont envie de se changer les idées, de voir un cinéma différent. C’est que ce Cinemania propose.

Est-ce que le travail avec les distributeurs est plus complexe? Comment s’est construite la programmation?

J’ai l’impression qu’en France il y a un léger retard quant à la diffusion en ligne. Par contre, les distributeurs d’ici ont joué le jeu, et pour ça je dois leur rendre hommage. Je sens que l’industrie commence à comprendre qu’au bout de cette pandémie les choses ne reprendront pas immédiatement par magie. Il y aura tellement de films à proposer! Il faut souligner que les tournages ont repris rapidement, il n’y aura pas de temps mort concernant l’offre. Il faut que les films sortent maintenant, car il ne faut pas arrêter de parler de cinéma, au risque que le public perde ses habitudes. Il fallait que Cinemania persiste et signe, même en ligne. Pas tant pour la survie du festival, que celle de la cinéphilie.

Il y a eu un travail de pédagogie à faire avec les ayants droit français et internationaux. En France, les festivals ont repris rapidement. Mais ici nous avions une politique de santé publique qui empêchaient la tenue des festivals. Des exploitants ne voulaient nous donner des droits pour des festivals en ligne. Il y avait une incompréhension vis-à-vis ce qui se passait en Amérique du Nord, mais maintenant tout a changé avec la deuxième vague présentement en cours en Europe. Mais je crois qu’il maintenant plus clair que les festivals en ligne ne sont pas une finalité, mais une solution temporaire.

Un festival, c’est aussi des entretiens avec des cinéastes, des Q&A et classes de maîtres, des cinq à sept, des verres entre amis pour discuter des films. Comment recréer cette ambiance en organisant un événement exclusivement en ligne?

L’aspect festif, c’est donner aux gens l’impression qu’ils vont assister à un événement unique et exceptionnel, soit leur donner accès à 100 œuvres triées sur le volet avec un passeport à seulement 65$. Je dois avouer que je ne crois pas aux webinaires, aux sempiternelles discussions zoom. J’ai assisté à trop d’événements où tout ça fonctionnait mal. C’est pour cela que Cinemania a pris la décision de ne faire aucun direct. Alors qu’avons-nous fait de différent? Nous nous sommes lancés dans un projet fou de création de documentaires. Le premier est sur le cinéaste Louis Bélanger, à qui nous rendons cette année hommage. Nous avons engagé pour l’occasion Kalina Bertin, la cinéaste derrière l’excellent documentaire Manic. Elle a rencontré Bélanger dans son atelier, à la campagne, chez lui, mais également son frère musicien Guy Bélanger, le directeur de la photographie Pierre Mignot, le cinéaste Denis Chouinard. Nous avons aussi profité de l’occasion pour numériser et rendre disponible gratuitement ses trois premiers courts métrages, rarement vus, en collaboration avec la Cinémathèque québécoise.

Nous avons fait la même chose autour du film La nuit des rois de Philippe Lacôte. Nous avons embauché des gens à Paris pour rencontrer le cinéaste franco-ivoirien, ainsi que des gens en Côte d’Ivoire, dont la comédienne Laetitia Ky, qui est devenue une célébrité sur le web en faisant d’impressionnantes sculptures avec ses cheveux. Voici notre valeur ajoutée cette année, en plus de deux classes de maître.

Malgré les difficultés, était-il possible d’innover, de proposer du nouveau?

Jusqu’à présent, nous décernions que deux prix, celui du public Mel Hoppenheim et le prix jeunesse francophone, qui récompense un film au propos fort autour des questions du politique et du social, en lien avec la francophonie. Nous avons créé deux nouveaux prix cette année. D’abord celui du rayonnement pour le meilleur long-métrage québécois ou en coproduction. À cet effet nous avons convaincu Michel Trudel, fondateur de Mel’s Cité du Cinéma, d’investir un montant provenant de sa fondation privée, qui ira au distributeur du film lauréat et qui devra être utilisé pour son rayonnement. C’est notre façon d’innover et de montrer notre solidarité au milieu.

Nous voulions également marquer notre amour du court métrage francophone avec la création du prix AQCC/Nespresso. Je le dis tout le temps, le métier de critique est sous-évalué au Québec, il n’a pas le respect qu’il mérite, même par les gens de l’industrie. Une industrie du cinéma sans critiques n’est plus une industrie!

David Nadeau-Bernatchez – Rumba Spaces

3 novembre 2020

Règles et dérègles de l’enracinement

Propos recueillis par Hélène Matte

Rumba Spaces (2018-2020). Installation pour 3 écrans vidéo, 23 min.

Rumba Rules, nouvelles généalogies (2020). Essai documentaire, 112 min.

Bricoleur de savoirs, d’images et de sons, David Nadeau-Bernatchez a publié une thèse en anthropologie et a réalisé plusieurs courts métrages. Il est notamment l’auteur du projet web Ludovica, sorte de kaléïdoscopie de Québec en fragments. Textes, images et vidéos y évoquent une ville de personnages et d’histoires aussi bien possibles qu’advenues (http://www.projetludovica.com). Particulièrement sensible à l’ancrage et au déracinement, son horizon est large. Depuis 2004, il voyage régulièrement vers l’Afrique, où il multiplie les projets et les collaborations en recherche et en cinéma. Kinshasa, première agglomération francophone de la planète et capitale de la République Démocratique du Congo, est devenue pour lui une sorte de repère.

Deux de ses plus récents projets sont réalisés en collaboration avec Sammy Baloji, un photographe congolais qui a notamment exposé à la Biennale de Venise (2015), à la documenta 14 (2017) et à la Biennale de Sydney (2019). Alors que le long métrage Rumba Rules débute son parcours en festivals, l’installation Rumba Spaces fut notamment présentée à Graz (2018), Gottingen (2019) ainsi qu’à la Cinémathèque québécoise (2020).

Qu’est-ce qui a fait qu’un gars de Sainte-Foy se soit passionné pour le Congo et pour sa capitale, Kinshasa ?

C’est une longue histoire. En fait, c’est plus une trajectoire. Une trajectoire qui s’est esquissée quand, après plusieurs années de mélomanie et quelques sessions d’études universitaires en lettres, je me suis lancé dans le cinéma et la vidéo. J’avais cette passion en sourdine depuis des années, mais à un moment j’ai senti ça comme une urgence. J’ai laissé l’université, j’ai activé mon membership a Spirafilm et j’ai vivoté dans le monde de la vidéo quelques temps -à Québec, c’est très difficile de faire autre chose que de vivoter dans ce secteur. Après des années de vache maigre, j’ai commencé à réaliser des contrats de montage pour un professeur d’histoire, Bogumil Koss-Jewsiewicki. Je devais numériser des conférences filmées un peu partout, intégrer des power points et des intertitres: c’était techniquement limité comme défi, mais nettement plus stimulant que faire des corpos pour des compagnies de plein air. Car Bogumil, ce monsieur n’était pas comme les autres. Ethnologue et médiéviste d’origine polonaise, il avait enseigné l’histoire européenne plus d’une décennie au Congo (Zaïre à l’époque), avant de se passionner pour la peinture populaire et l’histoire orale, de repasser par la France et finalement trouver un poste comme spécialiste de l’Afrique et de l’Europe de l’Est à Québec. Sa grande intelligence, sa sensibilité et son humilité m’ont beaucoup inspiré: je suis devenu son élève.

C’est en compagnie de Bogumil qu’en 2004, j’ai eu l’occasion d’aller au Congo pour la première fois. À Lubumbashi, j’ai vu les vestiges de ce que fut une grande faculté des lettres, j’ai rencontré des linguistes incroyables, des gars qui avaient transcris et traduits des récits extrêmement riches, des œuvres monumentales qui finissaient empoussiérés sous les casiers de bouteilles vides. Coca, Sprite, Fanta, Tembo, Simba : c’est ce qu’ils vendaient pour nourrir leur famille à l’époque… Je me suis un peu distancié du protocole universitaire, j’en ai profité pour traîner là-bas quelques mois. Et je peux dire que même si j’avais déjà beaucoup voyagé, ce séjour a marqué en moi quelque chose d’irréversible. Les odeurs, les corps, les institutions, la musique et la mort: ça m’a frappé fort de dépaysement, mais j’ai progressivement apprivoisé ça. Je me suis attaché aux ambiances et à la ferveur, aux gens et aux histoires qui les portent. Comme s’il y avait une contre-histoire de la modernité particulièrement forte qui s’y tramait, et je voulais être branché sur ce canal là aussi…

Tout ça pour dire: Sainte-Foy a beau être une banlieue nord-américaine, c’est le siège d’une université francophone intéressante. On la trouve parfois affairiste et un peu simplette dans ses campagnes de marketing, mais ce fut quand même l’Université de gens comme Fernand Dumont, Bernard Arcand et Pierre Thibault.

Pourquoi la musique congolaise?

En général, je dirais que c’est de la musique que tout part pour moi. Comme pour bien des gens je pense, mais ça c’est une autre question! Pour dire que quand, à l’adolescence, je me suis mis à chercher un peu plus furieusement en moi-même, la musique a joué un rôle central. J’aimais le new wave et le cold wave comme rythmes et comme attitudes, j’aimais aussi le punk et la musique industrielle. J’ai été batteur de sous-sol dans différents groupes. Progressivement, j’ai commencé à m’intéresser aux musiques expérimentales et improvisées. Comme batteur à la fin du cégep, la découverte du bee bop a été un moment important. J’ai réalisé qu’il était non seulement possible d’être adolescent et révolté en jouant du drum, mais qu’on pouvait grandir en s’approchant du jazz. Sans de véritables repères techniques, je m’y suis lancé et j’ai voulu me tracer un sillon là-dedans. Un moment où l’autre, je devais faire corps à corps avec l’Afrique. Et donc, quand j’ai eu la possibilité de prolonger mon séjour Congo en 2004, j’ai sauté sur l’occasion. […] C’est parfois beau de réaliser avec quelle finesse la vie déjoue nos anticipations. En Afrique, je pensais trouver des maîtres traditionnels qui pourraient m’enseigner les percussions; ce sont surtout des chants de toutes sortes et des énergies de groupe que j’ai trouvées. Des danses incroyables aussi. Dans les rues, à travers les églises et les orchestres de rumba, les expériences sonores se sont accumulées et m’ont transformé. Autant dire que tout est une question de corps, de détournement et de verticalité… Ouais, ouais, quelque chose de banal comme ça!

Ce n’est pas si banal il me semble…

Rires exagérés. Banal ce n’est peut-être pas le bon mot… Hum… Mais …peut-être que oui finalement! Rires. Il y a quelque chose dans la racine du mot banal que j’aime. Dans le sens de moulin banal je veux dire. Quelque chose d’essentiel à la vie sur quoi on oublie d’insister pour parler du monde. Tellement de gens ont besoin du drame scénarisé, du spectaculaire et de la vrille médiatique pour se sentir exister. Moi, pas vraiment on dirait… je préfère souvent la banalité! Quand on s’y attarde, qu’on observe et qu’on se laisse porter, je trouve qu’on s’approche avec beaucoup de finesse d’importants registres de ce que nous vivons comme humanoïdes, qu’on ressent mieux les différentes manières qu’on se représente le monde… Mais bon, il y a quand même quelque chose qui me fait peur dans la banalité. C’est l’insignifiance et le cliché. Une part de moi a vraiment peur des clichés. Je suis hanté par la réduction de réalité qu’opèrent les clichés et ce, même si j’admets que ces mêmes clichés peuvent être l’expression de vérités simples et rassembleuses. Il n’y a jamais rien de rassembleur qui produise aussi, en même temps, une pulsion d’exclusion parfois très violente… Ça demeure un peu confus je m’excuse, j’ai encore quelques difficultés à saisir tout ça je pense…

Revenons quand même à cette notion de cliché. Rumba Spaces (installation, 2018-2020) ainsi que Rumba Rules (film documentaire, 2020) sont à quelque part directement dans cet axe. Car cette musique, la rumba congolaise, c’est quelque chose de plutôt cliché non?

Enfin, une bonne question! Rires complices. C’est vrai que la rumba congolaise est, vue du Congo, un phénomène cliché. Et si on se perd ensemble dans « Tu-tube » avec ce mot-clé, on va être bombardés d’images clichées et non conformes avec nos codes culturels actuels. C’est un milieu où le culte de l’apparence et de la richesse a quelque chose de particulièrement ostentatoire. Et là-dessus je dirais que sans la distance culturelle qui est à la base de ma relation avec ce pays et cette musique, je n’aurais possiblement jamais pensé faire un film sur la rumba. C’est sous certains angles tellement cliché et tapissé d’artifices comme milieu, ça peut rendre malade. Mais en même temps, c’est plus que ça. Et ça rejoint l’ambivalence du cliché dont j’essayais de parler. Pour le Congo, la rumba c’est à la fois un espace médiatique envahissant et un chant qui touche l’âme, c’est le théâtre d’une multitude de confrontations et le moteur d’une histoire congolaise qui se raconte en générations. C’est un monument de la modernité ! Comme Québécois et occidental, il me semble que cette reconnaissance de la rumba congolaise n’a pas encore trouvé un siège à sa taille dans le récit de la globalité. Peut-être que nos lectures du monde demeurent trop étroites. Peut-être que nos élites bien pensantes ont des récits de l’ouverture trop axés sur l’idéologie plutôt que sur la pratique, l’histoire, le savoir-faire. Peut-être que le Confort et l’indifférence doivent êtres repensés dans des nouveaux termes. Je ne sais pas. Il va falloir encore quelques bons films, plusieurs bons livres et des centaines de performances pour éclaircir tout ça je pense. J’essaie d’y contribuer à ma manière.

Et cette manière, dans tes projets sur la rumba, ce n’est pas uniquement une question de fond mais aussi de forme. Le film et l’installation ont une dimension collaborative forte, j’aimerais que tu nous en glisse quelques mots.

Pour moi, l’éthique et l’esthétique sont profondément interconnectées. Dans certaines œuvres, elles se fondent si bien ensemble qu’elles semblent issues du même geste; dans d’autres, elles travaillent en aveuglement (in)volontaire voire, en opposition l’une de l’autre. Elles ne se réduisent jamais l’une à l’autre, mais elles sont indissociablement liées. Ce constat, c’est peut-être la synthèse de ce que l’art du vingtième siècle nous a apporté. Vrai que l’autonomisation des sphères du savoir, de la croyance et de l’esthétique sont les caractéristiques de la modernité comme disait Max Weber ; mais en même temps, la pulsion créatrice nous pousse à toujours questionner et mettre en mouvement les réductions du monde. Nous sommes tous le siège de forces qui nous traversent: elles sont de différents registres, mais ce sont toutes des forces… Bon, je m’avance encore un peu plus que je ne l’aurais pensé, mais je crois quand même à ce que je dis… Rires.

Tout ça pour dire qu’avec ce projet sur la rumba, je savais dès le départ que j’attaquais quelque chose de gros. Tant du point de vue de la culture, de l’énonciation que de la réalisation, j’avais la conviction que filmer et penser à trois têtes aiderait à arriver à une certaine maîtrise du sujet. J’ai donc contacté Sammy Baloji et Kiripi Katembo, deux artistes congolais que je connaissais et qui m’inspiraient beaucoup. Je leur ai présenté le projet et avec leur accord, j’ai mis en place un canevas de travail. Je le savais depuis le départ, mais ça s’est avéré avec beaucoup de force au fil du projet: Kiripi et Sammy ont des personnalités et des approches du cadrage très différentes voire, opposées. D’un côté quelque chose de très vivace, complice, charnel; de l’autre quelque chose de très cadré, posé, analytique. J’étais de mon côté obsédé par le geste musical et les dynamiques de l’orchestre, à quelque part appelé à garder le focus et l’équilibre: j’étais plus que tout convaincu qu’à nous trois, on avait toute une force de travail et de perspective…

La production du film a débuté en 2015 quand, après avoir longuement négocié avec le contexte […], on a pu s’intégrer à l’orchestre de Brigade Sarbati. Sammy ne pouvait pas être là, et c’est uniquement Kiripi et moi qui avons débuté le tournage. La matière filmée était d’entrée de jeu très riche. Après deux semaines, le groupe avait intégré notre présence, on commençait à se rapprocher de certains musiciens mais, je devais rentrer au Québec. Kiripi était au cœur du rapprochement, et il sentait qu’il devait poursuivre le travail. Je voudrais ici faire une sorte de parenthèse: on parle de l’Afrique, de force et de collaboration, mais la réalité du travail n’est pas toujours simple. L’argent est une question qui vient mêler les cartes: pour survivre, créer et rayonner. À un certain niveau, c’est souvent difficile pour les créateurs congolais de travailler avec les Mundele (Blancs): comme nous venons souvent avec le fric et qu’ils ne savent pas toujours bien contrôler les conditions de leur implication, ils se sentent souvent dépossédés de leur travail. Dans le cadre de ce projet, comme il n’y avait vraiment pas beaucoup d’argent, ça simplifiait les choses en même temps que ça les complexifiait (rires). Et comme Kiripi avait déjà travaillé avec des Québécois (notamment comme premier assistant avec Kim Nguyen sur Rebelle), il comprenait qu’on ne fonctionne pas avec un bagage colonial similaire à celui de certains européens. Étant nous-mêmes colonisés, on a la sensibilité plus décentrée je pense… mais c’était quand même la première fois qu’on travaillait ensemble, Kiripi et moi. On a rapidement trouvé nos repères, mais il n’a malheureusement pas eu le temps de filmer très longtemps après mon départ. Kiripi était alors très sollicité : il avait des expositions en Europe, il shootait des corpos et faisait divers contrats, il travaillait à la deuxième édition de Yango (Première Biennale d’art contemporain à Kinshasa) quand tout à coup « bang ». En l’espace d’une dizaine de jours, il a radicalement faibli, tombé dans le coma avant de mourir d’une malaria cérébrale. Il avait filmé ses dernières images pour le film quelques jours avant. Il avait 36 ans. Personne ne pouvait y croire. Pour sa famille, ses amis et tout le milieu de l’art à Kinshasa, ça été tout un choc.

Les mois ont passés, on a encaissé le coup et on a médité tout ça. Grâce à sa famille et à certains amis, on a pu remettre la main sur les images et le matériel que je lui avais laissé. Un an après sa mort, Sammy et moi sommes donc revenus au projet avec une ardeur renouvelée. On a finalisé le tournage ensemble et grâce au réseau de Sammy, on a pu trouver le temps de tout dérusher ensemble, de monter le projet d’installation et de jeter les bases du film en termes de structure. On faisait désormais ce film non seulement pour nous, mais aussi en mémoire d’un ami, d’un artiste qu’on respectait beaucoup. Quatre ans de labeur et de mûrissement plus tard, Sammy et moi sommes évidemment plus explicitement liés au film. Mais le regard de Kiripi est bien présent. On en revient à l’éthique et l’esthétique : un film documentaire est nécessairement, du point de vue du tournage comme du montage, un travail sur la relation de ses auteurs avec un sujet. Dans Rumba Rules, tout ça se mélange pour former un tout où nos apports respectifs se fusionnent. C’était ça le but initial, mais cela a pris plusieurs séances de travail et d’échange pour y arriver… Ce qui est frappant dans l’installation Rumba Spaces par contre, c’est que l’on peut beaucoup plus facilement distinguer les regards de chacun. Ce n’était pas prémédité mais c’est comme ça que les choses ont pris forme. Ainsi toutes les séquences de l’écran central viennent de ma caméra, toutes celles des deux écrans latéraux viennent de Sammy. Kiripi n’a pas concrètement contribué à l’installation, mais on sentait tout de même sa présence à quelque part. Raison pour laquelle dans l’installation présentée à Montréal, on a voulu intégrer deux photographies de Kiripi. Comme pour rendre plus tangible sa présence.

L’installation Rumba Spaces a été présentée à la Cinémathèque Québécoise du 3 au 28 août 2020.

Le film Rumba Rules aura sa première mondiale au International Documentary Film Festival d’Amsterdam, qui aura lieu du 16 novembre au 6 décembre. Pour plus d’informations. Il aura ensuite son avant-première française le 30 novembre au Cinéma Beau Regard à Paris dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. Il aura également son avant-première belge le 18 décembre au Palais des beaux-arts de Bruxelles (BOZAR).

Elia Suleiman – It Must Be Heaven

7 juin 2020

Poésie visuelle et burlesque post-apocalyptique

Propos recueillis et traduits par Anne-Christine Loranger

À la veille du déconfinement des célèbres terrasses parisiennes, nous avons discuté avec le cinéaste Élia Suleiman dont le film It Must Be Heaven, présenté à Cannes en 2019, offrait une image post-apocalyptique de la ville très proche de ce que les Parisiens ont vécu durant la pandémie du Covid-19.

En regardant votre film, je me suis dit : « Mon Dieu, il dépeint l’atmosphère de la ville pendant la pandémie du Covid-19 ».

Je sais, tout le monde me reproche cela. Ils pensent que c’est moi qui l’ai provoquée ! (rires)

Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de filmer ces rues vides? Un sentiment de solitude à Paris?

L’idée est d’essayer de capturer une sorte d’état d’urgence post-apocalyptique, politiquement parlant. Ce personnage sait donc qu’à Paris ce jour-là, il n’y a personne dans les rues car tout le monde est à la parade du 14 juillet, mais l’intention est de montrer une situation d’état d’urgence. Donc, il y a des tanks et des policiers, etc. Mais je voulais aussi montrer Paris à nu. Avec les gens poursuivis par la police, avec les sans-abri couchés sur le trottoir et les Noirs qui nettoient les rues. Je voulais exposer la situation économique réelle de Paris, une mise à nu pour ainsi dire, sans le brouhaha des gens et les voitures.

La ville ressemble tellement à ce que nous vivons depuis trois mois que le sentiment qui se dégage du film devient glacial.

J’ai reçu beaucoup de photos de personnes se tenant aux mêmes endroits que dans le film, qui étaient vides aussi pendant la pandémie, et qui me disaient : « Vous saviez que ça allait arriver? » Je ne savais pas ce qui allait arriver, mais mon sentiment était de montrer une situation difficile où l’état d’urgence est institutionnalisé, avec la police et les points de contrôle, ce que nous vivons en Europe depuis un certain temps. J’ai écrit cela bien avant que les événements terroristes n’aient lieu à Paris. À l’époque, j’écrivais cet épisode comme si cela pouvait être un signe d’avertissement. J’ai toujours eu le sentiment que quelque chose d’horrible allait se produire ici (à Paris) à cause de la façon dont les choses se déroulaient. Il y avait une certaine tension dans l’air, le sentiment d’une violence à venir, ce qui est exactement ce qui s’est passé. Le film a donc commencé par ce sentiment. Nous avons ensuite vu ce que nous avons vu à Paris (avec les attaques terroristes). D’accord, je dépeins la situation dans le burlesque, dans l’absurde et potentiellement dans la poésie, mais le fond du problème était de montrer une situation qui est complètement mondialisée, dans laquelle nous sommes entrés depuis quelques décennies et au sein de laquelle nous régressons. Si vous vous souvenez de la période précédant la pandémie, les choses n’allaient pas vraiment bien du tout et nous pouvions tous le sentir. Il y avait un sentiment d’aliénation que nous ressentions tous, un sentiment de solitude que nous vivions, et c’était ressenti comme une solitude mais c’était beaucoup plus une sorte d’aliénation, en fait. D’une certaine manière, nous ne sentions pas que le monde allait dans la bonne direction. Cela pouvait être en regardant les images en Namibie, mais c’était beaucoup plus dans la vie de tous les jours. Nous avions le sentiment que quelque chose devait changer si nous voulions vivre de manière plus positive, plus saine et plus écologique. Dans chaque aspect de la vie, il y avait quelque chose qui n’allait pas. Mon sentiment était qu’il fallait dire quelque chose à ce sujet et que cela devait concerner notre personne, nos modes de vie individuels.

Ce personnage que vous jouez, on a l’impression qu’il pourrait être un extra-terrestre qui vient d’être lâché sur la Terre. Il observe mais n’interagit pas, sauf une fois avec un oiseau. Il a le sentiment irrésistible de « ne pas faire partie ».

Eh bien, quand je parlais d’aliénation, en termes cinématographiques, je dois l’exprimer d’une certaine manière, mais ce personnage d’observateur n’est pas nouveau pour moi, il est là depuis mon premier film. Ce personnage me ressemble beaucoup. Je suis un peu un observateur. Ce que vous avez vu est certainement une partie de qui je suis. Je dirais que, d’une certaine manière, le personnage a été aspiré par la réalité qu’il observe, qu’il n’est pas exactement intouchable. Je dirais qu’il était encore plus distant dans mes films précédents. Dans ce film, il est en train de s’imprégner de la réalité qu’il observe.

On parle de Jacques Tati et de Buster Keaton quand on parle de vos films, mais je pense beaucoup plus à Fahrenheit 451 de François Truffaut, surtout quand ces trois policiers arrivent en poursuivant un homme arabe sur leur Segway, un peu comme les policiers qui volent dans le ciel, dans le film de Truffaut, poursuivant Guy Montag. Il y a un tel sentiment de fin du monde dans It Must Be Heaven que ces deux images sont liées pour moi.

Oh ! C’est très flatteur… Mais il y a quelque chose à dire sur le sentiment de fin du monde, parce que je voulais en fait essayer de parler de choses auxquelles nous pourrions arriver en temps réel, dans l’espace réel, dans la vie réelle, si nous n’agissons pas. Juste après le moment où le film a été terminé, la pandémie est arrivée, ce qui a fait que tout le monde a réévalué sa façon de vivre, ce qui est assez intéressant. Ce n’est pas la politique mais le virus qui a fait le travail.

Peut-on parler de la scène d’ouverture à Nazareth, puisque vous êtes originaire de Nazareth ? Il me semble que cela reflète beaucoup de ce qui se passe en Israël et dans le monde, le sacré utilisé pour les jeux de pouvoir et/ou le sacré utilisé comme un jeu de pouvoir. Est-ce que je me trompe dans ce que vous vouliez transmettre ?

Je ne dis jamais à un spectateur s’il a raison ou tort dans ce qu’il prend d’une image. Ce n’est pas à moi de lui dicter ce qu’il ressentir. Mais si vous me demandez comment j’ai initié cette histoire, eh bien, ce n’est pas comme ce que vous avez dit. Simplement, c’est, comme dans mes films précédents, le premier plan, une sorte de plan de série B avec un gag dedans. C’est pour lancer le film avec une ouverture déclarative, de la même manière qu’un orchestre peut commencer un opéra avec une ouverture dramatique et ensuite commencer la scène. Je fais cela assez souvent dans mes films, où je commence souvent par une scène qui n’a rien à voir avec ce qui se passe ensuite. Mon intention était en fait de détendre les muscles du spectateur avec l’humour et le gag de la scène, de sorte que le spectateur regarde la scène et sente qu’il va y avoir plus de ce genre de gag et plus d’humour. Cela n’a rien à voir avec le fait d’être en Israël. Cette histoire s’est passés dans la vie réelle, soit dit en passant. Ce n’est pas quelque chose que j’ai inventé, en fait, cette histoire s’est passée il y a quelques décennies, quand j’étais jeune, le type s’est saoulé et a refusé d’ouvrir les portes, il a fait le voyou. L’histoire réelle ne s’est pas terminée de la même manière que dans le film, le prêtre n’est pas entré par une porte latérale pour tabasser les gars, mais le reste est factuel. D’ailleurs, environ 95% de ce que vous voyez dans le film est quelque chose que j’ai vu ou vécu.

Au sein de la cinématographie, vous prenez grand soin de créer des images parfaitement symétriques, mais je trouve qu’il y a aussi une symétrie dans la violence. Vous mettez souvent deux métaphores de la violence côte à côte, comme cette scène jouée à Nazareth où cet homme jette une bouteille contre le mur par frustration en même temps que des policiers écrivent un protocole sur l’autre moitié de l’image. Même chose dans cette scène où votre personnage est assis sur une terrasse et où quatre policiers commencent à mesurer la terrasse, sans même le saluer ou même reconnaître sa présence. Et aussi cette forte femme noire qui nettoie un lieu de travail où l’on voit des mannequins noirs, de même qu’une projection vidéo de modèles blancs ultra-sveltes qui défilent sur un podium. La violence du monde de la mode est là, en concentré. Cela vous entaille le cœur alors que généralement, on n’y pense jamais vraiment.

C’est ce dont je parlais quand je parlais de la mise à nu de Paris. C’est ce qui apparaît comme faisant partie de toutes les discriminations de classe, les gens qui sont marginalisés politiquement sont normalement des gens de couleur. Cette femme de ménage qui nettoie le moniteur où apparaissent des modèles blancs, oui, c’est violent. En réalité, il est écœurant de voir que c’est ce qui se passe dans notre ville et dans tant de villes en Europe, le fait qu’il y ait de l’exploitation et du racisme. Je dirais que c’est bien pire lorsque nous sortons de l’Europe. Quand on parle de violence, tout le film est empreint de violence, une énorme part de violence. Elle est parfois visible et parfois intérieure. C’est ce que le film essaie de soulever, la question de savoir pourquoi il y a tant de violence. C’est exactement ce dont parle le film. Et quand je dis que c’est le point culminant de la situation de l’économie néo-libérale, cela devient en fait cette exploitation, cette violence, les exceptions de classe, les points de contrôle, l’armée partout et tout cela pour servir les sociétés multinationales et l’exploitation de ces gens. C’est le cœur du film. Bien sûr, je ne fais pas seulement une déclaration politique, bien sûr il s’agit de cinéma et de la façon dont je vois les choses. Il s’agit de composition picturale et de faire en sorte que les gens aient envie de changer les choses pour le positif, et donc vous avez affaire à l’esthétique et au langage cinématographique. Mais au fond, oui, il s’agit de ce que j’observe depuis dix ans, de ce qui nous arrive à tous dans le monde, et c’est de cela qu’il s’agit essentiellement dans ce film.

Dans la bande-annonce du film, quand on voit cette scène où les policiers mesurent les dimensions de la terrasse pour s’assurer qu’elle est conforme au centimètre près, je me suis retrouvée à penser à la poésie de Leonard Cohen. Cette scène vous entaille comme un vers de Cohen. J’ai vu par la suite que vous avez en fait utilisé la musique de Cohen dans ce film.

Et pas pour la première fois ! Cohen m’a laissé utiliser sa musique gratuitement pour mon premier film. Il avait aimé un article que j’avais écrit dans lequel je citais son poème Anthem. J’étais en train de produire mon premier film, je n’avais pas d’argent et je lui ai écrit une lettre pour les droits et je lui ai envoyé l’article. Il l’a tellement aimé qu’il m’a laissé utiliser First, We Take Manhattan gratuitement. J’ai eu ce contact avec lui tout au long des années. Je l’ai vu assez souvent en concert. On pourrait dire que je suis un fan.

Quand je vois votre travail, j’ai le même sentiment que pour un poème de Cohen. On sent que ça fait mal et on a envie de pleurer, mais c’est intuitif et il faut réfléchir aux raisons pour lesquelles ça fait si mal. Éventuellement, on en saisit la profondeur.

Ce que vous décrivez est pour moi la meilleure façon de recevoir de la poésie. Vous n’êtes pas censé l’analyser. Vous êtes censé la recevoir avec une émotion et la pensée peut venir plus tard. D’abord, on est ému par quelque chose et on n’analyse pas nécessairement. Pour moi, je dis la même chose, je dis que mon désir pour le film est que les gens ne commencent pas à l’analyser pendant qu’ils le regardent. Ils doivent contempler l’image et en tirer du plaisir, ou la douleur dont vous parlez, qui est en fait la douleur qui découle de l’identification avec le personnage que vous regardez. La douleur est donc une empathie ou une sorte de sympathie pour l’état des personnes que vous voyez. C’est également intéressant parce que cela vous pousse à réfléchir à la manière d’améliorer les choses pour vous-même, pour les autres et pour le monde. C’est pourquoi nous faisons de l’art en premier lieu, nous voulons faire du monde un endroit où il fait bon vivre.

Alors si je dis que votre film est une poésie visuelle burlesque et post-apocalyptique, vous seriez d’accord?

Ah! Oui, tout à fait. Cela ferait un beau titre d’article, d’ailleurs.

Marc Bisaillon – L’amour

18 novembre 2018

[ RENCONTRE ]

propos recueillis et retranscrits

par Élie Castiel

« EN GRANDE PARTIE, CE QUI RESSORT

LE PLUS, C’EST L’ÉMOTION. »

Nous avons rendez-vous avec Marc Bisaillon dans le foyer du Cinéma du Musée (nouvelle salle de cinéma). Quelques minutes avant qu’il aille rejoindre les caméras de télévision. L’homme est accueillant. Le réalisateur certain de son projet quelle que soit la réaction que le public aura ce soir de Première. Nous l’écoutons.

© Filmoption International

En somme, La lâcheté, La vérité et maintenant L’amour ; trois films dont le titre est composé d’un article et d’un mot. Un cycle sans doute ?

Effectivement. Chaque film est d’ailleurs inspiré d’une histoire vraie et présente un point de vue différent sur le silence coupable, à partir d’un personnage principal. Dans La lâcheté et La vérité, celui d’un homme témoin d’un crime et qui garde le silence, dans La vérité, celui d’un homme victime d’un crime et qui garde aussi le silence. Suite

Danae Elon – Le chambre du patriarche

14 juin 2018

[ propos traduits de l’anglais

par Élie Castiel ]

NID DE GUÊPES

S’entretenir avec Danae Elon, c’est comme discuter avec n’importe quel artiste de confession juive, orthodoxe ou laïc, ou mieux encore, aller d’un sujet à l’autre en sachant très bien comment on a débuté la conversation. En quelque sorte, passer du coq à l’âne sans qu’on nous fasse des remarques et avoir l’intelligence de reprendre le propos initial. C’est ainsi que Danae Elon me confirme qu’elle a réalisé un nouveau documentaire (A Sister’s Song) dont on vous parlera sans doute plus tard. Mais revenons à cette Chambre du patriarche.