En couverture

Semaine du 27 mars au 2 avril 2015

27 mars 2015

33e Festival international des films sur l’art | Prise I

20 mars 2015

L’archéologie du savoir

Luc Chaput

ÉVÉNEMENT

Encore une fois, le printemps arrive tout au moins officiellement et ce festival de films qui montre l’Art dans toutes ses formes prend place à Montréal dans plusieurs endroits dont ceux évidents du Musée des beaux-arts, du Centre canadien d’architecture ou de la Cinémathèque québécoise. En plus d’un fil rouge sur le lien plus patent aujourd’hui entre art et politique, plusieurs films s’intéressent à l’archéologie du savoir.

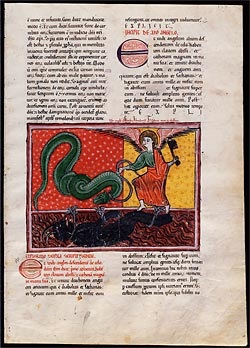

Beatus – The Spanish Apocalypse

Le film d’ouverture La Machine: La véritable histoire du Radeau de la Méduse revient dans une docu-fiction, habituelle dans son déroulement, sur la création par Géricault de cet immense tableau qui d’ailleurs ne portait pas ce titre conflictuel lors de son dévoilement officiel. Par le biais de l’enquête de l’historien et officier de marine Philippe Mathieu, le réalisateur Herlé Jouon, d’ailleurs auteur d’autres œuvres sur des sujets maritimes, nous amène des bords de la Charente à ceux de la Seine en passant par les forêts des Landes pour appréhender l’histoire véritable de ce catastrophique naufrage qui enflamma certains esprits surtout après la divulgation d’un rapport secret et la publication d’un journal de bord par le médecin Savigny. La mise en scène documentaire, avec son commentaire explicatif souvent redondant, est un peu trop posée à l’image des pas feutrés entendus dans ces antres du savoir. La passion de certains transparaît pourtant et le radeau, comme machine à broyer et à naufrager, aura repris, à la fin du voyage filmique, toute sa place. Suite

Semaine du 20 au 26 mars 2015

LE FILM DE LA SEMAINE

GUROV & ANNA

[ Drame ]

La relation amoureuse difficile entre un écrivain d’âge mûr reconverti en professeur de littérature et une de ses étudiantes.

[Cliquez sur le titre pour accès à la critique et/ou autres informations]

CRITIQUES

Faith Connections

[ Documentaire ]

Regard sur le Kumbha Mela, le plus grand pèlerinage du monde qui a lieu à tour de rôle dans quatres villes de l’Inde.

Hosanna

19 mars 2015

Critique SCÈNE

| Élie Castiel |

★★★★

Oser la différence

Le fait de présenter en anglais, plus de quarante ans après sa première, la pièce culte de Michel Tremblay est en soi un acte politique. En 2015, si d’une part les « deux solitudes » semblent encore confinées chacune dans son coin, force est de souligner que le milieu théâtral réagit agressivement (et c’est tant mieux) à cette apathie qui ne fait qu’empirer la situation.

Illusions

Le cœur cache ses raisons

Élie Castiel

THÉÂTRE

★★★ ½

Il y a tout d’abord un texte, celui du Russe Ivan Viripaev. Des mots, des paroles, des doubles sens, des contresens, des raisons, des excuses qu’on s’invente pour ne pas rester seul. Le texte dont il est question dans Illusions parle de notre existence, d’une vie passée l’un proche de l’autre. De cinq décennies d’amours aussi sincères que falsifiées, de mirages imprécis, de faux pas inavoués. Et c’est à la fin d’une vie, lorsqu’on en fait le bilan, lorsqu’on a tout à perdre et rien à gagner, que le propre de l’homme, cette faculté de penser, devient important, essentiel même pour partir en paix.

La traduction française de Tanai Moguilevskaia et Gilles Morel résonne dans notre conscient tout le long de ce voyage à travers les contours de deux relations amoureuses. Mais se sont-ils vraiment aimés ou, au contraire, ont-ils fait semblant. Ils sont quatre, mais n’ont pas de nom. On les reconnaît comme le Premier Homme, la Première Femme, le Deuxième Homme, la Deuxième Femme, comme si l’auteur avait voulu les situer dans un no man’s land originel, les dénudant de leurs vraies émotions, de leur capacité à aimer ou pas. Car tout ici, aussi vrai que faux.

L’ensemble des comédiens (PHOTO : © Matthew Fournier)

Le Barbier de Séville

15 mars 2015

Les jeux de l’amour et du hasard

Élie Castiel

THÉÂTRE

★★★ ½

Dernier spectacle de la saison 2014-2015 au Théâtre Denise-Pelletier, Le Barbier de Séville bénéficie d’une mise en scène, somme toute classique, mais solidement ancrée dans la mission pédagogique que s’est toujours donnée ce théâtre particulier.

Ce qui n’empêche pas le jeune Daniel Paquette d’offrir une mise en scène dont le minimalisme inventif est un véritable souffle de fraîcheur. Nous devons oublier tous ces objets de tous genres envahissant la scène. Les quelques accessoires présents donnent l’occasion aux spectateurs d’uniquement se concentrer sur les personnages.

L’ensemble des comédiens (PHOTO : © Frédérique Ménard-Aubin)

Nous sommes les observateurs privilégiés d’une pièce d’un

autre siècle. En mettant de côté nos principes et en essayant

de nous mettre dans la peau de certains personnages,

on s’aperçoit que dans les jeux prévisibles de l’amour et

du hasard, les choses ne se passent pas telles que prévues,

comme c’est toujours le cas, encore aujourd’hui.

Figaro (Carl Poliquin), comme tous les Figaro du cinéma, du théâtre et de l’opéra consolide son personnage grâce à une méthode d’approche toujours gagnante : l’humour changeant, le geste nerveux et saccadé, le sous-entendu, le charisme bon-enfant. Les autres, eux, dépendent de la direction des comédiens, toujours parfaitement rodée. Sur ce point, la grande surprise de la soirée est le personnage de Bartholo, incarné par un Roger Léger méconnaisable, mesquin par nécessité, calculateur par amour, mais humainenent humain, comme ses semblables, un être qui refuse la solitude. Un acteur grandiose.

Mais le propos, toujours vivant, vient de l’écrit de Beaumarchais, écrivain de son siècle, témoin des sociétés qui l’on illustré. Il s’agit ici d’une pièce à tiroirs qui s’ouvrent et se referment pour présenter à chaque ouverture, une nouvelle surprise. L’horizontalité du propos est ainsi bascoulé tant le récit penche de gauche à droite, comme de droite à gauche, comme de haut en bas et de bas en haut, provocant ainsi la forme.

Dans ce terrain miné de bonnes et mauvaises (mais pas si mauvaise que ça) intentions, Daniel Paquette fait traverser la scène à ses comédiens en s’assurant qu’ils vivent, le temps que dure le spectacle, une aventure de la vie, un voyage vers la passé.

En un peu plus de deux heures, nous sommes les observateurs privilégiés d’une pièce d’un autre siècle. En mettant de côté nos principes et en essayant de nous mettre dans la peau de certains personnages, on s’aperçoit que dans les jeux prévisibles de l’amour et du hasard, le choses ne se passent pas telles que prévues, comme c’est toujours le cas, encore aujourd’hui.

Tout cela transpire dans la mise en situations de Paquette, dont on se souviendra encore de son digne et subtile Cid, l’an dernier. L’intégration de quelques chansons, dont certaines reprennent subtilement quelques airs de l’opéra célèbre de Gioachino Rossini sont les bienvenues, accordant à cette pièce sur la parole quelques moments de répit.

Avec Le Barbier de Séville, le TDP clôt sa saison avec une œuvre théâtrale aussi inspirante que délicate.

LE BARBIER DE SÉVILLE | Auteur : Pierre-Augustin Caron de Baumarchais –Mise en scène : Daniel Paquette – Décors/Accessoires : Anne-Marie Mateau – Costumes/Perruques : Daniel Paquette — Éclairages :Mathieu Poirier – Musique : Pierre-Marc Beaudoin –Comédiens (par ordre alphabétique) : Luc Boucher (L’Éveillé +), Daniel Desparois (Don Bazile), Kevin Houle (comte Almaviva), Roger Léger (Bartholo), Madeleine Péloquin (Rosine), Carl Poliquin (Figaro)| Durée : 2 h. 30 approx. (incl. 1 entracte) – Représentations : Jusqu’au 1er avril 2015 – Théâtre Denise-Pelletier (Grande salle)

MISE AUX POINTS

★★★★★ (Exceptionnel). ★★★★ (Très Bon). ★★★ (Bon). ★★ (Moyen). ★ (Mauvais). ½ (Entre-deux-cotes)

![]()

Richard III

De bruit et de fureur

Élie Castiel

THÉÂTRE

★★★★

C’est à un essai hybride, dans son sens le plus articulé et positif, que nous assistons avec Richard III, avant-dernière pièce de la saison-TNM 2014-2015. Telle que conçue par l’esprit imaginatif de Brigitte Haentjens, on constate avec étonnement que la dame de théâtre pousse les expériences scénographiques, narratives et de direction de comédiens jusqu’au paroxysme.

En premier plan, Sébastien Ricard (Richard III) PHOTO : © Yves Renaud

C’est drôle, dramatique, tragique, survolté, désorientant, jusqu’à une certaine limite, grand-guignolesque, tâtant simultanément plusieurs terrains vagues de l’expérience scénique, imposant aux comédiens un incessant va-et-vient aux allures de confrontations et de combats, sans compter sur la dualité de leurs personnages. Suite