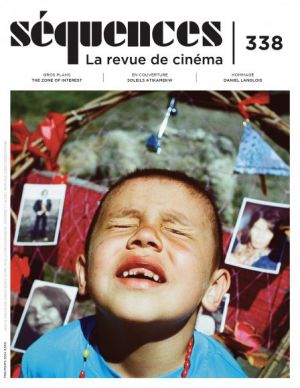

En couverture

Errance sans retour

25 février 2021

Donner voix aux Rohingyas

Jérôme Delgado

Kutupalong, au Bangladesh, quelque part en 2018. La caméra nous entraîne dans un camp de réfugiés au travers de ses innombrables sentiers en terre, pour ne pas dire dans la boue. Pas n’importe quel camp. Avec les 600 000 personnes qu’il accueille, soit davantage que la population de la ville de Québec, Kutupalong est considéré comme le plus peuplé de tous. Il s’agit d’une véritable cité, bâtie à flanc de montagne.

C’est dans ce coin du globe qu’ont trouvé refuge les Rohingyas, population en majorité de confession musulmane pourchassée au Myanmar. Le documentaire Errance sans retour, réalisé par Olivier Higgins et Mélanie Carrier, donne une (très) bonne idée de leurs désormais nouvelles conditions de vie. Ils peuvent avoir fui la répression et la violence, Kutupalong n’est pas un avenir. Il se dresse comme un mur sans issue. Documenter, ici, prend tout son sens. Enregistrer en images et en sons le quotidien de ces gens sert non seulement la mémoire, cela donne aussi une preuve de la défaillance planétaire. Ce que deviennent les errants Rohingyas vaut pour toutes les populations apatrides, pour lesquelles la communauté internationale n’arrive pas à statuer, faute de moyens ou de volonté politique. Les flux migratoires font certes partie de l’histoire de l’humanité, mais le combat pour la paix et l’égalité semble loin d’être gagné, cent ans après la fondation de la Société des nations, l’ancêtre de l’Organisation des Nations unies.

Higgins et Carrier auraient pu réaliser un film sombre et sobre, tant le désarroi devant eux, immense, appelait la retenue, la discrétion. C’est d’autant plus vrai qu’ils ont entièrement tourné, si on ose dire, à l’intérieur des murs – sauf pour les quelques vues à vol d’oiseau, qui montrent l’ampleur du territoire. Mais Errance sans retour n’est pas qu’une plongée étouffante parmi une enfilade de baraques. Sans contourner le problème, ni l’enjoliver, le duo de réalisateurs parvient à tirer un récit éclairant et respectueux, jamais pesant, à peine redondant. Rythmé par des scènes de joutes au ballon rond sur un terrain cabossé et inondé – du foot aquatique ! –, le documentaire puise dans le réel des moments sinon de beauté, de plaisir, d’évasion, de défoulement collectif.

Dans les faits, les documentaristes jouent les observateurs. La narration vient de la voix d’un jeune réfugié, Kalam. Son histoire et son parcours servent d’exemple. C’est la manière de nous les rendre qui donne à Errance sans retour son intérêt, sa singularité. On ne voit jamais Kalam parler à l’écran. Le jeune homme, ou les jeunes hommes qui apparaissent devant la caméra, incarnent mille et un individus. Ce que Kalam raconte à la première personne, c’est tout autant ce que d’autres pourraient raconter. Le narrateur nous entraîne non seulement dans le labyrinthe du camp, mais aussi dans celui de la nuit, et de ses fantômes, dans celui de l’avenir, plombé de toutes parts. Blessures physiques, études écourtées, familles brisées : les séquelles sont multiples. Malgré tout, le ton n’est pas larmoyant. La forme n’est pas que descriptive. Le plan sur un salon de coiffure parle de la débrouillardise – il suffit d’apercevoir où a été accroché le miroir. Les séquences nocturnes, par les jeux d’ombres qui les animent, sont habitées des cauchemars de Kalam. Le dessin d’enfant filmé en gros plan et expliqué par son auteur évoque l’accompagnement thérapeutique dont bénéficient, à tout le moins, les plus jeunes réfugiés.

Si les mots de Kalam et ceux livrés devant la caméra, notamment par des femmes – un signe de la confiance gagnée par les documentaristes –, détaillent des faits, ceux-ci tomberaient à plat sans le soin apporté aux images. Il faut souligner l’apport de Renaud Philippe, directeur photo pour l’occasion. En réalité, le film repose entièrement sur le travail de celui qui est à la base photojournaliste. C’est lui qui est d’abord allé, seul, à Kutupalong. De ce premier voyage est né le projet d’un long métrage documentaire. Il est à noter qu’Errance sans retour n’est pas que le simple relais du reportage photographique de Renaud – aucune suite d’images fixes à l’écran, comme on aurait pu s’y attendre. Le film est une œuvre cinématographique à part entière.

Soit dit en passant : Autobiographie de Woody Allen

18 novembre 2020

Yves Laberge

Je crois que Woody Allen est le plus important cinéaste des États-Unis depuis 50 ans : indéniablement le plus original dans la conception de ses scénarios (Woody et les robots, Zelig, La Rose pourpre du Caire), le plus profond (Intérieurs, Manhattan), de loin le plus drôle, certainement le plus prolifique et le plus constant. Et j’ajouterais à ce préambule que ses œuvres sont beaucoup plus raffinées et cultivées que la moyenne des films hollywoodiens, car son univers est rempli de références subtiles (et d’hommages) aux plus grands réalisateurs européens, par exemple dans Stardust Memories (Fellini) ou dans Hannah et ses sœurs, dont le prologue évoque l’ouverture faste de Fanny et Alexandre (de Bergman). Et pourtant, autant la critique américaine a surestimé des metteurs en scènes populaires comme Martin Scorsese ou Steven Spielberg, elle a tout autant sous-estimé la plupart des films de Woody Allen; ce manque de jugement généralisé prouve une fois de plus que beaucoup de critiques américains ne font que de répéter ce qui s’écrit ailleurs, dans un pays où le talent est calculé en fonction du nombre d’entrées en salles, de profits réalisés et de statuettes accumulées. Cela prouve également que n’importe qui peut devenir un commentateur de films et être parfois bien payé pour cela.

Woody Allen est controversé et mal aimé dans sa patrie, comme l’ont été avant lui d’autres réalisateurs importants — et dérangeants pour le système — comme Charles Chaplin, Orson Welles, Elia Kazan — pour ne nommer qu’eux. Mais ce désamour est un peu compensé par un succès international qui ne se dément pas. Au fond, Woody Allen n’est pas qu’un cinéaste américain; il est davantage un artiste universel, bien qu’il ait concentré tant de ses récits sur New York et la Côte Est des États-Unis. D’ailleurs, il y a très longtemps, quelqu’un de très célèbre déclarait que « Nul n’est prophète en son pays ».

La principale différence entre ce nouveau livre et les biographies précédentes réside dans le style inimitable de l’auteur, qui met en évidence la singularité de notre monde et de lui-même. Le livre Soit dit en passant : Autobiographie regorge de moments savoureux, comme cette visite de courtoisie à la maison de campagne de l’actrice Muriel Hemingway et de sa famille, qui se termina pour Woody Allen par un rapatriement par avion vers New York. Par ailleurs, et pour notre plus grand plaisir de cinéphile, presque tous ses longs métrages seront ici commentés, et on en compte une cinquantaine.

Rétrospectivement, Woody Allen revient à plus d’un endroit sur les recettes décevantes de certains de ses films récents et s’explique mal plusieurs de ses insuccès commerciaux; paradoxalement, en fait, l’artiste peut difficilement comprendre que, comme pour Bergman et Fellini, un grand auteur de cinéma échafaude un œuvre (ici j’emploie le terme « œuvre » au masculin, pour désigner l’ensemble de ses productions), et de ce fait, chaque nouvelle pierre — chaque nouveau long métrage — s’ajoute aux précédentes et forme un ensemble cohérent, avec des thèmes constants — que d’autres percevront comme des redites. Mais ce sont des variations sur un même thème, et c’est traditionnellement le propre du grand Art. En conséquence, ses films ont une longue vie et ne se limitent pas aux six mois suivant leur sortie : ils sont intemporels. Et ses films en DVD ou en Blu-Ray auraient sans doute plus de succès au Québec s’ils étaient disponibles en version doublée en français, ce qui n’est plus le cas depuis plus de vingt ans! Et on ne trouve toujours pas d’intégrale ou de rétrospective de Woody Allen en Blu-ray.

Woody Allen reste peut-être son critique le plus exigeant : il se rappelle avoir voulu « jeter » son film Manhattan (1980) — avec Mariel Hemingway et Diane Keaton — après l’avoir monté! C’est pourtant son chef-d’œuvre! Un film considéré comme un sommet dans sa filmographie, auquel l’universitaire américaine Anne Gillain avait même consacré toute une monographie (Nathan Université, 1997)!

Un peu comme Sacha Guitry avec plus de cent pièces de théâtre et une vingtaine de films à son actif, Woody Allen regrette de ne pas avoir produit un grand film; mais dans l’ensemble, on pourrait se satisfaire pour moins que cela. Et la lecture de Soit dit en passant nous rappelle la richesse et l’originalité de ce corpus. Et pourtant, je ne suis pas un inconditionnel de Woody Allen.

On ne s’ennuie jamais en lisant ce livre substantiel et informatif, sauf peut-être dans les pages parfois laborieuses sur les encombrements de sa vie privée. Mais cela fait aussi partie du mythe.

–

Woody Allen

Soit dit en passant : Autobiographie

Paris, Stock

2020, 535 p.

Radioscopie de Jacques Chancel

13 novembre 2020

Yves Laberge

Ici au Québec, on n’a pas connu l’émission Radioscopie, animée par Jacques Chancel (1931-2014) de 1968 à 1990; mais en France, pour toute une génération, c’était un peu comme l’équivalent radiophonique (et presque quotidien) de l’émission Bouillon de culture, que Bernard Pivot a créée beaucoup plus tard pour la télévision française. Cet ouvrage multimédia publié en coédition par les Éditions du Sous-Sol avec le concourt de France-Inter et de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) contient un gros livre et un CD-ROM regroupant plus de onze heures d’émissions datant pour la plupart des années 1970. Les invités de Radioscopie étaient romanciers, philosophes, politiciens; mais le lectorat de Séquences s’intéressera particulièrement aux artistes du monde du cinéma, et ils furent nombreux à s’asseoir devant le micro de Jacques Chancel. Et fort heureusement, ces archives ont été préservées et en outre, contrairement à Radio-Canada, le contenu précieux de ces émissions peut désormais circuler et être diffusé largement. Dans ce livre étoffé, on découvre des trésors inespérés, dont on ne soupçonnait pas l’existence : la transcription des entretiens avec François Truffaut, Gérard Depardieu, Jeanne Moreau, Simone Signoret, Isabelle Adjani, mais aussi des écrivains comme Romain Gary et des penseurs français.

L’ouvrage débute avec la conversation avec Isabelle Adjani, qui n’avait alors que dix-huit ans; répondant aux questions de l’animateur, elle rappelle les petits rôles de sa jeune carrière, pour la télévision, ou encore à la Comédie-Française, autant pour Molière que Montherlant (p. 27). C’était au début de 1974, donc juste avant d’obtenir ses rôles de premier plan pour des cinéastes comme Truffaut et Polanski.

Parmi les entretiens apparaissant à la fois dans ce livre et aussi sur le CD placé en supplément, on retrouve avec bonheur François Truffaut, qui énonçait spontanément — en 1969 — des éléments de ce qui pourrait être considéré comme son Art poétique du cinéma. En prenant connaissance de ses propos, on revoit le personnage qu’il a créé dans La nuit américaine : « je continue de croire au cinéma, et sans regret d’ailleurs, au cinéma populaire. Je continue à croire que les gens choisissent en se baladant sur les boulevards, que ce titre-là leur plaît, ils rentrent, ils regardent les photos : ah oui, ça a l’air bien » (p. 156). Pour ceux qui ont eu le plaisir de l’entendre, François Truffaut était capable, mieux que quiconque, de formuler des lois tacites qui régissent le monde du cinéma, insistant sur l’importance de mettre des vedettes au haut de l’affiche, et de trouver un titre qui serait au départ évocateur; Truffaut dira plutôt : « accrocheur » (p. 156). Et ce, avant même la sortie du film : « un titre c’est une chose qui devient bien après » (p. 156). Autrement dit, la fonction d’un titre peut changer selon que l’œuvre soit déjà connue ou non, en fonction de son aura acquise au fil du temps, de sa légende, le cas échéant. Déjà, Truffaut nous invitait à une réflexion sur la titrologie et les fonctions insoupçonnées du titre pour les œuvres d’art!

Le contenu de ces vingt rencontres peut varier selon les interlocuteurs, au fil des conversations. Ainsi, l’entretien avec Jeanne Moreau oscille entre la vie privée et les réflexions sur son métier, mais il est aussi question de ses débuts ou encore de ses lectures préférées, du fait qu’elle ait été bilingue dès l’enfance; à propos de son approche du travail d’actrice, elle explique que selon elle, « on peut tout faire à condition de le faire avec élégance » (p. 315). Le livre se clôt avec Gérard Depardieu qui décrit son travail avec des réalisateurs aussi différents que Claude Zidi ou Maurice Pialat (dans Loulou) (p. 324).

Contrairement à un ouvrage au titre semblable paru l’année précédente et publié en coédition aux Éditions de la Table ronde (Entretiens avec Jacques Chancel, France-Inter/INA, 2017), ce Radioscopie des Éditions du Sous-sol contient une vingtaine de transcriptions (au lieu de cinq pour le précédent) avec en prime, un CD reprenant intégralement certains entretiens, dont plusieurs inédits. C’est comme un trésor pour le cinéphile. Le CD qui complète ce livre vaudrait presque à lui seul le coût d’achat, car si certains des entretiens retranscrits peuvent être entendus (comme ceux avec Truffaut, Jeanne Moreau, Simone Signoret), d’autres conversations — non-retranscrites — réalisées avec d’autres invités s’ajoutent, et non les moindres : Brigitte Bardot, les cinéastes Luchino Visconti (s’exprimant dans un français impeccable) et Roger Vadim.

Cette édition de luxe avec couverture rigide (et solide) comprend même un signet intégré au corps du livre et rattaché à la tranchefile de tête. Tel une archive, Radioscopie semblera indispensable pour les bibliothèques publiques et constitue une magnifique ouverture à la culture française de la fin du 20e siècle. Ce Radioscopie des Éditions du Sous-sol constitue le plus important livre sur le cinéma à être paru en 2018.

–

Jacques Chancel

Radioscopie

Paris, Éditions du Sous-sol

2018, 352 p.

Guilhem Caillard – Cinemania

8 novembre 2020

Propos recueillis par Jason Béliveau

Guilhem Caillard est depuis 2014 le directeur général du festival de films francophones Cinemania. Il est également collaborateur à la revue Séquences depuis maintenant dix ans. Nous avons profité de l’ouverture en ligne de la 26e édition du festival pour lui poser quelques questions sur les défis que son équipe et lui ont dû relever dans le contexte d’une pandémie qui perdure.

Bonjour Guilhem. J’imagine que l’élaboration de cette 26e édition a été particulièrement ardue. Alors maintenant que le festival est lancé, somme toute, comment se sent-on?

Très bien (rires). Dès le mois d’avril, l’adoption d’une formule en ligne pour la présente édition était une évidence. J’ai vu tout cela comme une formidable opportunité. Cinemania fait partie d’un regroupement de festivals de cinéma européens et rapidement il a été possible de voir comment s’adaptaient certains festivals, dont le Galway Film Fleadh en Irlande. La diffusion en ligne ouvre pour nous un nouveau champ de possibles, notamment rejoignant des spectateurs que nous n’aurions jamais eus auparavant. Le mandat de Cinemania a toujours été limité aux Montréalais.e.s, mais nous recevions sans cesse des messages de cinéphiles provenant d’un peu partout au Québec qui voulaient voir nos films. Il faut tout de même noter que 50% de notre programmation n’est jamais représenté en salle au Québec. Nous sommes heureux qu’ils aient accès cette année à ces films. Novembre est un mois un peu déprimant et les gens ont envie de se changer les idées, de voir un cinéma différent. C’est que ce Cinemania propose.

Est-ce que le travail avec les distributeurs est plus complexe? Comment s’est construite la programmation?

J’ai l’impression qu’en France il y a un léger retard quant à la diffusion en ligne. Par contre, les distributeurs d’ici ont joué le jeu, et pour ça je dois leur rendre hommage. Je sens que l’industrie commence à comprendre qu’au bout de cette pandémie les choses ne reprendront pas immédiatement par magie. Il y aura tellement de films à proposer! Il faut souligner que les tournages ont repris rapidement, il n’y aura pas de temps mort concernant l’offre. Il faut que les films sortent maintenant, car il ne faut pas arrêter de parler de cinéma, au risque que le public perde ses habitudes. Il fallait que Cinemania persiste et signe, même en ligne. Pas tant pour la survie du festival, que celle de la cinéphilie.

Il y a eu un travail de pédagogie à faire avec les ayants droit français et internationaux. En France, les festivals ont repris rapidement. Mais ici nous avions une politique de santé publique qui empêchaient la tenue des festivals. Des exploitants ne voulaient nous donner des droits pour des festivals en ligne. Il y avait une incompréhension vis-à-vis ce qui se passait en Amérique du Nord, mais maintenant tout a changé avec la deuxième vague présentement en cours en Europe. Mais je crois qu’il maintenant plus clair que les festivals en ligne ne sont pas une finalité, mais une solution temporaire.

Un festival, c’est aussi des entretiens avec des cinéastes, des Q&A et classes de maîtres, des cinq à sept, des verres entre amis pour discuter des films. Comment recréer cette ambiance en organisant un événement exclusivement en ligne?

L’aspect festif, c’est donner aux gens l’impression qu’ils vont assister à un événement unique et exceptionnel, soit leur donner accès à 100 œuvres triées sur le volet avec un passeport à seulement 65$. Je dois avouer que je ne crois pas aux webinaires, aux sempiternelles discussions zoom. J’ai assisté à trop d’événements où tout ça fonctionnait mal. C’est pour cela que Cinemania a pris la décision de ne faire aucun direct. Alors qu’avons-nous fait de différent? Nous nous sommes lancés dans un projet fou de création de documentaires. Le premier est sur le cinéaste Louis Bélanger, à qui nous rendons cette année hommage. Nous avons engagé pour l’occasion Kalina Bertin, la cinéaste derrière l’excellent documentaire Manic. Elle a rencontré Bélanger dans son atelier, à la campagne, chez lui, mais également son frère musicien Guy Bélanger, le directeur de la photographie Pierre Mignot, le cinéaste Denis Chouinard. Nous avons aussi profité de l’occasion pour numériser et rendre disponible gratuitement ses trois premiers courts métrages, rarement vus, en collaboration avec la Cinémathèque québécoise.

Nous avons fait la même chose autour du film La nuit des rois de Philippe Lacôte. Nous avons embauché des gens à Paris pour rencontrer le cinéaste franco-ivoirien, ainsi que des gens en Côte d’Ivoire, dont la comédienne Laetitia Ky, qui est devenue une célébrité sur le web en faisant d’impressionnantes sculptures avec ses cheveux. Voici notre valeur ajoutée cette année, en plus de deux classes de maître.

Malgré les difficultés, était-il possible d’innover, de proposer du nouveau?

Jusqu’à présent, nous décernions que deux prix, celui du public Mel Hoppenheim et le prix jeunesse francophone, qui récompense un film au propos fort autour des questions du politique et du social, en lien avec la francophonie. Nous avons créé deux nouveaux prix cette année. D’abord celui du rayonnement pour le meilleur long-métrage québécois ou en coproduction. À cet effet nous avons convaincu Michel Trudel, fondateur de Mel’s Cité du Cinéma, d’investir un montant provenant de sa fondation privée, qui ira au distributeur du film lauréat et qui devra être utilisé pour son rayonnement. C’est notre façon d’innover et de montrer notre solidarité au milieu.

Nous voulions également marquer notre amour du court métrage francophone avec la création du prix AQCC/Nespresso. Je le dis tout le temps, le métier de critique est sous-évalué au Québec, il n’a pas le respect qu’il mérite, même par les gens de l’industrie. Une industrie du cinéma sans critiques n’est plus une industrie!

David Nadeau-Bernatchez – Rumba Spaces

3 novembre 2020

Règles et dérègles de l’enracinement

Propos recueillis par Hélène Matte

Rumba Spaces (2018-2020). Installation pour 3 écrans vidéo, 23 min.

Rumba Rules, nouvelles généalogies (2020). Essai documentaire, 112 min.

Bricoleur de savoirs, d’images et de sons, David Nadeau-Bernatchez a publié une thèse en anthropologie et a réalisé plusieurs courts métrages. Il est notamment l’auteur du projet web Ludovica, sorte de kaléïdoscopie de Québec en fragments. Textes, images et vidéos y évoquent une ville de personnages et d’histoires aussi bien possibles qu’advenues (http://www.projetludovica.com). Particulièrement sensible à l’ancrage et au déracinement, son horizon est large. Depuis 2004, il voyage régulièrement vers l’Afrique, où il multiplie les projets et les collaborations en recherche et en cinéma. Kinshasa, première agglomération francophone de la planète et capitale de la République Démocratique du Congo, est devenue pour lui une sorte de repère.

Deux de ses plus récents projets sont réalisés en collaboration avec Sammy Baloji, un photographe congolais qui a notamment exposé à la Biennale de Venise (2015), à la documenta 14 (2017) et à la Biennale de Sydney (2019). Alors que le long métrage Rumba Rules débute son parcours en festivals, l’installation Rumba Spaces fut notamment présentée à Graz (2018), Gottingen (2019) ainsi qu’à la Cinémathèque québécoise (2020).

Qu’est-ce qui a fait qu’un gars de Sainte-Foy se soit passionné pour le Congo et pour sa capitale, Kinshasa ?

C’est une longue histoire. En fait, c’est plus une trajectoire. Une trajectoire qui s’est esquissée quand, après plusieurs années de mélomanie et quelques sessions d’études universitaires en lettres, je me suis lancé dans le cinéma et la vidéo. J’avais cette passion en sourdine depuis des années, mais à un moment j’ai senti ça comme une urgence. J’ai laissé l’université, j’ai activé mon membership a Spirafilm et j’ai vivoté dans le monde de la vidéo quelques temps -à Québec, c’est très difficile de faire autre chose que de vivoter dans ce secteur. Après des années de vache maigre, j’ai commencé à réaliser des contrats de montage pour un professeur d’histoire, Bogumil Koss-Jewsiewicki. Je devais numériser des conférences filmées un peu partout, intégrer des power points et des intertitres: c’était techniquement limité comme défi, mais nettement plus stimulant que faire des corpos pour des compagnies de plein air. Car Bogumil, ce monsieur n’était pas comme les autres. Ethnologue et médiéviste d’origine polonaise, il avait enseigné l’histoire européenne plus d’une décennie au Congo (Zaïre à l’époque), avant de se passionner pour la peinture populaire et l’histoire orale, de repasser par la France et finalement trouver un poste comme spécialiste de l’Afrique et de l’Europe de l’Est à Québec. Sa grande intelligence, sa sensibilité et son humilité m’ont beaucoup inspiré: je suis devenu son élève.

C’est en compagnie de Bogumil qu’en 2004, j’ai eu l’occasion d’aller au Congo pour la première fois. À Lubumbashi, j’ai vu les vestiges de ce que fut une grande faculté des lettres, j’ai rencontré des linguistes incroyables, des gars qui avaient transcris et traduits des récits extrêmement riches, des œuvres monumentales qui finissaient empoussiérés sous les casiers de bouteilles vides. Coca, Sprite, Fanta, Tembo, Simba : c’est ce qu’ils vendaient pour nourrir leur famille à l’époque… Je me suis un peu distancié du protocole universitaire, j’en ai profité pour traîner là-bas quelques mois. Et je peux dire que même si j’avais déjà beaucoup voyagé, ce séjour a marqué en moi quelque chose d’irréversible. Les odeurs, les corps, les institutions, la musique et la mort: ça m’a frappé fort de dépaysement, mais j’ai progressivement apprivoisé ça. Je me suis attaché aux ambiances et à la ferveur, aux gens et aux histoires qui les portent. Comme s’il y avait une contre-histoire de la modernité particulièrement forte qui s’y tramait, et je voulais être branché sur ce canal là aussi…

Tout ça pour dire: Sainte-Foy a beau être une banlieue nord-américaine, c’est le siège d’une université francophone intéressante. On la trouve parfois affairiste et un peu simplette dans ses campagnes de marketing, mais ce fut quand même l’Université de gens comme Fernand Dumont, Bernard Arcand et Pierre Thibault.

Pourquoi la musique congolaise?

En général, je dirais que c’est de la musique que tout part pour moi. Comme pour bien des gens je pense, mais ça c’est une autre question! Pour dire que quand, à l’adolescence, je me suis mis à chercher un peu plus furieusement en moi-même, la musique a joué un rôle central. J’aimais le new wave et le cold wave comme rythmes et comme attitudes, j’aimais aussi le punk et la musique industrielle. J’ai été batteur de sous-sol dans différents groupes. Progressivement, j’ai commencé à m’intéresser aux musiques expérimentales et improvisées. Comme batteur à la fin du cégep, la découverte du bee bop a été un moment important. J’ai réalisé qu’il était non seulement possible d’être adolescent et révolté en jouant du drum, mais qu’on pouvait grandir en s’approchant du jazz. Sans de véritables repères techniques, je m’y suis lancé et j’ai voulu me tracer un sillon là-dedans. Un moment où l’autre, je devais faire corps à corps avec l’Afrique. Et donc, quand j’ai eu la possibilité de prolonger mon séjour Congo en 2004, j’ai sauté sur l’occasion. […] C’est parfois beau de réaliser avec quelle finesse la vie déjoue nos anticipations. En Afrique, je pensais trouver des maîtres traditionnels qui pourraient m’enseigner les percussions; ce sont surtout des chants de toutes sortes et des énergies de groupe que j’ai trouvées. Des danses incroyables aussi. Dans les rues, à travers les églises et les orchestres de rumba, les expériences sonores se sont accumulées et m’ont transformé. Autant dire que tout est une question de corps, de détournement et de verticalité… Ouais, ouais, quelque chose de banal comme ça!

Ce n’est pas si banal il me semble…

Rires exagérés. Banal ce n’est peut-être pas le bon mot… Hum… Mais …peut-être que oui finalement! Rires. Il y a quelque chose dans la racine du mot banal que j’aime. Dans le sens de moulin banal je veux dire. Quelque chose d’essentiel à la vie sur quoi on oublie d’insister pour parler du monde. Tellement de gens ont besoin du drame scénarisé, du spectaculaire et de la vrille médiatique pour se sentir exister. Moi, pas vraiment on dirait… je préfère souvent la banalité! Quand on s’y attarde, qu’on observe et qu’on se laisse porter, je trouve qu’on s’approche avec beaucoup de finesse d’importants registres de ce que nous vivons comme humanoïdes, qu’on ressent mieux les différentes manières qu’on se représente le monde… Mais bon, il y a quand même quelque chose qui me fait peur dans la banalité. C’est l’insignifiance et le cliché. Une part de moi a vraiment peur des clichés. Je suis hanté par la réduction de réalité qu’opèrent les clichés et ce, même si j’admets que ces mêmes clichés peuvent être l’expression de vérités simples et rassembleuses. Il n’y a jamais rien de rassembleur qui produise aussi, en même temps, une pulsion d’exclusion parfois très violente… Ça demeure un peu confus je m’excuse, j’ai encore quelques difficultés à saisir tout ça je pense…

Revenons quand même à cette notion de cliché. Rumba Spaces (installation, 2018-2020) ainsi que Rumba Rules (film documentaire, 2020) sont à quelque part directement dans cet axe. Car cette musique, la rumba congolaise, c’est quelque chose de plutôt cliché non?

Enfin, une bonne question! Rires complices. C’est vrai que la rumba congolaise est, vue du Congo, un phénomène cliché. Et si on se perd ensemble dans « Tu-tube » avec ce mot-clé, on va être bombardés d’images clichées et non conformes avec nos codes culturels actuels. C’est un milieu où le culte de l’apparence et de la richesse a quelque chose de particulièrement ostentatoire. Et là-dessus je dirais que sans la distance culturelle qui est à la base de ma relation avec ce pays et cette musique, je n’aurais possiblement jamais pensé faire un film sur la rumba. C’est sous certains angles tellement cliché et tapissé d’artifices comme milieu, ça peut rendre malade. Mais en même temps, c’est plus que ça. Et ça rejoint l’ambivalence du cliché dont j’essayais de parler. Pour le Congo, la rumba c’est à la fois un espace médiatique envahissant et un chant qui touche l’âme, c’est le théâtre d’une multitude de confrontations et le moteur d’une histoire congolaise qui se raconte en générations. C’est un monument de la modernité ! Comme Québécois et occidental, il me semble que cette reconnaissance de la rumba congolaise n’a pas encore trouvé un siège à sa taille dans le récit de la globalité. Peut-être que nos lectures du monde demeurent trop étroites. Peut-être que nos élites bien pensantes ont des récits de l’ouverture trop axés sur l’idéologie plutôt que sur la pratique, l’histoire, le savoir-faire. Peut-être que le Confort et l’indifférence doivent êtres repensés dans des nouveaux termes. Je ne sais pas. Il va falloir encore quelques bons films, plusieurs bons livres et des centaines de performances pour éclaircir tout ça je pense. J’essaie d’y contribuer à ma manière.

Et cette manière, dans tes projets sur la rumba, ce n’est pas uniquement une question de fond mais aussi de forme. Le film et l’installation ont une dimension collaborative forte, j’aimerais que tu nous en glisse quelques mots.

Pour moi, l’éthique et l’esthétique sont profondément interconnectées. Dans certaines œuvres, elles se fondent si bien ensemble qu’elles semblent issues du même geste; dans d’autres, elles travaillent en aveuglement (in)volontaire voire, en opposition l’une de l’autre. Elles ne se réduisent jamais l’une à l’autre, mais elles sont indissociablement liées. Ce constat, c’est peut-être la synthèse de ce que l’art du vingtième siècle nous a apporté. Vrai que l’autonomisation des sphères du savoir, de la croyance et de l’esthétique sont les caractéristiques de la modernité comme disait Max Weber ; mais en même temps, la pulsion créatrice nous pousse à toujours questionner et mettre en mouvement les réductions du monde. Nous sommes tous le siège de forces qui nous traversent: elles sont de différents registres, mais ce sont toutes des forces… Bon, je m’avance encore un peu plus que je ne l’aurais pensé, mais je crois quand même à ce que je dis… Rires.

Tout ça pour dire qu’avec ce projet sur la rumba, je savais dès le départ que j’attaquais quelque chose de gros. Tant du point de vue de la culture, de l’énonciation que de la réalisation, j’avais la conviction que filmer et penser à trois têtes aiderait à arriver à une certaine maîtrise du sujet. J’ai donc contacté Sammy Baloji et Kiripi Katembo, deux artistes congolais que je connaissais et qui m’inspiraient beaucoup. Je leur ai présenté le projet et avec leur accord, j’ai mis en place un canevas de travail. Je le savais depuis le départ, mais ça s’est avéré avec beaucoup de force au fil du projet: Kiripi et Sammy ont des personnalités et des approches du cadrage très différentes voire, opposées. D’un côté quelque chose de très vivace, complice, charnel; de l’autre quelque chose de très cadré, posé, analytique. J’étais de mon côté obsédé par le geste musical et les dynamiques de l’orchestre, à quelque part appelé à garder le focus et l’équilibre: j’étais plus que tout convaincu qu’à nous trois, on avait toute une force de travail et de perspective…

La production du film a débuté en 2015 quand, après avoir longuement négocié avec le contexte […], on a pu s’intégrer à l’orchestre de Brigade Sarbati. Sammy ne pouvait pas être là, et c’est uniquement Kiripi et moi qui avons débuté le tournage. La matière filmée était d’entrée de jeu très riche. Après deux semaines, le groupe avait intégré notre présence, on commençait à se rapprocher de certains musiciens mais, je devais rentrer au Québec. Kiripi était au cœur du rapprochement, et il sentait qu’il devait poursuivre le travail. Je voudrais ici faire une sorte de parenthèse: on parle de l’Afrique, de force et de collaboration, mais la réalité du travail n’est pas toujours simple. L’argent est une question qui vient mêler les cartes: pour survivre, créer et rayonner. À un certain niveau, c’est souvent difficile pour les créateurs congolais de travailler avec les Mundele (Blancs): comme nous venons souvent avec le fric et qu’ils ne savent pas toujours bien contrôler les conditions de leur implication, ils se sentent souvent dépossédés de leur travail. Dans le cadre de ce projet, comme il n’y avait vraiment pas beaucoup d’argent, ça simplifiait les choses en même temps que ça les complexifiait (rires). Et comme Kiripi avait déjà travaillé avec des Québécois (notamment comme premier assistant avec Kim Nguyen sur Rebelle), il comprenait qu’on ne fonctionne pas avec un bagage colonial similaire à celui de certains européens. Étant nous-mêmes colonisés, on a la sensibilité plus décentrée je pense… mais c’était quand même la première fois qu’on travaillait ensemble, Kiripi et moi. On a rapidement trouvé nos repères, mais il n’a malheureusement pas eu le temps de filmer très longtemps après mon départ. Kiripi était alors très sollicité : il avait des expositions en Europe, il shootait des corpos et faisait divers contrats, il travaillait à la deuxième édition de Yango (Première Biennale d’art contemporain à Kinshasa) quand tout à coup « bang ». En l’espace d’une dizaine de jours, il a radicalement faibli, tombé dans le coma avant de mourir d’une malaria cérébrale. Il avait filmé ses dernières images pour le film quelques jours avant. Il avait 36 ans. Personne ne pouvait y croire. Pour sa famille, ses amis et tout le milieu de l’art à Kinshasa, ça été tout un choc.

Les mois ont passés, on a encaissé le coup et on a médité tout ça. Grâce à sa famille et à certains amis, on a pu remettre la main sur les images et le matériel que je lui avais laissé. Un an après sa mort, Sammy et moi sommes donc revenus au projet avec une ardeur renouvelée. On a finalisé le tournage ensemble et grâce au réseau de Sammy, on a pu trouver le temps de tout dérusher ensemble, de monter le projet d’installation et de jeter les bases du film en termes de structure. On faisait désormais ce film non seulement pour nous, mais aussi en mémoire d’un ami, d’un artiste qu’on respectait beaucoup. Quatre ans de labeur et de mûrissement plus tard, Sammy et moi sommes évidemment plus explicitement liés au film. Mais le regard de Kiripi est bien présent. On en revient à l’éthique et l’esthétique : un film documentaire est nécessairement, du point de vue du tournage comme du montage, un travail sur la relation de ses auteurs avec un sujet. Dans Rumba Rules, tout ça se mélange pour former un tout où nos apports respectifs se fusionnent. C’était ça le but initial, mais cela a pris plusieurs séances de travail et d’échange pour y arriver… Ce qui est frappant dans l’installation Rumba Spaces par contre, c’est que l’on peut beaucoup plus facilement distinguer les regards de chacun. Ce n’était pas prémédité mais c’est comme ça que les choses ont pris forme. Ainsi toutes les séquences de l’écran central viennent de ma caméra, toutes celles des deux écrans latéraux viennent de Sammy. Kiripi n’a pas concrètement contribué à l’installation, mais on sentait tout de même sa présence à quelque part. Raison pour laquelle dans l’installation présentée à Montréal, on a voulu intégrer deux photographies de Kiripi. Comme pour rendre plus tangible sa présence.

L’installation Rumba Spaces a été présentée à la Cinémathèque Québécoise du 3 au 28 août 2020.

Le film Rumba Rules aura sa première mondiale au International Documentary Film Festival d’Amsterdam, qui aura lieu du 16 novembre au 6 décembre. Pour plus d’informations. Il aura ensuite son avant-première française le 30 novembre au Cinéma Beau Regard à Paris dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. Il aura également son avant-première belge le 18 décembre au Palais des beaux-arts de Bruxelles (BOZAR).

Jacques Godin (1930-2020)

31 octobre 2020

Une puissance volcanique

Yves Laberge

L’acteur Jacques Godin est décédé le 26 octobre 2020, mettant fin à une carrière pratiquement ininterrompue sur les planches, au petit et au grand écran. On peut difficilement choisir ses rôles les plus marquants parmi des centaines d’apparitions et de créations. Mais pour être juste, il conviendrait de ne pas se limiter à ses années de maturité pour tenter l’impossible tâche de couvrir l’ensemble de ses principaux rôles. Seulement quelques exemples seront retenus.

Ce qui caractérisait Jacques Godin, c’était sa capacité d’interpréter des personnages puissants, d’une violence contenue et d’une assurance inégalée. Aucun autre acteur québécois ne pouvait combiner une telle puissance de jeu, à la fois volcanique mais toujours contrôlée, sans débordement. Un exemple caractéristique serait son personnage de l’inspecteur dans l’adaptation de Being at Home with Claude (1992) faite par Jean Beaudin.

Bien sûr, l’acteur a su varier les personnages et diversifier sa palette, pouvant adopter des attitudes plus sensibles et plus nuancées, par exemple pour sa personnification d’un vieillard homosexuel dans Salut Victor ! (1988), réalisé par Anne Claire Poirier.

Au milieu des années 1950, le jeune Jacques Godin a fait ses débuts à Radio-Canada, notamment dans des dizaines de téléromans dont Radisson, mais aussi Cap-aux-sorciers et plus tard dans Septième Nord, déjà aux côtés de Monique Miller. Par la suite, il sera présent au petit écran et au théâtre durant plus d’un demi-siècle.

Son premier « vrai » rôle au cinéma aura été celui d’un chef amérindien dans le long métrage Astataïon ou le Festin des morts (1965), de Fernand Dansereau, tourné pour l’ONF. Ce film magistral basé sur les récits contenus dans les Relations des Jésuites en Nouvelle-France montrait le choc des cultures — pour ne pas dire des civilisations — entre les premiers Européens et les Amérindiens. Ce film hautement philosophique — dont l’atmosphère introspective pouvait parfois rappeler un roman de Bernanos — abordait de front le soi-disant primitivisme des Amérindiens, le choc des religions, la vocation et la sincérité des missionnaires français, la question du doute quant à l’existence de Dieu. Rétrospectivement, il apparaîtra que le choix de ces thèmes pouvait sembler d’une étonnante modernité pour l’époque. D’une certaine manière, ce film à caractère historique révélait autant les préoccupations spirituelles du Québec de la Révolution tranquille que les modes de vie sous la Nouvelle-France du 17e siècle. Les deux personnages les plus intéressants étaient tenus par l’admirable Jean-Louis Millette (1935-1999) et Jacques Godin; on ne parlait pas alors d’appropriation culturelle.

Avant les années 1980, il existait à Radio-Canada un genre aujourd’hui pratiquement révolu : le téléthéâtre, genre dans lequel Jacques Godin pouvait exceller. En 1971, Godin personnifia le doux colosse Lennie Small dans le téléfilm Des souris et des hommes, d’après John Steinbeck; des centaines d’écoliers québécois ont eu comme devoir d’étudier cette pièce transposée dans notre contexte, dans un magnifique téléthéâtre de Paul Blouin. Il faudrait le rendre accessible dans son intégralité.

Jacques Godin trouvera son meilleur rôle à vie dans le téléroman Montréal P.Q., écrit par Victor-Lévy Beaulieu et télédiffusé de 1992 à 1994 : c’est, de loin, le plus grand téléroman de l’histoire de la télévision québécoise après Les belles histoires des pays d’en haut (je pense bien sûr à la version avec Jean-Pierre Masson). Plusieurs raisons pourraient expliquer la force de Montréal P.Q. L’originalité de l’intrigue, la littérarité des dialogues, la justesse de la mise en scène, la beauté des costumes et des décors, la qualité du jeu des acteurs et l’efficacité de la reconstitution historique ont fait de Montréal P.Q. un très grand moment de télévision, comparable à un film décadent comme Les damnés (1969) de Luchino Visconti ou à la fresque Il était une fois en Amérique (1984), de Sergio Leone. À cela s’ajoute le choix pertinent des acteurs et actrices pour la distribution des rôles. Dans Montréal P.Q., Jacques Godin y incarnait Victor Téoli, policier d’origine italienne, corrompu à l’os mais faisant preuve d’un grand raffinement, et qui dominait à la fois le monde du crime organisé et le service de police métropolitain, au milieu du 20e siècle. Il était le personnage central, celui qui tire toutes les ficelles. Montrant une force contenue, Jacques Godin pouvait être menaçant auprès de ses subalternes, impitoyable envers ses ennemis, mais aussi sensible auprès de sa Madame Félix bien-aimée, admirablement jouée par Monique Miller. Ensemble, ils écoutaient — émus, silencieux et unis — sur un gramophone des disques 78 tours d’opéras italiens. Encore à ce jour, Montréal P.Q. reste inégalé à la télévision québécoise.

La revue Séquences a souvent rencontré Jacques Godin; on pourra relire nos anciens numéros pour refaire sa rencontre et ainsi rattraper le temps perdu. Paradoxalement, Jacques Godin a tourné dans beaucoup de grandes œuvres d’ici, mais très peu sont accessibles du DVD ou autrement. En France ou aux États-Unis, un acteur de sa trempe aurait eu droit à des biographies et à des coffrets.

Carnet FNC 2020 #2

28 octobre 2020

Benjamin Pelletier

ATLANTIS (Valentyn Vasyanovych, Ukraine) – Compétition internationale

Une expérience rigoureuse qui aurait grandement bénéficié de l’obscurité et de la tranquillité de la salle de cinéma, le tout récent gagnant de la Louve d’or de cette édition est à l’image du type de film d’auteur sans compromis que l’on retrouve chaque année lors de la saison des festivals. En nous présentant une Ukraine d’après-guerre dans un futur proche, un territoire ravagé par les conflits aux allures post-apocalyptiques, Vasyanovych dépeint d’abord un univers au masculin sans pitié, assemblé de longs plans larges dans lesquels la brutalité de ce nouveau quotidien nous est introduite par l’entremise d’un ex-soldat en plein choc post-traumatique. La première partie est austère, parfois laborieuse; pensons même à ce plan d’ouverture, si beau et pourtant si dérangeant dans l’horreur qu’il représente par la distanciation de la vision thermique, annonçant une vision dystopique dans laquelle l’expérience de guerre servirait de canevas pour l’expérimentation formelle. Et toutefois, l’arrivée d’un personnage féminin, qui entrera en contact intime avec le protagoniste, en vient à tout changer. La rigidité laisse place à certains moments fracassants de chaleur humaine alors que Sergiy crée un lien avec Katya et un groupe de survivants exhumant des cadavres à travers le pays, chacun contribuant du mieux qu’il peut à la reconstruction de leur monde. Comme quoi la noirceur initiale était nécessaire à cette éruption momentanée de tendresse.

TOUT SIMPLEMENT NOIR (John Wax & Jean-Pascal Zadi, France) – Temps 0

Avec un timing et une avalanche de gags très à propos en cette période politiquement chargée, John Wax et Jean-Pascal Zadi s’attaquent aux contradictions et à l’hypocrisie qui entourent les différents discours par rapport aux tensions raciales actuelles. Au lieu de tomber facilement dans la bien pensance et la complaisance libérale, Zadi (qui se « joue » dans son propre rôle) n’hésite jamais à se remettre lui-même en question, employant le dispositif narratif du faux documentaire pour tenter de cerner la complexité inhérente aux différentes identités noires européennes. Avec une équipe caméra à ses côtés en permanence, le rappeur/comédien entre en dialogue avec une panoplie d’artistes, musiciens et humoristes racisés du milieu du showbiz français (incluant Fary, JoeyStarr, Eric Judor, Ramzy Bedia, Jonathan Cohen et même Omar Sy) afin d’organiser sa propre marche de manifestation contre le traitement des Noirs dans les médias. En résultent de nombreuses situations hilarantes, parfois même troublantes (l’audition pour Mathieu Kassovitz vient en tête), dans lesquelles l’humour strident finit toujours par laisser place à la réflexion. Tout simplement noir soulève infiniment plus de questions qu’il en règle, et c’est très bien ainsi.

THERE IS NO EVIL (Mohammad Rasoulof, Allemagne/Iran/République tchèque) – Les incontournables

Un film résolument important par les questionnements éthiques bouleversants qu’il tente de mettre en scène à travers quatre récits distincts, ayant tous en commun des personnages centraux qui auront à se positionner malgré eux par rapport à la peine de mort en Iran. Ostensiblement personnel, ce cri du coeur de Mohammad Rasoulof évoque le Tu ne tueras point de Kieslowski par son courage de vouloir aborder la question de manière la plus frontale possible, et ce même si les segments individuels varient en termes d’impact. L’argument conceptuel du premier acte, particulièrement choquant dans sa résolution, procurera l’effet d’un pétard mouillé pour plusieurs cinéphiles. L’ensemble, quoique essentiel dans ses intentions, n’échappe jamais totalement à un certain didactisme; Rasoulof a tendance à tellement vouloir « illustrer un point » qu’il le fait au parfois détriment du pouvoir narratif de l’oeuvre. Par contre, ces bémols résultent tout de même d’une démarche aux ambitions philosophiques indéniables, un appel à la liberté essentiel face à un régime politique dans lequel l’exécution capitale demeure un devoir militaire inéluctable.

TOPSIDE (Logan George & Celine Held, États-Unis) – Compétition internationale

Tout comme Feral d’Andrew Wonder qui faisait partie du Panorama international de l’édition de l’année dernière, Topside situe son récit en plein coeur de New York, en marge de sa société, en plongeant le spectateur dans les tunnels condamnés du métro de la ville. Un monde parallèle que Little, interprétée par une inoubliable Zhaila Farmer, doit ultimement quitter avec sa mère pour atteindre cette jungle urbaine à la surface. Leurs tribulations, tournées en proximité angoissante, nous sont révélées à la manière d’un thriller social rappelant immanquablement le cinéma des frères Safdie. L’expérience est haletante et parfois émouvante, certes, mais le film peine à réellement se démarquer de nombreux prédécesseurs qui, comme toute une génération post-Dardenne, repose parfois trop sur un misérabilisme naturaliste d’usage comme outil suprême de mise en scène. N’empêche que la justesse du jeu et la rareté de ces images marquantes des souterrains new yorkais suffisent pour susciter un intérêt soutenu.

THIS IS NOT A BURIAL, IT’S A RESURRECTION (Lemohang Jeremiah Mosese, Lesotho/Afrique du Sud/Italie) – Compétition internationale

Dans les souvenirs cinématographiques les plus indélébiles de cette édition, on en retiendra certainement le visage de la défunte Mary Twala, cette actrice sud-africaine qui porte sur ses épaules ce film élégiaque, étrange et singulier. Cette vieille veuve qui ne peut accepter le déplacement de son village en vue d’un projet de construction de barrage, résolue à vouloir honorer les morts qui y sont enterrés depuis des générations. Malgré l’aspect universel de cette lutte d’un riche passé contre les impératifs mercantiles du présent, This is Not a Burial, It’s a Resurrection réussit vraiment à conquérir l’esprit par son portrait vivant d’une communauté et de ses traditions, celui de ce village de Nasaretha dont l’imagerie découle directement des souvenirs vigoureux du cinéaste Lemohang Jeremiah Mosese. Un véritable conte moderne de résistance et de résilience, porté par des images mystérieuses, un rythme délibéré et une héroïne des plus nécessaires.