En couverture

Dialogue des carmélites

29 janvier 2017

OPÉRA /

CRITIQUE

★★★★

Texte : Élie Castiel

LE BON DIEU SANS CONFESSION

Contemporain de Georges Bernanos (1888-1948), écrivain français controversé au style romanesque et pamphlétaire qui passe d’un antisémitisme de mauvaise conscience à une dénonciation franche de l’antisémitisme nazi et pétainiste, Francis Poulenc (1889-1963) compose, entre autres, la musique du Dialogue des carmélites, seule pièce de théâtre de Bernanos, inspirée de la nouvelle de Gertrud von Le Fort, La Dernière à l’échafaud (Die letzte am Schafott), marquant le retour du compositeur au catholicisme après la mort, pourtant lointaine, de son père, en 1935.

Auparavant, ses œuvres ne sont-elles pas le résultat d’une vie « marginale » (aujourd’hui, ça se ne dit plus, et c’est tant mieux ainsi !) d’homosexuel bourgeois ? Musique minimaliste au diapason d’une ère musicale moderne qui se distingue par ses abstractions et un sens inné de l’instinct. Les temps changent.

Une histoire de vocation, de foi, de peur de la mort, mais aussi de résignation et sans doute de rédemption (PHOTO : © Yves Renaud)

Semaine du 27 janvier au 2 février 2017

26 janvier 2017

AVIS AUX CINÉPHILES

IL ARRIVE PARFOIS QUE CERTAINS FILMS NE SOIENT PAS PRÉSENTÉS TOUTE LA SEMAINE, PARTICULIÈREMENT DANS LES SALLES INDÉPENDANTES. CONSULTEZ LES HORAIRES QUOTIDIENS, CEUX-CI POUVANT CHANGER D’UN JOUR À L’AUTRE.

[ Cliquez sur chaque titre pour accéder à la fiche détaillée ]

LE FILM DE LA SEMAINE

« Meilleur réalisateur – Pedro Almodóvar »

International Cinephile Society Awards / ICS Cannes Award 2016

JULIETA

JULIETA

[ Drame ]

TEXTES CRITIQUES

Gold

[ Drame ]

Kaabil

[ Drame romantique ]

La tortue rouge

[ Animation ]

Maudite poutine

[ Drame ]

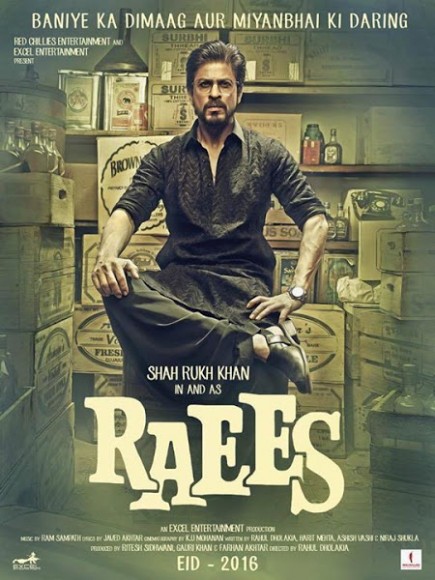

Raees

[ Thriller ]

Resident Evil: The Final Chapter

[ Action / Fantastique ]

AUTRES SORTIES

A Dog’s Purpose

[ Comédie dramatique ]

Buddies in India

[ Action / Comédie ]

PRÉ-SORTIES

Jeudi 2 février 2017

@ Cineplex

Détails : Semaine du 3 au 9 février 2017

Rings / Les cercles

V.o. : anglais / version française

CLASSEMENT

En attente

The Space Between Us / L’espace qui nous sépare

V.o. : anglais / version française

CLASSEMENT

Tout public

![]()

Les Ballets Trockadéro de Monte Carlo

20 janvier 2017

DANSE /

ÉVÉNEMENT

Texte : Élie Castiel

LA THÉORIE DU GENRE

Il y a plusieurs années, nous les avions vus à la Place des arts. Leurs numéros sur des classiques de la danse nous avaient impressionnés à tel point qu’on pouvait alors faire la différence entre le Drag Queen Show et leur spectacle, plus sophistiqué.

Avec la nouvelle « Théorie du genre », récemment mise en lumière au plus grand nombre, force est de souligner qu’en les redécouvrant, notre perception ne sera pas la même. Trop de discours sur le thème, de multiples manifestations et des changements en politiques sociales, essentiellement dans les pays de l’Occident, ont eu comme résultat un phénomème qui redéfinit le masculin et le féminin, situant le genre dans les rangs des multiples possibilités. À chacun de trouver son compte et d’évaluer toutes ces radicalisations, le plus souvent bien fondées, mais parfois, à juste titre, déformant totalement les lois de la civilisation. Mais à chaque époque, celle-ci apporte de nouveaux enjeux.

Uniquement composée de danseurs masculins, la membres de la troupe imiteront, entre autres, des extraits du Lac de Cygnes, La Esmeralda et Don Quichotte. Dans ce groupe tout à fait original et unique (ils sont de New York), le ridicule camp est détrôné par des mouvements d’une parfaite cohésion; le classique est montré du doigt par des gestes gauches.

Bref, derrière le rire et la dérision, c’est à une sorte de rebellion chorégraphique et à une profonde remise en question de la machine-mâle que nous assistons. Et c’est montré au grand public dans un théâtre dont la réputation n’est plus à faire. Le Drag n’est plus affaire de boîtes dans des quartiers réservés, mais se joint à la masse, question qu’elle s’habitue aux nouveaux courants de la pensée. Jamais l’individu ne faut aussi assailli qu’aujourd’hui devant les choses du sexe. La femme est finalement arrivée à se définir, et c’est tant mieux. L’homme, quant à luit, s’investit davantage pour trouver une âme sincère qui pourra finalement définir sa véritable identité sans leçons de personne.

L’avenir nous dira de quoi sera faite notre société. En attendant… « Sourire, glousser et rire même. C’est la bonne surprise, toujours renouvelée, que nous offrent les «boys newyorkais», experts dans les parodies des grands ballets classiques… sur pointes et en tutu. » lemonde.fr

Les Ballets Trockadéro de Monte Carlo – le 18 février à 20 h et le 19 février 2017 à 15 h / Théâtre Maisonneuve (Place des arts).

![]()

Batsheva Dance Company

DANSE /

CRITIQUE

★★★★

Texte : Élie Castiel

LAST WORK

CORPS POLITIQUE

Indiscutablement, il s’agit du représentant par exception de la danse moderne en Israël et parmi les plus acclamés à travers le monde. Et pourtant, ce n’est qu’à 22 ans qu’il joint l’univers de la danse, à un âge ou certains sont déjà au beau milieu de leur carrière dans le domaine.

Toujours est-il que Last Work, présenté à Tel Aviv en 2015 se classe parmi une de ses propositions les plus personnelles et discursives. Le corps, ses composantes, ses multiples possibilités. Et puis l’individu, ses limites, son énergie, son rapport organique à lui-même et aux autres.

© Gadi Gadon

Semaine du 20 au 26 janvier 2017

19 janvier 2017

AVIS AUX CINÉPHILES

IL ARRIVE PARFOIS QUE CERTAINS FILMS NE SOIENT PAS PRÉSENTÉS TOUTE LA SEMAINE, PARTICULIÈREMENT DANS LES SALLES INDÉPENDANTES. CONSULTEZ LES HORAIRES QUOTIDIENS, CEUX-CI POUVANT CHANGER D’UN JOUR À L’AUTRE.

[ Cliquez sur chaque titre pour accéder à la fiche détaillée ]

LE FILM DE LA SEMAINE

« Prix du public Meilleur documentaire »

Aspen Filmfest 2016

MR. GAGA, SUR LES PAS D’OHAD NAHARIN

MR. GAGA, SUR LES PAS D’OHAD NAHARIN

[ Documentaire ]

Semaine du 13 au 19 janvier 2017

12 janvier 2017

AVIS AUX CINÉPHILES

IL ARRIVE PARFOIS QUE CERTAINS FILMS NE SOIENT PAS PRÉSENTÉS TOUTE LA SEMAINE, PARTICULIÈREMENT DANS LES SALLES INDÉPENDANTES. CONSULTEZ LES HORAIRES QUOTIDIENS, CEUX-CI POUVANT CHANGER D’UN JOUR À L’AUTRE.

[ Cliquez sur chaque titre pour accéder à la fiche détaillée ]

LE FILM DE LA SEMAINE

« Meilleur film / Gold Hugo — Meilleur réalisateur / Silver Hugo »

Chicago International Film Festival 2016

SIERANEVADA

SIERANEVADA

[ Drame famial ]

Invisible

9 janvier 2017

CRITIQUE-Web

★★★★

Élie Castiel

GRÈCE, MÈRE BLAFARDE

Cinéaste du début des années 1990, Dimitris Athanitis se situe dans la mouvance d’un certain cinéma grec en pleine évolution, suscitant la curiosité bien fondée des festivals internationaux, notamment européens. Avec 2000 + 1 Shots (2000 + 1 stigmés) en 2000 et Three Days Happiness (Trís méres eftyhías) en 2012, sans compter d’autres longs et quelques courts métrages signés dans les années 90, le réalisateur confirme déjà son argumentation narrative, explorant les thèmes de la solitude dans une urbanité tentaculaire, voire même glauque qui ne donne aucun répit au citoyen.

Avec le recul, on s’aperçoit qu’il s’agit aussi d’un cinéma annonciateur de la crise existentielle, économique et sociale d’une Grèce laissée à elle-même, à l’abandon. Avec Invisible (Aóratos), il brosse en quelque sorte le portrait d’un homme en crise comme il l’avait fait avec 2000 + 1 Shots ; ici, l’individu n’est plus maître de lui, il est perdu dans la cité, victime d’une crise économique sans merci, licencié d’une usine sans préavis, divorcé de sa femme qui, en apprenant sa débâcle, semble s’en ficher.

Christos Benetsis et Yannis Stankoglou