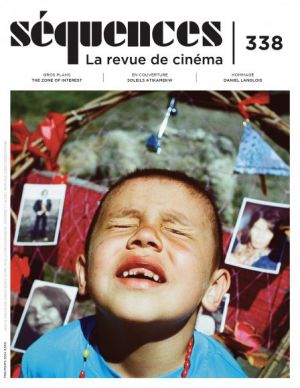

En couverture

Eyes Wide Shut

17 juin 2011

AU CREUX DE L’INTIME

La Cinémathèque française présente une exposition sur Stanley Kubrick; pour l’occasion, les Cahiers du cinéma et les Inrocks lui consacrent des dossiers; le festival de Cannes projette une copie restaurée d’A Clockwork Orange : il semblerait que cette année le cinéma a décidé de rendre hommage à l’un de ses maîtres, qui nous a quittés il y a douze ans en nous laissant comme testament l’un de ses plus beaux chefs-d’œuvre.

>> Sylvain Lavallée

Dans la filmographie de Kubrick, Eyes Wide Shut apparaît comme une œuvre aussi hétéroclite que nécessaire : chez un cinéaste réputé pour sa froideur et son intellectualisme, se tourner ainsi vers le désir et l’irrationnel a de quoi étonner, comme si en fin de carrière Kubrick avait décidé de prouver qu’il pouvait traiter de ce qu’on lui avait toujours reproché de manquer, c’est-à-dire d’émotion, mettant en scène l’intime comme auparavant il avait filmé l’aube de l’humanité, avec la même ampleur et le même souffle épique. Contrairement à ses films précédents, des leçons de cinéma sur le genre (l’horreur et Shining, le film de guerre et Full Metal Jacket, le film historique et Barry Lyndon, etc.), il est impossible d’associer un genre précis à Eyes Wide Shut : en s’adressant à la volatilité des sentiments, Kubrick ne pouvait qu’opter pour une forme tout aussi mouvante, flottant entre le drame psychologique et le suspense onirique, le film se maintenant toujours dans l’incertitude d’un entre-deux pour mieux se plonger dans le fantasme et l’inconscient, mettant ainsi à nu ce qui restait souterrain dans les œuvres précédentes.

Dénudation : tout le film est dans ce mot, introduit dès le premier plan, Nicole Kidman qui laisse glisser sa robe pour dévoiler sa peau nue, une image renvoyant le spectateur à son propre désir voyeur, lui qui est venu voir le couple de l’heure (Tom Cruise et Kidman étaient alors mari et femme) jouer dans un film que l’on annonce érotique; mais Kidman est de dos, coupe au noir, on n’en verra pas plus, le spectateur sera frustré… Se dénudent ensuite Alice et Bill, le couple du film, qui se retrouvent alors devant des fantasmes insoupçonnés, surtout Bill, lui qui est sourd et aveugle envers sa femme (dans leur première conversation, il la fait répéter et il la complimente sans même lui lancer un coup d’œil). Les yeux grand fermés, c’est donc ainsi que Bill et Alice se regardent au départ, mais c’est aussi une référence au rêve, à cette descente au pays des merveilles (Alice…), les déambulations nocturnes de Bill pouvant (ou non) n’être qu’illusion, projection d’un subconscient tentant de surmonter la jalousie par une vengeance que Bill ne réussit jamais à réaliser.

Obsédé par la révélation de l’infidélité fantasmée d’Alice, qui était prête à tout laisser tomber pour un désir aussi irrationnel que passager, Bill erre ainsi dans les rues new-yorkaises en quête d’une infidélité réelle, mais toutes ses tentatives d’adultère se retournent contre lui en menaces de mort (la prostituée qui a le VIH, son expulsion de l’orgie), comme s’il était prisonnier de la sécurité que lui procure son couple, une attitude qu’il attribuait à tort à sa femme (et en fait à toutes les femmes). Lorsqu’il revient à la maison après sa première escapade, Bill est à nouveau confronté à ce renversement de sa perception (c’est lui, l’homme, qui ne peut briser, même en fantasme, son engagement conjugal), sa femme lui confiant un rêve dans lequel elle a effectivement participé à une orgie, contrairement à lui qui n’est qu’un intrus dans ces fantasmes extraconjugaux, comme le lui dira plus tard Ziegler (Sydney Pollack).

« La Nouvelle rêvée », d’Arthur Schnitzler, le titre de la nouvelle adaptée par Kubrick le suggère déjà, ces événements se déroulent peut-être dans un songe. Ou peut-être pas, Bill nous le dit : « Aucun rêve n’est seulement qu’un rêve. » Le film se maintient ainsi dans une atmosphère subtilement éthérée, grâce à ces éclairages soulignant l’artificialité de l’image, avec ce bleu froid surgissant de toutes les fenêtres et ces pièces éclairées par les lumières multicolores des décorations de Noël, ou grâce à ces motifs récurrents (les arbres de Noël, les nombreuses références à l’arc-en-ciel, les masques, etc.) et tous ces doubles (les miroirs, des scènes et des plans se répondant entre eux, les mises en abyme dans les peintures…), des répétitions et des renversements de figures créant ce rythme hypnotique nous conduisant toujours plus profond dans le fantasme, un doux glissement du conscient vers l’occulte. À la fin de ce parcours intérieur, les masques tombent, les yeux endormis s’entrouvrent, une intimité qui était voilée se révèle enfin à l’autre, et Kubrick nous lègue ainsi son dernier secret.

LES YEUX GRAND FERMÉS | Grande-Bretagne / États-Unis 1999, 159 minutes — Réal. : Stanley Kubrick — Scén. : Stanley Kubrick, Frederic Raphael, d’après la nouvelle d’Arthur Schnitzler — Images : Larry Smith — Mont. : Nigel Galt — Mus. : Jocelyn Pook — Son : Paul Conway — Dir. art. : Leslie Tomkins, Roy Walker — Cost. : Marit Allen — Int. : Tom Cruise (Bill Harford), Nicole Kidman (Alice Harford), Sydney Pollack (Victor Ziegler), Todd Field (Nick Nightingale) — Prod. : Stanley Kubrick, Brian W. Cook – Dist. : Warner.