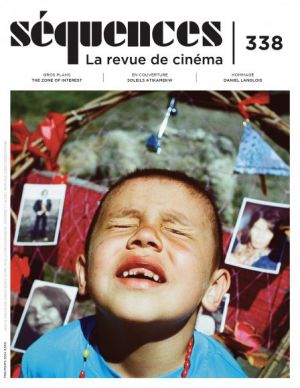

En couverture

Ces jeux qui font leur cinéma (2)

3 juin 2011

>> Sylvain Lavallée

Donc, la suite de nos écarts vidéoludiques: il y a deux semaines sortait le jeu L.A. Noire, une tentative de transposer l’esthétique du film noir dans un contexte vidéoludique, une expérience assez différente d’Heavy Rain (discuté la semaine dernière), mais qui tient elle aussi beaucoup plus du cinéma que du jeu. Il suffit de faire un tour sur la page de metacritic et de lire les extraits de critique de L.A. Noire pour constater l’importance de son aspect cinématographique. Ces remarques du Guardian, par exemple : « Ever since it first worked out how to assemble pixels so that they resembled something more recognisable than aliens, the games industry has dreamed of creating one thing above all else – a game that is indistinguishable from a film, except that you can control the lead character. With LA Noire, it just might, finally, have found the embodiment of that particular holy grail. » Je doute fortement que tous les créateurs de jeux vidéo soient d’accord avec cette définition du Graal, tout comme je doute que L.A. Noire soit l’aboutissement de cette quête du jeu parfaitement cinématographique, mais je doute surtout de la pertinence de développer un jeu qui serait indistinct d’un film. Car, s’il s’agit bien de l’objectif visé, ne serait-il pas plus à propos de simplement réaliser un film?

J’écrivais la semaine dernière que le gameplay est au jeu ce que la mise en scène est au cinéma, c’est-à-dire son mode d’expression principal, constitutif, et qu’ainsi le récit est secondaire à l’expérience d’un jeu (comme d’un film). Pourtant, je préfère, et de loin, les jeux avec une « bonne histoire » (les guillemets sont nécessaires), j’ai besoin que mon gameplay soit vêtu d’un minimum de récit, aussi navrant soit-il. J’admire des jeux comme Super Meat Boy, qui reposent essentiellement sur leur gameplay, souvent d’une grande inventivité ou d’une parfaite précision, ce qui manque généralement dans les grosses productions, mais je n’arrive jamais à m’y investir réellement, mon intérêt diminue rapidement, et je finis toujours par revenir à un jeu comme Assassin’s Creed (un exemple parmi d’autres), même si je le trouve inférieur, médiocre, même si je passe la moitié du temps à rire des mauvais dialogues. J’ai été particulièrement inspiré récemment par la lecture d’Extra Lives de Tom Bissell, l’auteur se posant essentiellement les mêmes questions qui me travaillent. Par exemple : pourquoi est-ce que je consacre autant d’heures à un jeu qui m’étonne à chaque instant par la stupidité de sa narration, pourquoi est-ce que je supporte toutes ces maladresses narratives que je fuis en courant au cinéma ou en littérature? Je ne crois pas exagérer lorsque je dis que les récits des jeux vidéo sont idiots, je n’aurais aucune envie de voir un film ou de lire un livre de Mass Effect, une trilogie de jeux pourtant vantée pour la qualité de ses scénarios, ce qui en dit long sur ce que l’on considère comme de « bonnes histoires » dans l’industrie du jeu (ce n’est pas pour rien que toutes les adaptations filmiques de jeux vidéo sont aussi moches).

La réponse de Bissell est assez simple : le gameplay de ces jeux est assez fort pour faire oublier les défauts du récit, un peu comme les invraisemblances au cinéma ne suffisent pas à couler un film porté par une forte mise en scène. Cette réponse ne peut toutefois qu’être partielle puisque si seulement le gameplay soutient l’expérience, des jeux sans récit au gameplay supérieur devraient logiquement s’avérer plus satisfaisants. En réalité, ce qui rend ces jeux narratifs si prenants, ce n’est pas le récit lui-même, mais son contexte, l’univers présenté au joueur et le sentiment d’immersion qu’il suscite. Bien sûr, cette immersion est nécessairement liée au gameplay, elle en découle, mais le contexte narratif la rend plus prégnante : je ne peux pas me fondre dans l’univers de Super Meat Boy comme dans celui de Mass Effect, en contrôlant mon sac de viande sanglant je n’ai aucun attachement particulier envers celui-ci, le plaisir que me procure le jeu provient principalement de sa mécanique parfaite, du génie derrière le design des niveaux, du défi qu’il représente. En tant que jeu, on peut difficilement faire mieux.

Toutefois, dans une série comme Mass Effect, un space opera mettant le joueur dans la peau d’un commandant de vaisseau spatial devant sauver la galaxie (évidemment), il y a un plaisir tout à fait différent, et pour moi beaucoup plus fort, dans la possibilité d’explorer cet univers, même si le récit en tant que tel me laisse assez indifférent (il demeure largement supérieur à la moyenne, dans la qualité des dialogues en particulier). Ce sentiment d’immersion est augmenté par le contexte narratif, le récit permet de développer l’univers, de le présenter au joueur, mais c’est avant tout la direction artistique, la part de liberté accordée au joueur (même se elle est généralement assez illusoire) et certaines mécaniques de jeu qui sustentent réellement cette immersion. C’est peut-être plus évident dans les jeux que l’on dit de « carré de sable », comme Grand Theft Auto ou Fallout 3, qui placent le joueur dans un univers et lui permettent de l’explorer à sa guise, de suivre ou non le fil de l’intrigue principale, d’errer dans un monde virtuel, mais tous les jeux fondés sur un récit, même les plus linéaires et scriptés d’entre eux, fonctionnent mieux quand la narration est ancrée dans l’environnement et la direction artistique que dans les dialogues et les séquences d’exposition. C’est tout l’art d’une compagnie comme Valve par exemple, le récit de la série Half-Life étant livré au joueur par des détails de direction artistique, des coupures de journaux et des graffitis par exemple, que le joueur peut voir ou non, plutôt que par des dialogues explicatifs. Le récit en est certainement plus nébuleux, dans Half-Life le joueur est précipité d’un événement à l’autre sans trop comprendre pourquoi, les enjeux demeurent vagues, mais le contexte est si fort, l’univers semble si cohérent, même si on n’arrive pas à le cerner complètement, que l’immersion n’est jamais brisée par cette imprécision.

On pourrait en dire autant de Bioshock, l’un des plus riches scénarios vidéoludiques récents, qui s’érige en critique d’Ayn Rand et de l’objectivisme (une sorte de rationalisme individualiste), et comportant un revirement de situation autoréflexif renvoyant le joueur à la relation qu’il entretient avec le gameplay (une liste exhaustive de ce qui a pu être écrit sur Bioshock ici). Malgré ses atouts scénaristiques plus conventionnels (qualité des dialogues, structure de la narration, etc.), ce jeu vidéo repose bien plus sur sa direction artistique que sur le scénario proprement dit, se promener dans le décor en ruines de cette utopie objectiviste en dit plus long que n’importe quelle ligne de dialogue. Encore mieux, par certains aspects du gameplay, Bioshock force le joueur à réfléchir en termes objectivistes, avec ces Little Sisters, des jeunes filles que le joueur doit considérer comme des ressources naturelles à sa disposition. Le joueur peut soit les libérer, ce qui lui donne une certaine quantité d’ADAM, une énergie permettant d’augmenter certaines capacités psychiques nécessaires à sa survie, ou les tuer (rescue ou harvest propose le jeu), ce qui lui procure beaucoup plus d’ADAM. Ainsi, peu importe si le joueur décide de libérer ces jeunes filles ou de les tuer, il le fera à partir d’un questionnement égoïste, c’est-à-dire : est-ce que j’ai besoin ou non, pour survivre, des ressources qu’elles peuvent me procurer? Même si le joueur décide de laisser la vie à ces fillettes, il doit avant tout pour les libérer tuer leur gardien, les Big Daddy, qui sont pourtant totalement inoffensifs, jusqu’à ce qu’ils soient attaqués. Il est très difficile, voire impossible, de survivre sans cet ADAM, alors le meurtre des Big Daddy est nécessaire, et le joueur est toujours ramené ainsi à rationaliser la vie de ces Little Sisters, qui ne se mesure plus qu’en chiffres et en statistiques (que valent-elles pour moi, 80 ou 160 ADAM?)

Bioshock représente ce cas idéal d’un scénario et d’un gameplay qui reposent l’un sur l’autre, qui vivent conjointement, mais le jeu s’exprime avant tout par son environnement, par le contexte de sa narration. L.A. Noire (enfin!) étonne justement parce qu’il se concentre tant sur son scénario cinématographique qu’il en néglige jusqu’à ce contexte, offrant par exemple la ville de Los Angeles au joueur, façon « carré de sable », le joueur pouvant s’y promener à sa guise, en parcourir librement les rues, mais il n’y a strictement rien à y faire, aucun incitatif à visiter cette ville, toute cette fidèle reconstitution, impressionnante au demeurant, ne servant finalement à rien. C’est ce que soulève Kirk Hamilton dans sa critique du jeu pour Kill Screen, l’auteur décrivant son expérience en ces termes : « as I played through L.A. Noire, I began to have what I can only call a paranoid existential videogame freakout. » Hamilton compare le jeu à une sorte de Truman Show, le joueur évoluant dans un décor en carton sans vie dont le seul point d’intérêt serait le personnage principal, Cole Phelps, tout cet univers tournant uniquement autour du joueur : « This world exists for one purpose: to observe and—at limited, specific times—to react to Cole Phelps. I started to ask, who are these people around me? Why are they watching me? Why do they await my every action so patiently? Their faces seem familiar, almost real, stretched onto marionettes and set into motion by invisible strings. But when I accuse them of lying, why are they so consistent in their demands for proof? Why do they move their eyes with such specific, determined shiftiness? And why, when I pass them on the street, do they speak only of me and my actions? »

En écrivant sur la série télévisée 19-2, j’abordais un problème similaire, celui de réduire l’intérêt d’une narration en limitant la compréhension d’un comportement ou d’une action à une seule interprétation, ce qui aboutit sur des personnages caricaturaux, et ce qui restreint la portée du récit en ramenant tout à ce qui se déroule là, présentement, à l’écran, la vie n’arrivant pas à déborder du cadre. L’environnement de L.A. Noire fait part de ce même problème : il n’y a rien, dans le jeu, qui ne concerne pas directement le personnage principal, tout est subordonné à son récit. Or, l’intérêt d’un jeu narratif découle presque entièrement de son contexte, de l’univers qui est donné, dont l’exploration s’avère captivante justement parce que ce monde évolue en dehors de la présence du personnage principal, auquel le monde réagit mais ne se limite pas. Le scénario lui-même ne peut pas sauver les meubles, mais de toute façon dans le cas de L.A. Noire il est aussi peu inspiré que la moyenne des jeux sur le marché (je n’ai pas encore terminé le jeu, je suis dans le dernier tiers, mais je doute que cela s’améliore subitement).

L.A. Noire est donc un pastiche de film noir, références pour cinéphiles à l’appui, avec même la possibilité d’y jouer en noir et blanc : c’est l’histoire d’un détective de Los Angeles après la Seconde Guerre mondiale, héros de guerre et nouvelle vedette montante du LAPD, un policier intègre dans un établissement corrompu. Le jeu prend la forme d’enquêtes policières, le joueur devant résoudre une vingtaine d’investigations, Phelps commençant comme simple patrouilleur et montant peu à peu en grade, en passant entre autres par le bureau des homicides et la brigade des mœurs. Malgré son aspect cinématographique, L.A. Noire n’est pas une fiction interactive comme Heavy Rain, le jeu se déroule de façon plus traditionnelle, le joueur a constamment le contrôle du personnage, excepté dans les cinématiques, très présentes bien sûr. Mais comme dans Heavy Rain, le niveau de difficulté est quasiment nul, dans la mesure où il est pratiquement impossible d’échouer. Je dis pratiquement, car dans les scènes d’action le joueur peut mourir, et il doit alors recommencer, mais non seulement celles-ci sont rares, elles sont aussi optionnelles, premier cas à ma connaissance d’un jeu rendant son gameplay facultatif afin de se concentrer sur la fluidité de sa narration.

Le jeu repose largement sur une révolution technologique, une méthode de captation du visage des acteurs transposant leurs moindres mouvements faciaux à l’écran, solvant ainsi l’usuelle difficulté de la « Vallée dérangeante » : lorsqu’une représentation prend une apparence presque totalement humaine, comme les personnages de jeu vidéo, il se dégage une sensation d’étrangeté de tous les aspects non humains de celle-ci, de ses mouvements un peu trop saccadés ou de son visage inexpressif, ce qui empêche l’identification et rend difficile l’émotion. La technologie employée par L.A. Noire est impressionnante, le rendu des visages est effectivement assez fidèle à la réalité, mais malheureusement cela ne rend pas meilleurs de mauvais acteurs.

Cette méthode de captation des visages ne sert pas qu’à amplifier l’expérience cinématographique en nous mettant en présence d’acteurs connus (Cole Phelps est interprété (convenablement lui) par Aaron Staton de Mad Men), elle est aussi à la base de l’un des éléments les plus originaux du gameplay, les séquences d’interrogatoires. Cette idée était extrêmement prometteuse, pour une fois la difficulté d’un jeu ne repose pas sur des réflexes de survie, sur l’aptitude du joueur à appuyer sur la gâchette avant son ennemi, mais plutôt sur sa capacité à lire une émotion humaine. Dans ces scènes, le joueur choisit une question à poser à son témoin ou son suspect, et il doit ensuite décider s’il croit en sa réponse. Il y a alors trois choix : Truth, Doubt, Lie, cette dernière option devant absolument être soutenue par un indice probant. C’est dans ces séquences que la partie « cinéma » entre le plus en conflit avec la partie « jeu ». D’abord, parce que j’ai l’impression que les acteurs sont volontairement grossiers dans les premières scènes pour faciliter les choses. La difficulté des interrogatoires augmente à chaque enquête, les signes de mensonge (des yeux fuyants, presque toujours) sont au départ soulignés de façon excessive, mais ces grossièretés s’estompent peu à peu, et décider entre la vérité et le mensonge devient plus ardu, ce qui suit la courbe de difficulté habituelle d’un jeu. D’un point de vue du gameplay, cette méthode fait sens, mais ça ne fonctionne pas du tout pour le cinéma, la qualité du jeu des acteurs secondaires étant extrêmement inégale, allant bizarrement en s’améliorant, comme si le réalisateur apprenait au fur et à mesure à diriger ses acteurs.

Cependant, la véritable difficulté de ces interrogatoires ne réside pas dans la capacité du joueur à discerner la vérité du mensonge, mais bien à comprendre ce que le jeu attend de lui. Il n’y a qu’une seule bonne réponse dans ces interrogatoires, si le joueur se trompe la personne questionnée ne livrera pas toutes les informations qu’elle possède, et le jeu nous dit immédiatement si nous avons fait le bon choix, par un indice musical (et même par un crochet dans le cahier de notes du personnage, comme si lui-même savait qu’il s’était trompé, et alors on se demande pourquoi il ne l’a pas posé la bonne question s’il la connaissait). Ces interrogatoires sont ce qu’il y a de plus cinématographique dans le jeu, puisqu’elles reposent sur le jeu des acteurs, sur cette bonne vieille mise en scène en champ contrechamp, il est donc assez frustrant de voir le jeu interrompre constamment le film, l’un se battant contre l’autre. Si devant un témoin ou un suspect j’ai accepté un mensonge comme une vérité, je ne veux pas le savoir, et d’ailleurs je ne comprends pas pourquoi le jeu me le dit. Mais, dans le fond, ça m’est indifférent puisque dans L.A. Noire comme dans Heavy Rain il est impossible d’échouer, même si je pose toutes les mauvaises questions, que je récolte de mes témoins que des informations partielles et que je trouve le moins d’indices possible sur les lieux du crime, je finis toujours par trouver le bon criminel et par le mettre en prison. Au pire, mon patron m’engueulera, mais je n’aurai pas mauvaise conscience pour avoir arrêté un innocent. Dès que le joueur s’empêtre quelque part, son partenaire, contrôlé par le jeu, surgit et vient l’aider, un personnage complètement inutile quand le joueur est bon. Quand le joueur est mauvais, par contre, on se demande pourquoi Phelps reçoit toutes ces promotions puisque c’est toujours son partenaire qui lui donne le dernier coup de pouce pour résoudre les enquêtes. Le jeu permet ainsi toute sorte d’incohérence pour être certain que son récit se déroule au rythme prévu, pour qu’il ne cesse pas d’avancer parce que le joueur manquerait d’initiative ou d’intuition.

Tous ces défauts restent mineurs face à l’incapacité du joueur (en tout cas la mienne) à prévoir le comportement de Phelps durant les interrogatoires : quand le joueur choisit la mauvaise option, par exemple s’il décide de douter d’une réponse alors que la personne disait la vérité, il est bien possible que Phelps se mette à accuser la personne de meurtre, à lui lancer des menaces gratuites, même s’il s’agit d’une veuve éplorée que l’on n’a aucune raison de soupçonner (mon Phelps a même insulté une mineure, victime de viol, alors que je voulais simplement signaler au jeu que je croyais qu’elle me disait des demi-vérités). Par contre, quand on choisit la bonne réponse, le dialogue est logique, le comportement de Phelps est cohérent. Ainsi, dans le même interrogatoire, en une fraction de seconde, le comportement du personnage peut changer du tout au tout, il passe du bon flic au pire des salauds en une réplique, et il n’y a évidemment aucune continuité dans le jeu de l’acteur puisque ses dialogues ont été enregistrés séparément. Le personnage de Phelps, le centre du jeu, en devient insaisissable, à moins d’obtenir un pointage parfait, et il est impossible pour le joueur de s’y projeter puisqu’en plus il ne répond pas toujours à notre volonté. La meilleure récompense pour un interrogatoire parfait, ce n’est pas la confirmation que le joueur a été suffisamment attentif, c’est plutôt cette narration continue, cette impression que le récit se déroule sans heurt et que le personnage réagit enfin à notre vouloir; on est alors satisfait par une scène de cinéma qui se tient, sur laquelle on a eu un certain contrôle. Et il est effectivement très satisfaisant de réussir un interrogatoire parfait (ce qui est somme toute assez difficile, puisqu’il est difficile de communiquer son intention au jeu), mais il est plutôt étrange que le jeu nous punisse pour nos erreurs en nous coupant d’une narration cohérente.

L.A. Noire brille par son originalité et son ambition (ce qui est déjà beaucoup, l’industrie du jeu vidéo est encore plus frileuse qu’Hollywood en matière d’innovation), par son rythme lent, très inhabituel, mais c’est à mon avis la plus inconfortable rencontre qui soit entre le cinéma et le jeu vidéo, les deux pôles n’arrivant que rarement à cohabiter paisiblement. Ni tout à fait une fiction interactive à la Heavy Rain, ni tout à fait un jeu proprement dit, il s’agit d’un hybride schizophrénique, un jeu qui ne s’assume pas et tente malhabilement de se déguiser en cinéma, à moins que ce ne soit le contraire. Le jeu vidéo continuera-t-il à pousser dans cette direction? Fort probablement, la réception critique ayant été généralement positive. Pourtant, le jeu vidéo ne pourra jamais être du grand cinéma à histoire, sa forme empêche le développement d’un récit fort et solide. Mais le jeu vidéo peut être, à sa façon, un formidable outil narratif, à condition qu’il se détache d’une forme de scénarisation classique passant par une structure actancielle, des dialogues et des personnages bien établis, et qu’il se concentre sur ce qu’il peut faire si bien, la création d’un univers immersif. Malheureusement, considérant que le modèle actuel des jeux vidéo est le cinéma d’action de série B (et que les critiques félicitent cette avenue), on devra certainement subir pendant longtemps encore des scénarios ineptes.