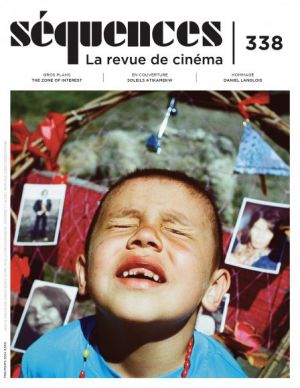

En couverture

Jim Jarmusch | Filmer la marginalité

27 février 2010

Pour une éthique de la différence

Il n’y a pas d’exceptions, pas plus qu’il n’y a de compromis chez Jim Jarmusch : son corpus n’a jamais cessé de réfléchir les questions de marginalité et de pluralisme. « L’univers n’a ni frontières ni centre », répèteront plusieurs personnages de The Limits of Control, son tout dernier métrage. Avec cet aphorisme, le cinéaste rappelle sa conception résolument punk du monde et du cinéma. Examen d’une éthique de la différence.

Dominic Bouchard

Issu de la scène new-wave et punk new-yorkaise de la fin des années 1970 et du début des années 1980, Jarmusch est fortement influencé par les courants intellectuels de son époque, celle des post-. Plusieurs l’ont souligné, cette génération accorde une importance croissante aux nouvelles identités sociales ; amorce un révisionnisme culturel intense ; discrédite les métarécits ; brouille les frontières entre la culture de masse et la culture élitiste ; célèbre l’arrivée des idées mineures dans le débat public. Bref, elle se méfie des positions universalisantes qui font abstraction du pluralisme constitutif de toutes sociétés ; pluralisme que les films de Jarmusch ont toujours su défendre.

PERSONNAGES IDIOSYNCRASIQUES

En quelque sorte, la caméra de Jarmusch est pour la société ce que le prisme est pour la lumière, c’est-à-dire un dispositif révélant la pluralité constitutive de l’objet. Dans Mystery Train, Mitsuko, une jeune japonaise en voyage à Memphis, montre à son copain un scrapbook contenant différentes photographies d’Elvis. À chaque page de son cahier se trouve une photographie du King juxtaposée à une photographie d’une figure connue – Madonna, la statue de la Liberté, Bouddha, etc. Grâce à ce dispositif tout simple, Mitsuko dévoile des similarités étonnantes entre les figures. Cette scène illustre assez bien comment l’« étranger » dans l’univers jarmuschien est là pour induire un déplacement, une réévaluation des signes et des codes culturels dominants. Il révèle l’ambigüité et la polysémie de ce qui, dans le système représentationnel dominant, aurait été limpide et univoque.

Très souvent, ce déplacement se joue au niveau de la langue. Un des exemples mémorables est le personnage de Roberto Binigni, Bob, dans Down by Law. Bob, qui ne maitrise qu’approximativement la langue anglaise, ne cesse de déformer les mots et de confondre les prénoms de ses codétenus (Jack et Zack), ce qui a pour effet de mettre le sens et les identités en crise. Bob, comme Eva dans Stranger Than Paradise, ignore les mœurs américaines et maitrise précairement la langue. Sa présence défamiliarise les « habitants » dans leur propre rapport à la réalité et à la langue. Mais étonnamment, Bob n’est pas marginalisé. Plutôt, sa présence permet de révéler les particularités de chacun des membres du groupe. Toujours à propos de la langue, dans The Limits of Control, chaque informateur qui aborde Lone Man (le personnage de Isaach De Bankolé) amorce la conversation en demandant, en espagnol, s’il parle cette langue… et Lone Man de toujours répondre : non. Ce dialogue leitmotiv joue un rôle performatif. Il permet au personnage de constamment réaffirmer sa marginalité par rapport à l’espace linguistique et géographique qu’il traverse.

Ce travail sur la figure de l’étranger ne saurait être aussi intéressant s’il se limitait uniquement à des personnages non blancs, non anglophones ou non américains. Dans Coffee and Cigarettes, Jarmusch introduit, tour à tour, Steve Buscemi et Bill Murray au sein d’un duo afro-américain. Cette mise en scène, aussi comique qu’efficace, positionne ces hommes blancs américains dans le rôle de l’Autre. Par un geste tout postmoderne, le cinéaste relativise ainsi les identités dominantes.

EXPOSER PLUS QUE RACONTER

1982, c’est l’année des superhéros à Hollywood. Mais discrètement, derrière le son des mitraillettes et des lances-grenades de Rambo se font entendre la musique de John Lurie et la voix de Willie, Eva et Eddie. C’est cette année-là, alors que First Blood sort en salle, que Jarmusch réalise la version courte de Stranger Than Paradise. Déjà, il annonce un cinéma qui donnera une voix aux personnages et un espace aux récits que le système de représentation hollywoodien exile systématiquement hors de sa diégèse.

Durant les années 1980, le cinéma expérimental new-yorkais mute de l’austérité des films conceptuels et structurels des années 1960-1970, centrés en grande partie sur les qualités matérielles du médium cinématographique, vers de nouvelles préoccupations d’ordre narratives et sociales. Jarmusch s’engage alors dans une réévaluation de la culture expérimentale. Ces films font l’enquête des intervalles inexplorés, c’est moments ambigus, mineurs que les films commerciaux ne peuvent pas intégrer à leur structure narrative basée sur une logique économique : obtenir un maximum d’effet dramatique dans un minimum de temps. Coffee and Cigarettes (amorcé en 1986), témoigne bien de cette préférence pour les histoires marginales – ou marginalisées. Les rencontres entre les protagonistes sont ici très peu justifiées ou motivés, sinon qu’en elles-mêmes. Elles arrivent sous nos yeux, sans effets dramatiques marqués. La caméra et la mise en scène sont entièrement dévouées à nous les exposer le plus naturellement possible.

Ce qui frappe dans la structure narrative d’œuvres comme Coffee and Cigarettes, Night on Earth et même Broken Flowers, puis The Limits of Control, c’est le caractère modulaire du récit. Il ne faut pas voir ici uniquement un choix esthétique. La modularité renvoie directement à ce refus de l’unique, de l’universel, de l’uniforme ; à cette volonté qu’à Jarmusch de défendre le pluriel, la différence. Ce fractionnement des récits est symptomatique de ce que plusieurs philosophes ont expliqué par la chute des métarécits de la modernité en cette ère dite postmoderne.

Mais la position la plus singulière et la plus politique des récits et des personnages du cinéaste indépendant réside peut-être dans la revendication d’une certaine improductivité. Dans Stranger Than Paradise, par exemple, la valeur des personnages se trouve dans leur personnalité plus que dans leurs actions. En effet, les personnages jarmuschien revendiquent le droit d’exister, même sans but, même sans résultat. Corky (Winona Ryder) refuse de laisser tomber son travail de chauffeuse de taxi pour devenir actrice dans Night on Earth, alors que Don (Bill Murray) rentre chez lui sans avoir résout l’énigme de sa paternité dans Broken Flowers. Cette esthétique (éthique) minimaliste constitue une position rare dans le cadre narratif et politique des années Reagan, puis Bush.

LA MORT

La mort c’est la marge ultime de la vie. Deux films très populaires dans la filmographie de Jarmusch sont des chroniques d’une mort annoncée, d’une mort en train de se faire : Ghost Dog: The Way of the Samurai et Dead Man. L’originalité de ce dernier est d’explorer ce moment qui se situe entre la vie et la mort. En plus de désacraliser l’ouest, ce western détourne la représentation classique de la mort. Car dans un western, il y a généralement très peu de temps qui sépare ces deux occurrences que sont la vie et la mort. Ici, on étire le processus à l’extrême. La mort de William Blake c’est la très belle mort de Frank dans Il était une fois dans l’ouest (Sergio Leone) ou celle de Michel dans À bout de souffle (Jean-Luc Godard) que l’on dilate à l’échelle du film. Dans cette œuvre, c’est le moment transitoire, mineur, qui devient le cœur du récit.

La mort se joue aussi ailleurs : dans les temps de l’histoire présentés par le récit. Ces temps morts, comme on les appelle. Des temps où l’action se dilate, où le récit n’avance plus vraiment, où la narration se relâche pour laisser place à l’exposition ; ces moments que les monteurs hollywoodiens sont tenus d’envoyer dans la chute. Plutôt que de les marginaliser, Jarmusch les célèbre. Ils rappellent que ces temps sont morts seulement parce qu’un système de représentation dominant les tue.

Finalement, la marginalité dans le cinéma de Jarmusch ce n’est peut-être pas une fin, mais un moyen pour défendre un monde pluriel. Comme le résume merveilleusement bien Juan A. Suárez dans un ouvrage consacré à l’artiste, les films de Jarmusch peuvent être alignés avec un des principaux projets de la culture expérimentale du 20e siècle, soit un projet à la fois esthétique et politique qui consiste à explorer les marges de l’expérience afin d’élargir le champ des représentations et le répertoire disponible des concepts et des sensibilités [1] . En somme, Jim Jarmusch est le témoin critique d’une Amérique pluraliste où le rêve n’est pas le même pour tous.

[1] Juan A. Suárez, Jim Jarmusch, Presse de l’Université de l’Illinois, Urbana et Chicago, 2007, p.5.