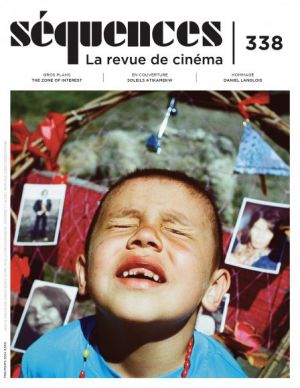

En couverture

L’art du mouvement

11 mai 2012

>> Sylvain Lavallée

Commençons par un euphémisme : Young Adult n’est pas un bon film. Je dirais même : ce n’est pas un film qui mérite qu’on en parle, mais partons de la petitesse pour remonter vers quelque chose de plus grand. Donc, mes attentes n’étaient pas très hautes envers Jason Reitman, qui avait déjà été assez idiot pour nous dire en pleine crise économique que ce n’est pas grave de perdre son emploi parce qu’il y en a toujours un autre qui nous convient mieux nous attendant magiquement là où on n’aurait pas osé chercher, mais cette fois il semble tant vouloir s’écarter des valeurs conservatrices (vivre seul ce n’est pas bien) qu’il prônait dans ses derniers films qu’il finit par tomber dans le plus vil nihilisme. Le jugement est porté dès les premières images, soulignant grassement la vacuité du mode de vie urbain et solitaire de Mavis, à coups de télévision trash, de sexe anonyme, de cheveux arrachés, de névrose évidente et d’amie aux conseils aussi insipides qu’égoïstes. Rien de nouveau pour l’instant, au moins cette fois le personnage est présenté dès l’abord comme une ratée, contrairement à la révélation improbable de George Clooney dans Up in the Air qui, après cinquante ans de célibat, découvrait subitement qu’il aurait mieux fait se marier. Mais dans son dernier opus, le cinéaste ne se contente pas de stigmatiser le célibat urbain, présenté carrément comme une maladie mentale, il s’attaque aussi aux ploucs de la banlieue, tous envieux de la célébrité de Mavis, puisqu’évidemment ils vivent un quotidien d’une insignifiance crasse, comme si Reitman voulait démonter ainsi cette vision stéréotypée du bonheur « simple » des gens « simples ». La vie urbaine est vide, la vie en banlieue ennuyante, en somme nous sommes tous des ratés, et rien de mieux que de rencontrer des plus ratés que soi pour se remonter le moral (ce qui résulte pourtant en un film des plus déprimants, alors je dois être particulièrement raté).

Mavis retourne ainsi en ville après avoir eu une bien piètre révélation : il y a pire que moi, a-t-elle découvert, mais elle n’a toujours pas vu ce qui cloche dans sa propre vie. Elle n’a donc aucune conscience de soi, on lui interdit l’introspection, ce qui ne serait pas si problématique si le cinéaste et la scénariste ne condamnaient pas explicitement son existence : non seulement ce personnage a une vie de merde, en plus elle est trop imbécile pour s’en rendre compte, heureusement que nous nous sommes là pour vous le montrer. Disons que présenter des ratés avec une telle condescendance est pour le moins méprisant. Car Mavis n’est pas la seule à subir la foudre de ses créateurs, ils n’ont aucune considération pour leurs personnages, il suffit de voir comment à la fin on laisse en plan Matt (Patton Oswald), qui restera à mijoter seul dans sa misère. C’est une chose que Mavis le quitte après une nuit de sexe désespéré sans même penser à lui, c’en est une autre que le cinéaste en fasse autant. « Fuck them » dit Mavis en quittant la banlieue, voilà pour l’essentiel ce que dit Reitman à l’humanité. Young Adult est un cas assez rare de personnages immobiles, un film où l’état des choses est le même au début qu’à la fin, le monde est fixé dans sa nullité et rien ne pourrait l’en déloger (j’ai dit nihilisme?) En ce sens, c’est un film beaucoup plus lent que n’importe quelle œuvre contemplative asiatique puisqu’il n’y a ici aucun mouvement, tout est donné dès la première scène et rien n’évoluera au-delà de celle-ci. J’irais jusqu’à dire : voilà une belle négation du cinéma, cet art du mouvement.

Le mouvement, c’est un peu ce que je désignais par l’idée de dialogue dans mes Investigations cinématographiques automnales, le dialogue pourrait être vu comme un mouvement d’un personnage à l’autre ou de la caméra aux personnages, ou encore du film au spectateur. Il ne s’agit pas seulement d’un échange de mots, mais plutôt de toute forme d’interactions et d’influences entre les personnages, la caméra et le spectateur. Ce qui nous mènerait à dire qu’il n’y a pas de dialogue dans Young Adult, les personnages ne s’écoutent pas et, plus important, la caméra les condamne dès l’abord pour cette absence de dialogue qu’elle pratique elle-même (contrairement aux films abordés dans ma rétrospective 2011, qui montraient tous la raréfaction du dialogue dans la société contemporaine, mais en utilisant une caméra qui, elle, dialoguait réellement avec les personnages, les écoutait et leur répliquait). On pourrait remarquer que cela ne correspond à rien, que les individus ont nécessairement une influence sur les autres et qu’ils ont toujours un minimum de capacité introspective, qu’il y a toujours, dans le monde, du mouvement d’une chose aux autres et d’une chose à elle-même, alors il y a quelque chose d’absolument faux et artificiel dans un film inerte comme Young Adult, qui nie non seulement le cinéma mais le monde lui-même.

Pourquoi ne rencontre-t-on pas plus souvent au cinéma de personnages introspectifs, affichant un minimum de conscience de soi? C’est ce que je me demandais récemment en regardant Le Vendeur de Sébastien Pilote, un bon film, sans plus, de loin supérieur à Young Adult, mais qui ne mérite pas le quart des éloges qu’il a reçus. Au départ, j’ai un peu de difficulté à accepter la disproportion énorme entre la (faible) prise de conscience du personnage principal et le drame qu’on lui fait subir pour le secouer, un misérabilisme facile servant de plus à dénoncer de façon assez grossière le Grand Méchant Capitalisme, une thèse trop lourde évacuant par moment le côté humain pourtant bien présent (la relation du vendeur à sa fille, par exemple, est très belle, ce qui fait que le drame fonctionne malgré tout). Spoilers pour ceux qui se préoccupent de ce genre de truc : on pourrait dire que Marcel, le vendeur en question, est en partie responsable de la mort de sa fille puisqu’il lui a demandé d’aller chercher une voiture pour compléter une de ses ventes, mais le lien est très tenu et le même accident routier aurait pu se produire dans d’autres circonstances. Dès lors, on se demande un peu où le film veut en venir, pourquoi il a besoin de passer par un tel drame pour que le personnage comprenne que ses actions ont une influence sur les autres, pourquoi on doit le punir pour qu’il réagisse enfin (et encore, parler de réaction est un peu exagéré, à la fin il ne peut pas se déprendre de ses habitudes et quitter son travail, même si tout le film lui dit que ce serait le chemin à suivre, le Grand Méchant Capitalisme l’a vidé, il n’est plus rien sans cet emploi qui est aussi sa perte). De plus, le film est très insistant dans son fatalisme, avec cette première scène montrant l’accident en question, une structure nous disant que les personnages n’ont aucun pouvoir sur la machine scénaristique du film, qu’ils sont à la merci de forces qu’ils ne contrôlent pas (entendre : le Grand Méchant Capitalisme). Je déteste ce type de structure, commençant avec l’idée d’un drame à venir pour créer une tension que le cinéaste est incapable de mettre en scène autrement. Il y a certes des moyens d’utiliser un prologue aguicheur adéquatement, mais en général cela ne démontre qu’un manque de confiance en son récit, et cela a surtout pour effet de précipiter platement les personnages vers un destin inéluctable. Et dans un film comme Le Vendeur, cela ne fait que systématiser et raidir d’autant plus un propos déjà bien faible.

Marcel est beaucoup moins inconscient que Mavis, il n’a rien d’un zombi, c’est un homme affable, désespérément seul, portant un intérêt réel envers les autres. Ce qu’il perçoit moins, ce sont les conséquences de son emploi, qu’il croit innocent, anodin (on voit déjà poindre la thèse : ce n’est pas de sa faute, dans ces conditions sociales il ne peut pas faire autre chose que travailler). Il y a encore une fois un manque d’introspection, le personnage ne peut pas volontairement réfléchir ses propres actions, il doit subir une pression extérieure et finalement assez artificielle (c’est celle du scénariste). Pourtant, ce qui est intéressant dans le couple individu/communauté, c’est justement de voir comment une volonté ou une nécessité personnelle se confronte à une pression sociale, comment Marcel doit continuer à travailler parce que c’est tout ce qu’il connaît vs comment Marcel sent que ce travail peut être pratiquement dangereux pour les autres dans la situation actuelle, un dilemme qui perd sa force et sa pertinence dès que l’un des deux pôles n’est pas exprimé par le personnage pour se voir plutôt imposer de l’extérieur par le cinéaste. Prenons par exemple la scène où Marcel vend la voiture à François, dans laquelle Pilote utilise une telle force extérieure, le regard de la jeune fille, très insistant et portant un jugement implicite sur Marcel. Encore une fois, pourquoi Marcel lui-même ne peut-il pas porter en lui ce jugement, pourquoi ne peut-il pas se regarder lui-même comme la jeune fille le regarde? La scène pourrait être beaucoup plus tendue s’il s’agissait d’un tête-à-tête entre les deux hommes, chacun pris dans leur drame personnel, sachant tous deux qu’ils ne devraient pas signer ce contrat, mais poursuivant la vente malgré tout, ou plutôt malgré eux. Marcel formule bien quelques doutes à son patron après avoir conclu la vente, mais ils ne sont pas très crédibles justement parce qu’ils ne viennent pas de lui, parce qu’il ne les a jamais exprimés avant ce moment et parce qu’au fond on pourrait se passer de ce dialogue avec son patron en intégrant les doutes à la scène précédente, ce qui nous donnerait une scène riche et complexe, remplie de mouvements, allant d’un personnage à l’autre et des personnages à eux-mêmes, plutôt que deux scènes à sens unique, au mouvement limité.

On me dira alors : mais se faisant, vous modifiez le propos du cinéaste, qui veut présenter un homme victime de son emploi, qui ne réussira pas ou peu à changer malgré ce drame, trop enraciné dans ses habitudes. Marcel doit poursuivre son travail sans en voir les conséquences, c’est nécessaire, alors que le spectateur, au contraire, pressent toujours le drame, c’est la tension du film, ce que nous nous savons et que Marcel ne sait pas, le personnage se dirigeant ainsi inconsciemment vers la mort, alors que le spectateur a envie de lui crier, à l’instar de ses confrères et de sa fille : « Mais Marcel, arrête de travailler, même si t’es tout seul! Tu ne vois pas que quelqu’un va mourir? » Mais le spectateur, Marcel et les autres personnages sont impuissants, rien ne peut arrêter la marche implacable du Grand Méchant Capitalisme, l’usine ferme ses portes et la mort se pointe (vous voyez la coïncidence?) À quoi je répliquerais : mais c’est exactement le fond de mon reproche, car si Le Vendeur ne présente qu’un homme incapable d’exercer adéquatement sa bienfaisance sincère et naturelle dans une société gangrénée par ce Grand Méchant Capitalisme, il déresponsabilise son personnage tout en présentant une thèse des plus manichéennes, franchement idiote. Et pour éviter un tel propos réducteur, il faudrait plus de mouvement, un personnage pouvant regarder en lui afin de casser la trajectoire dirigée du film; ainsi, si Young Adult présentait un monde solide, inébranlable, Le Vendeur peut être vu comme une route à sens unique, où il y a du mouvement, mais de façon limité, ou plutôt délimité.

Essentiellement, c’est un problème de scénarisation, une traduction de ce qui tient de la vie intérieure d’un personnage en des éléments extérieurs, une manière d’expliciter l’invisible se faisant au détriment de la complexité psychologique (on m’expliquera d’ailleurs la prétendue subtilité de ce film, tant vantée par la critique québécoise, alors qu’il est rempli de répétitions inutiles et de scènes insistantes). Dans le cas du Vendeur, cela mène à bien d’autres problèmes, ces scènes à sens unique font que Pilote contredit constamment par sa démarche ce qu’il prétend réfléchir dans son film, notamment parce que le récit ne se détache pas assez de Marcel, les autres personnages étant toujours subordonnés à la progression dramatique du personnage principal. Aucun personnage n’existe en dehors de sa fonction narrative : quand Marcel s’arrête dans une station-service, le propriétaire n’existe pas pour lui-même, il est là pour dire à Marcel de prendre sa retraite. Même chose pour le prêtre, même chose pour sa fille, même si leur relation est plus complexe, même chose pour François Paradis, dont le drame, peu important au fond, ne sert qu’à marquer les étapes de l’évolution de Marcel. Même chose dans la mise en scène aussi, tout entière concentrée sur Gilbert Sicotte, au point de négliger les autres acteurs : quand la caméra s’arrête sur des visages de travailleurs par exemple, ils expriment une émotion évidente (colère, peine, désespoir), et ne dépassent jamais ce statut fonctionnel, même la fermeture de l’usine représente moins une menace pour la communauté que pour l’emploi de Marcel puisqu’en établissant un lien entre la mort de sa famille et la fermeture de l’usine, le film se replie sur le drame individuel au détriment de la dimension sociale. Ou durant une scène de fête, il y a un plan fixe assez long sur un chanteur, pour la première fois nous avons l’impression que la caméra s’intéresse à quelqu’un d’autre que Sicotte, mais non, il n’en est rien, le contrechamp nous montre Marcel regardant le chanteur, la caméra s’était substituée à son regard, ce n’était donc pas le chanteur que nous voyions, mais le chanteur tel que vu par Marcel. D’ailleurs, les autres n’apparaissent à l’écran que si Marcel est là aussi, c’est Marcel qui leur donne le droit d’exister, toute la communauté ne semble tourner qu’autour de lui, elle n’existe pas en dehors de sa fonction narrative. On se dit alors : Marcel peut bien être aveugle aux autres, il semble bien que le réalisateur en fasse autant.

Il n’y a aucune trace de la condescendance et du mépris de Young Adult dans Le Vendeur, et malgré ce propos trop réducteur et cette démarche trop artificielle, Pilote semble au moins sincère dans son désir de mettre en scène les hommes d’une communauté. Ce qu’il manque dans son film, c’est exactement ce qui fait la grandeur de celui de Jeff Nichols, le merveilleux Take Shelter : un personnage conscient de ses actes, une image centrale qui ouvre l’interprétation au lieu de la refermer sur une thèse précise, et une manière de filmer les hommes, aussi secondaires soient-ils, au-delà de leur rôle dans la narration. La critique s’est empressée de souligner les éléments allégoriques du film, y voyant, à juste titre, une illustration de la paranoïa américaine, d’un violent besoin de sécurité devant une menace incertaine, mais cette lecture me semble assez limitée; plus simplement, il s’agit de l’histoire d’un homme avec une conviction personnelle qu’il ne peut réconcilier avec ce que la communauté attend de lui. Spoilers à nouveau : c’est pourquoi il est important que Curtis (Michael Sannon, puissant comme toujours) ait raison, le film ne pouvait pas se terminer sur un diagnostic de folie, qui aurait effacé tout le dilemme du personnage en le déresponsabilisant (comme le Grand Méchant Capitalisme de Pilote), ni sur une ambiguïté qui aurait ouvert sur des interrogations déplaçant l’intérêt du film vers des considérations inutiles. Ce qui est fort, chez Curtis, c’est justement qu’il est conscient de sa possible folie, qu’il poursuit la construction de son abri tout en consultant un psychologue, qu’il pose ses gestes « déments » tout en étant conscient de leurs conséquences sur sa famille. Comme dans Le Vendeur, les personnages sont face à un Destin incontournable, dans les deux cas une Nature qui les dépasse, qui provoque la mort de la famille de Marcel et qui menace l’humanité entière selon Curtis. Dans les deux cas, la Nature n’est pas représentée pour elle-même, elle signifie la perte, le danger qui guette les personnages au quotidien. L’hostilité de la Nature du Vendeur est celle du Grand Méchant Capitalisme ayant fermé une usine de la région, c’est la fragilité de l’économie de cette petite communauté à la merci d’une Entreprise, alors que celle de Take Shelter est la peur de tout perdre, comme si en un instant notre quotidien, la vie familiale, peut s’effondrer, comme si ces grands espaces de l’Ouest que l’Amérique a conquis pour se bâtir se retournaient maintenant contre elle. Voilà aussi la grande différence entre les deux films, au-delà du personnage principal, le danger de Take Shelter n’est pas uniquement celui du capitalisme (bien qu’il soit là aussi), il peut aussi provenir de soi-même ou des autres, ce qui rend la dynamique individu/communauté beaucoup plus complexe (et voilà aussi ce qui déçoit autant dans Le Vendeur : la Nature, la neige, y est si bien filmée, qu’il est navrant que son rôle soit réduit à une métaphore aussi plate).

Curtis a des visions dès le début du film, mais son comportement ne devient réellement inquiétant qu’après une discussion avec un collègue de travail qui lui dit quelque chose comme ça : « Tu es chanceux, tu as une belle femme, une fille, une bonne vie », un compliment avec une pointe d’envie qui précipite Curtis dans le doute, comme si en réalisant qu’il possédait tout, il pouvait aussi tout perdre, ou comme si en lui disant qu’il est un bon père, Curtis tentait de devenir ce bon père que l’on voit en lui mais qu’il n’est pas vraiment, et qu’il deviendra effectivement. Et c’est justement en allant au bout de lui-même, en s’enfonçant dans un comportement apparemment délirant, en suivant une conviction personnelle qu’il ne peut rationnellement expliquer, qu’il se transformera et deviendra ce bon père, réunissant sa famille sur cette plage de fin du monde (dans cette dernière scène, l’harmonie familiale retrouvée est plus importante que la tempête à l’horizon). La dynamique est alors beaucoup plus complexe que chez Pilote : la menace n’est plus simplement extérieure, elle est plutôt indéterminée, elle vient du comportement de Curtis et/ou d’une Nature hors contrôle et/ou d’une société où rien ni personne n’est en sécurité et/ou des attentes des autres et de la pression de la réussite sociale, etc. De même, Curtis est à la fois un bon père et un mauvais père, à la fois un véritable prophète (il a bien prédit la tempête) et un aveugle (elle le surprend alors qu’il ne l’attend plus), on ne peut pas diviser son comportement en phases distinctes, comme on peut diviser la scène de la vente dans Le Vendeur (Marcel vend/Marcel doute). De même aussi pour le portrait de la famille, à tout point de vue une cellule familiale : à la fois un organisme vivant qui est au fondement de la structure sociale, qui assure l’existence de cet être vivant qu’est la société, qui est donc nécessaire à la vie (et les relations entre ces pôles, la cellule, les autres cellules et l’être dont elles font ensemble partie, sont multiples et complexes, fondées sur le mouvement); à la fois aussi une prison, un emprisonnement qui peut être aussi bien source d’aliénation, là d’où provient la folie, qu’un rempart pour se protéger du monde extérieur. Et cette interprétation, ou plutôt cette multiplicité de pistes de lecture ne sont possibles que si Curtis est conscient de sa possible folie : à partir du moment qu’il est fou sans le savoir, il ne reste plus que le portrait banal des effets d’une maladie mentale sur une famille. C’est dans le doute, l’hésitation du personnage, qu’une brèche s’ouvre pour laisser entrer le mouvement.

Pas de scène à sens unique ici, ou de personnages simplement fonctionnels, le mouvement est constant et le dialogue réel, Take Shelter est l’antithèse d’un film inerte comme Young Adult, et il offre une vision beaucoup plus large et complexe de l’homme que le récit programmé et refermé sur lui-même du Vendeur. Ce n’est pas simplement une différence de philosophie, entre un film déterministe et un film prônant le libre arbitre, et ce n’est pas non plus une question de mes affinités personnelles avec l’une ou l’autre de ces perspectives. Avant tout, c’est la différence entre un film à thèse, où le message est pesé dans chaque plan, enfermant le tout dans une trajectoire fixe et réglée à l’avance par un auteur surpuissant, déterministe oui, mais pas pour les personnages, plutôt pour le spectateur qui ne peut que suivre les indications du cinéaste, et un film ouvert, non pas « ambigu » comme peut l’être le dernier plan d’Inception par exemple, au contraire Take Shelter est un film très simple, au récit linéaire limpide ancré dans des gestes quotidiens, j’écris plutôt « ouvert » pour désigner une œuvre dont chaque plan nous renvoie à un réseau de sens immense, les images résonnant les unes avec les autres sans s’épuiser, je parle donc d’une œuvre secouée par du mouvement continu, liquide, que l’on ne peut pas facilement appréhender puisqu’il nous filera toujours un peu entre les doigts. Et, pour être bête, on pourrait dire, finalement, que c’est toute la différence entre un simple film et du vrai cinéma.