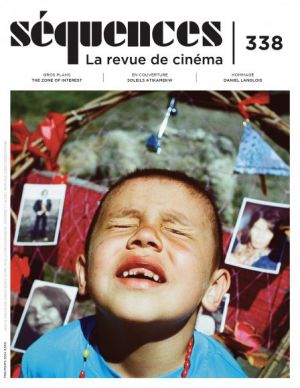

En couverture

Et la vie continue…

6 mai 2011

>> Sylvain Lavallée

Je le disais la semaine dernière, et ça vaut le coup de le répéter encore, The Wire est la meilleure narration filmée de ce nouveau millénaire. Sa grande force, ce qui la distingue des autres séries télé, c’est son refus d’à peu près toutes les techniques déployées par la télévision jusque-là pour convaincre son auditoire qu’elle pouvait être prise au sérieux. Rien d’ostentatoire ici, l’image est tout ce qu’il y a de plus neutre, ne s’encombrant jamais de ralentis, de faux raccords voyants, de montage ultra rapide, de filtres de couleur ou de déformation quelconque, le scénario restant lui aussi parfaitement linéaire, évitant les flash-back, les hallucinations, les rêves ou toute autre structure conceptuelle cachant mal en général leur fonction explicative. Quant à moi, on ne saurait assez vanter cette linéarité alors que pullulent aujourd’hui tous ces trucs de petit-malin servant immanquablement à expliquer ce que le scénariste n’a pas réussi à faire passer de façon plus simple ou plus subtile. Mon personnage est obsédé par le passé? Alors bombardons-le de visions fantomatiques et de flash-back, comme ça on dira que c’est intelligent (car ces trucs de petit-malin sont fort efficaces, ils aveuglent facilement la critique). Exemple le plus récent de cette méthode désolante : 19-2, apparemment l’une des meilleures séries télé québécoises, ce qui en dit long sur la qualité de nos productions locales (ou sur les critiques, c’est selon). Changement au programme annoncé la semaine dernière donc, comme je viens de terminer l’écoute de 19-2 et que j’ai vu The Wire il y a quelques années, je préfère aborder ce qui m’est encore frais en tête. De toute façon, les deux séries se comparent particulièrement bien, car au-delà du fait qu’elles mettent en scène toutes les deux des policiers, 19-2 échoue très exactement là où The Wire excelle.

Croyez-moi, j’ai essayé d’aimer 19-2 (on me l’a tant vanté), j’ai presque réussi parfois, de brefs moments interrompus immanquablement par quelqu’un (le réalisateur, le monteur et/ou le scénariste) ne sachant ni respecter des acteurs (ceux qui savent jouer, l’interprétation est pour le moins inégale), ni des spectateurs. La série commence par une scène-choc (il le faut bien, pour nous accrocher), un traumatisme qui hantera tous les épisodes, Nicolaï Berrof (Réal Bossé) voyant, par sa faute, son partenaire policier recevoir une balle en pleine tête. On imagine sans peine la culpabilité que Berrof peut ressentir suite à un tel événement et il se trouve, de plus, que Réal Bossé est un excellent acteur capable de faire sentir, sans avoir à le dire, le poids d’une telle situation, mais les créateurs de la série ne semblent pas d’accord avec moi, peut-être parce que les gestes posés ensuite par Berrof ne sont pas assez éloquents pour eux (c’est eux qui les ont écrits pourtant), peut-être parce qu’ils ne sont pas convaincus du jeu de Bossé, je ne sais pas, en tout cas ils ont cru bon utiliser aussi d’innombrables flash-back nous ramenant constamment à cette scène initiale, au cas où nous l’aurions oublié – mais ce n’est pas encore assez, des flash-back à toutes les minutes (à peine une exagération) ne suffisent apparemment pas à bien nous faire sentir cette culpabilité obsédante, il faut aussi faire surgir des visions de cet ex-partenaire, parfois pour discuter avec lui, afin que Berrof nous explique, verbalement cette fois, ce qui lui passe par la tête, des visions et des flashes qui viennent donc toujours interrompre le jeu de l’acteur en lui imposant une interprétation réductrice : en nous remontrant encore et toujours la même scène, il ne nous est pas permis de croire que le personnage puisse être habité par autre chose que cet événement, il est entièrement déterminé par celui-ci, et alors que Bossé nous présente un jeu plein, alors qu’il tente d’interpréter un homme bien vivant, le montage, lui, se bat contre l’acteur afin d’être certain qu’on ne puisse pas y voir autre chose qu’une caricature unidimensionnelle.

Le personnage de Benoît Chartier (Claude Legault) a le droit lui aussi à ses flash-back exposant sa relation avec son père alcoolique, comme s’il n’y avait, dans tout son passé, qu’un seul élément déterminant sa conduite présente, une relation paternelle qu’on nous rappellera, évidemment, à chaque fois que Chartier sera confronté à une situation problématique d’alcoolisme (c’est-à-dire souvent). Tous les personnages de 19-2 sont ainsi animés par leur démon intérieur, leur psychologie est entièrement ancrée dans un seul événement, une seule dimension de leur personnalité, ce qui devient vite lassant. Les scènes qui auraient pu être fortes sont systématiquement ruinées par l’utilisation de ces flash-back et de ces visions réduisant et sur-expliquant le drame, ce qui est d’autant plus agaçant qu’aucun personnage ne s’élève au-delà de ce que l’on a compris de lui dès les premiers instants – et qu’est-ce qu’il y a de plus navrant que des caricatures sur-expliquées, comme si on essayait de nous faire croire qu’elles étaient autre chose que des caricatures? Toutes ces manigances de scénariste et de monteur ne servent qu’à dépêtrer des scénaristes qui n’ont jamais entendu parler des notions de « sous-entendu » ou d’« implicite », qui se croient obliger de tout exposer (et particulièrement tout ce qui ne devrait pas l’être), cherchant des moyens « audacieux », « intelligents » et « modernes » de faire passer ces inutiles explications. Le récit de 19-2 n’est pourtant pas si mauvais, plusieurs scènes méritent le sauvetage (en général, les moments où les policiers sont affairés à des tâches plus inusuelles, loin de leurs préoccupations personnelles, des éléments de leur travail que l’on n’a pas l’habitude de voir mais qui font certainement partie de leur quotidien), et il ressortirait immensément supérieur s’il était dépouillé de toutes ces manigances qui sont supposées faire confiance à l’intelligence du spectateur, mais qui en réalité la nie complètement.

On a souvent reproché à la télévision d’être trop bavarde, de négliger l’image au profit des mots (ce que l’on entend généralement par « télévisuel »), et bien que le langage visuel de la série télévisée a énormément évolué ces dernières années, la prépondérance du mot demeure la norme, l’image lui reste subordonnée dans la grande majorité des cas. Dans 19-2, pourtant, le problème ne provient pas, en général, de dialogues trop frontaux ou explicatifs, ce n’est quand même pas du Fabienne Larouche, cette fois c’est donc bien l’image qui s’exprime, les flash-back nous présentant des actions plus que des discussions, mais c’est une image à sens unique qui referme le discours, un repliement d’autant plus dommage qu’il nie la forme de la série télé, appelant à l’ouverture par sa structure sérielle, chaque épisode d’une série se contenant en soi tout en suggérant autre chose.

La méthode la plus simple, et la moins intéressante, de travailler cette ouverture, c’est le fameux cliffhanger, cette dernière scène qui laisse gravement irrésolue une trame narrative ou qui en ouvre subitement une nouvelle pour nous offrir un aperçu de ce qui se déroulera dans le prochain épisode. La finale de 19-2 fonctionne ainsi, la dernière scène ouvrant une nouvelle trame narrative, question de persuader Radio-Canada de financer une deuxième saison. Mais le cliffhanger est par nature artificiel, c’est un truc usé de petit-malin (pas si malin que ça en fait) qui sait bien que son scénario n’est pas suffisamment fort pour garder l’intérêt jusqu’à la semaine ou l’année prochaine, alors il aguiche le spectateur avec la promesse d’un revirement dramatique. Le cliffhanger sur lequel se termine 19-2 est cohérent, ça ne sort pas de nulle part, mais ça n’apporte absolument rien à la première saison, c’est une scène de la probable deuxième saison que l’on greffe inutilement, pour laisser le suspens ouvert il faut croire, ce qui est d’autant plus inutile que ce dernier épisode n’apportait aucune résolution claire aux problèmes personnels des personnages, ce qui constitue déjà une forme d’ouverture, bien plus pertinente de surcroît (et les autres épisodes se passaient bien d’une telle facilité). D’ailleurs, les séries américaines ont depuis longtemps abandonné le cliffhanger et utilisent plus volontiers cette irrésolution des conflits pour garder l’intérêt de semaine en semaine.

La série télé diffère du cinéma essentiellement de par cette structure épisodique : un film est un tout achevé, alors que les séries sont par nature inachevées, une incomplétude qui, quant à moi, constitue une qualité plus qu’un défaut, une ressource, toutefois, aux potentialités rarement soulevées. Une série peut mourir à tout moment, elle peut s’éteindre artificiellement, faute de financement, alors qu’un film qui manque de budget ne s’arrête pas brusquement lorsque les fonds s’épuisent. 19-2 est une série incomplète, il y a une promesse de deuxième saison, alors ma critique s’adresse à une œuvre encore en mouvement, qui pourrait encore se rattraper. En ce sens, la comparaison avec The Wire n’est pas juste puisque la série de David Simon, elle, est bel et bien achevée, et cette fin a été décidée par les scénaristes et non par un incident extérieur à la création. Dans cet inachèvement intrinsèque au format sériel, dans cette structure fondée sur la répétition, il y a une possibilité assez rarement utilisée, celle de laisser respirer le scénario, d’éviter les arcs narratifs trop précis et minutés, de relativiser le drame en montrant que la vie ne s’arrête pas là, qu’il y autre chose que ce qu’il y a à l’écran. L’un des problèmes les plus fréquents dans les scénarios du grand écran (peu importe qu’ils soient hollywoodiens ou autres), c’est qu’ils contiennent un monde qui commence et s’achève dans l’œuvre, qui n’arrive pas à déborder de la pellicule et à prendre sa place dans le réel, ce que le format épisodique devrait pouvoir éviter par sa formule du « la suite même heure même poste », et par cette façon qu’à le spectateur de porter la série en lui sur une longue période de temps. En général, malheureusement, il n’en est rien, les univers narratifs sont encore plus artificiels et réducteurs à la télévision qu’au cinéma.

Cette idée de « la vie continue » est très exactement ce que David Simon est si apte à rendre, dans The Wire comme dans Treme. Dès le départ, ces deux séries nous projettent dans leurs univers et personne ne prend la peine de nous serrer la pince pour nous faire les présentations, on se sent comme s’il nous manquait une avant-première saison (dans The Wire particulièrement) : pourquoi tous ces gens se connaissent, c’est quoi leurs relations, mais à quoi font-ils référence, pourquoi personne ne me l’explique? Dans les deux cas, il faut s’habituer en plus à un nouveau langage, au patois local. Dans 19-2, au contraire, on utilise le truc le plus vieux du monde pour nous présenter le poste de police : une nouvelle recrue, Chartier, qui peut ainsi découvrir avec nous le microcosme de la série. Nous ne comprenons pas ce qui lie tel personnage à un autre? Pas de problème, Chartier est là pour poser les questions qui nous assaillent, il nous aidera à comprendre.

Introduire le spectateur dans une œuvre narrative est une opération extrêmement délicate, il est assez rare de voir des expositions réussies, réussissant à présenter naturellement les éléments nécessaires à la compréhension du récit. La première saison de The Wire, d’ailleurs, n’est pas exempte de cliché dans sa façon d’introduire certains personnages, mais on a au moins l’impression qu’ils existaient avant d’apparaître sur l’écran (dans 19-2, s’il n’y avait pas de flash-back, il serait impossible de croire que ces personnages existaient avant la première scène du premier épisode, mais ces flash-back réduisent le passé à un seul élément, alors ça ne nous aide pas vraiment à rendre ces personnages plus consistants). Cette première saison de The Wire présente des policiers tentant de démanteler un réseau de drogue, le récit s’attardant avec la même attention aux flics et aux voyous, un montage en parallèle entre la famille policière et la famille criminelle révélant des hiérarchies similaires des deux côtés, une structure qui a déjà été travaillée maintes fois au cinéma. Même si c’est réussi, il n’y a là rien de particulièrement neuf, ni dans le propos, ni dans le regard, et je n’aurais pas crié au chef-d’œuvre après une seule saison, il faut attendre la troisième, et surtout la quatrième, pour apercevoir enfin l’ampleur du récit, car ce n’est qu’à ce moment que l’on commence à comprendre que Simon vise beaucoup plus large que ce simple parallélisme, alors qu’il introduit la dimension gouvernementale dans son récit, puis le système d’éducation à la quatrième saison et les médias dans la dernière.

Simon s’attarde beaucoup à la hiérarchie de toutes ces institutions, travaillant le thème le plus américain qui soit, celui de l’individu cherchant à s’exprimer dans ces institutions afin de servir la communauté, les héros révélant ce qui est pourri dans la législation officielle de cette communauté et devant agir ainsi en leurs noms propres, en bons cow-boys, pour rétablir l’ordre. Mais à chaque institution qu’il ajoute à sa narration, ce thème se complexifie davantage et il devient impossible d’opposer aussi nettement l’individu et la communauté, ce qui est pourri et ce qui ne l’est pas, si le problème provient d’individus qui profitent d’un système ou d’un système qui avilit les individus, etc. Et malgré cette insistance sur les hiérarchies écrasantes, la série évite miraculeusement tout déterminisme : en remontant toujours plus haut, de la rue jusqu’au gouvernement, en montrant l’interaction entre toutes ces institutions sociales, Simon ne fait pas que rejeter platement la responsabilité sur cette structure imposante, il montre plutôt comment l’individu persiste à travers les défaillances de celle-ci. À ce sujet, il faut lire cette analyse mastoc de la série : « I would say, in fact, that the show’s leitmotif is not foreclosure but continuity, reproduction both social and otherwise. The show is tremendously sensitive to the ways that macro-level institutions and social structures reproduce themselves even while paying careful attention to the compromised agency that is possible in the micro-level social spaces in which individual human beings actually live. If the show dramatizes the ways institutions fail, in other words, and if it focuses on the internal contradictions and crisis-inducing problems that beset late capitalist US – and it certainly does do these things – it also displays a very nuanced interest in how both people and institutions instrumentalize these failures, how crisis becomes a mode of continuing existence, and how people survive and construct new structures out of the ruins of the old. »

La continuité, effectivement, c’est ce qui caractérise le mieux The Wire et Treme, une continuité qui serait impossible de rendre aussi efficacement dans le cadre d’un long métrage traditionnel. Il faut ce découpage par épisode, par chapitre, l’utilisation de cette structure répétitive, cyclique, pour que ce sentiment s’installe aussi fortement; à mon sens, il s’agit de l’utilisation la plus puissante de ce format épisodique propre à la télévision. Et à quelque part, c’est ce qui manque à 19-2, alors qu’il n’y a toujours, dans cette série, qu’une seule explication aux gestes posés, le regard y est extrêmement mince, et le scénario se recroqueville sur son drame au point de l’étouffer.