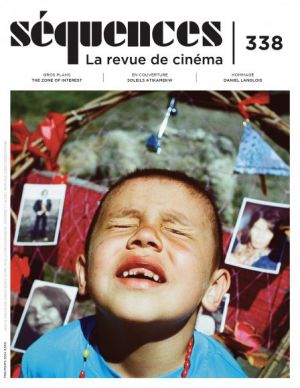

En couverture

Berlinale 2011

17 février 2011

Présente au Festival de Berlin, notre correspondante en Allemagne Anne-Christine Loranger nous fait part de quelques-uns de ses coups de cœur, question de nous donner l’eau à la bouche, en attendant que l’un ou l’autre des festivals montréalais (ou un distributeur) ajoute ces films à leur programmation.

EL PREMIO (Le Prix) | de Paula Markovitch | Mexique / Pologne / France 2011 | Compétition officielle

Comment négocie-t-on le secret à huit ans? Pour Ceci, petite Argentine, le secret de ses origines est d’abord un jeu. Elle va à l’école, elle s’amuse avec sa copine, elle ‘fait semblant’. Semblant que ses parents sont des gens normaux, et non des intellectuels qui se cachent de la dictature. Semblant que son père vend des rideaux à Buenos Aires et non qu’il a été pris par les soldats. Semblant que sa mère est une maman normale et non une jeune femme courageuse qui vit dans l’angoisse. Semblant que sa vie dans une maison abandonnée, sans chauffage, au bord d’une immense plage déserte, est banale. C’est drôle, d’abord d’envelopper des livres dans du pastique et de les enterrer dans le sable! Les livres, on peut aussi les abandonner partout, dans la mer, sur les dunes désertes… Puis, alors qu’elle apprend que l’armée de la dictature a tué sa cousine, vient pour Ceci le temps de la peur. Les soldats débarquent à l’école pour présenter un concours de composition sur l’armée. Ceci va se confier aux pages sans savoir qu’elle met la vie de sa famille en danger…

Premier long métrage de l’écrivaine et scénariste argentine Paula Markovitch (Lake Tahoe), laquelle s’est inspirée de sa propre enfance, El Premio est un bijou de métaphores visuelles. La caméra subtile du polonais Wojcieh Staron, qui suit les enfants de près et de loin dans tous leurs jeux, capte des moments d’enfance d’une vérité rare. Les jeux de brumes et de lumière sur des dunes dévorées d’un vent qu’on sent humide et froid, nous imprègnent de solitude, mais aussi de poésie. Le film est superbement porté par le jeu de la jeune Paula Galinelli Hertzog, qui livre une performance étonnante de vérité, comme d’ailleurs tous les enfants, finement dirigés. Paula Markovitch ne cherche ici ni à témoigner ni à accuser. Elle montre, simplement. Elle montre la vie dans ce qu’elle a de grand et de réduit, mais surtout de fragile… Petits êtres, petits problèmes, dit-on. Quand on parle d’enfance baignant dans des régimes totalitaires, ce n’est pas toujours le cas…

MARGIN CALL | de J.C. Chandor | États-Unis 2011 | Compétition officielle

Les mots de l’expression ‘crise financière mondiale’ ont été si galvaudés qu’on oublie que ladite crise a débuté sur l’étage, le bureau et l’ordinateur de quelqu’un. Quand Peter Sullivan (Zachary Quinto), jeune et brillant analyste financier d’une grande banque d’investissements de Wall Street, reçoit des mains d’Eric Dale (Stanley Tucci), son patron nouvellement congédié, une clé USB contenant une projection des pertes de la compagnie, un processus s’enclenche qui va ameuter toute la haute direction de l’entreprise et projeter le jeune homme au sein de décisions qui affecteront l’ensemble de la planète. Pendant 24 heures, Peter sera le témoin d’une confrontation entre ses deux patrons John Tuld (Jeremy Irons) et Sam Rogers (Kevin Spacey), le premier bien déterminé à se débarrasser de toutes les actions ‘toxiques’ et sauver ce qui peut l’être de l’entreprise, et le second catastrophé à l’idée de demander à ses courtiers de saborder leurs carrières, (ainsi que l’ensemble des entreprises de Wall Street) en déclenchant une crise financière.

Le jeune réalisateur J.C. Chandor a grandi dans le milieu de la finance, son père ayant travaillé pendant des décennies pour la défunte Meryll Lynch. D’un sujet aride à l’extrême, il a créé une histoire profondément humaine menée par une galerie de personnages qui suent le vrai et portée d’excellents interprètes. Chandor a choisi, sagement, d’éviter les clichés des requins de la finance dépourvus de scrupules, pour nous en montrer des facettes plus complexes. Il en profite pour critiquer le système dans son ensemble. Si les banquiers sont coupables d’avidité, la société nord-américaine, goinfrée de fric et de confort, l’est aussi. ‘Regarde bien’ affirme à Peter son patron le financier Will Emerson (Paul Bettany), ‘si on s’en sort, ils vont tous nous féliciter en nous disant qu’on est les meilleurs’.

Avec son carnaval de vedettes, Margin Call n’a rien du film indépendant typique. C’en est pourtant un, qui mêle la finesse de dialogues éloquents sans être verbeux à une direction irréprochable et à une cinématographie brillante. Des paillettes, cela oui, mais surtout du talent.

BARZAKH | de Mantas Kvedaravicius | Tchétchénie 2011 | Panorama documentaire

Une image floue, comme perçue à travers une paroi liquide, celle d’une vieille femme qui prie tout en s’éloignant. Elle prie pour le retour de son fils, Eil. Disparu depuis des années, Eil est dans le Barzakh, lieu qui selon une vieille légende soufie, se trouve entre la vie et la mort. On n’est plus vivant dans le Barzakh mais on n’est pas mort non plus. Si le Barzakh est un royaume que l’on peut accéder par le biais du rêve, on en revient rarement.

En Tchéchénie, quand un homme est emmené devant témoin par des fonctionnaires de l’État, personne n’est mesure d’apprendre où il se trouve. Il est peu de famille tchéchène qui ne compte au moins un disparu. Dans ce pays dévasté par la guerre, les mosquées côtoient les prisons et les salles de torture. Incapables de faire leur deuil faute d’information, les parents, les époux, les enfants désespérés d’attendre et d’écrire à l’État des demandes qui restent lettre morte, se tournent vers les voyantes pour obtenir des nouvelles. Au fil du temps, les souvenirs s’effacent et on ne sait plus, où s’arrête le rêve, où commencent les faits. Certains, parfois, reviennent du Barzakh, la mémoire et le corps mutilés de cruautés inutiles. Ils ont perdu une oreille ou un œil, si ce n’est un membre. Ou un ami. L’injustice du traitement infligé à ces personnes par l’État, le déni de leur douleur, de leur besoin de savoir, de la reconnaissance des tortures qui leur ont été infligées, rend les regards, les soupirs et les silences captés par l’excellente cinématographie, d’autant plus marquants. Symbolisé par des nuages de boue soulevés au milieu d’eaux profondes, le purgatoire tchéchène nous apparaît dans tout ce qu’il a d’accablant.

Le jeune réalisateur lithuanien Mantas Kvedaravicius, dont c’est le premier moyen métrage, effectue présentement à Cambridge son doctorat sur l’affect de la douleur, en plus de pratiquer l’archéologie sous-marine. Il combine dans Barzakh ces deux champs d’occupation pour nous offrir un film poignant, profond, chargé. Kvedaravicius n’accuse pas, il témoigne. Mais un témoignage si bellement chargé a force de frappe.