Articles récents

Thelma

23 novembre 2017

Semaine du 24 au 30 novembre 2017

RÉSUMÉ SUCCINCT

À l’université d’Oslo où elle étudie, Thelma commence à souffrir d’attaques d’épilepsie. Bouleversée à la fois par sa maladie nerveuse et la découverte de son homosexualité, elle retourne dans son village natal et sollicite le soutien de ses parents, des gens très dévots.

CRITIQUE

| Primeur |

ÉLIE CASTIEL

★★★

LES SILENCES DE L’ÂME

De Joachim Trier, le premier film qui nous vient à l’esprit est sans aucun doute l’innovateur et vachement intelligent Oslo, 31 août (Oslo, 31. august / 2011). Six ans plus tard, il opte pour le film psycho-analytico-fantastique en l’imprégnant d’un discours intellectuel sur l’existence. La relation lesbienne n’est guère gratuite, mais au contraire, suggère une sorte d’ouverture au monde réaliste, une reconnaissance des nouvelles cultures occidentales ancrées sur la liberté, la parité et quelque chose qui a à voir avec la dignité individuelle et le respect de l’autre.

Ces éléments ne sont pas nécessairement illustrés dans le film, mais se devinent, se sentent, d’autant plus que le film est destiné à un spectateur cinéphile qui, de sucroît, possède assez d’intelligence pour lire entre les lignes.

Subtilement équivoque!

Oui, en effet, la trame initiatique est évidente, mais ici, elle prend possession du cinéma pour aller partout et nulle part. Car les intentions et les comportements des personnages se passent dans le silence de l’âme, endroit indicible de notre être, mais si suggestif et motivant. C’est vrai aussi dans l’architecture des lieux, des endroits grandeur nature (université, bibliothèque), véritables mecques du savoir, de véritables témoins de la fiction, mais où, paradoxalement, l’esprit peut parfois (cinématographiquement) prendre des formes inquiétantes, souvent tournés en contre-plongées ou subtilement à vols d’oiseau.

La mise en scène, clinique, froide, presque morbide, s’acclimate parfaitement bien à une certaine cinématographie européenne venant du froid, mais si chère à nos instincts cinéphiles, d’où sont d’ailleurs sortis des cinéastes de la veine de Lars von Trier (oui, apparemment Joachim aurait des liens de parenté avec lui), mariant subtilement (ou pas) cinéma d’auteur et fiction traditionnelle en les juxtaposant judicieusement.

La mise en scène, clinique, froide, presque morbide, s’acclimate

parfaitement bien à une certaine cinématographie européenne

venant du froid, mais si chère à nos instincts cinéphiles…

Mais Thelma, c’est aussi un film sur les sensations qu’on peut éprouver après un premier regard, quel que soient le sexe. L’œil, dans ce sens, et semble dire Trier, est un tyran intransigeant, un mur infranchissable sans lois, ni codes moraux. Tout compte fait, son film est un essai freudien où la psychanalyse tient lieu de guide. Les comédiens, tous brillants, survivent magnifiquement bien à cette épreuve hors du temps. Subtilement équivoque!

Le film, par ailleurs distribué ici officiellement et interdit aux moins de 13 ans, sort dans la section « Évènements cinéma », dans une salle du Quartier Latin destinée uniquements aux Évènements, ce qui explique aussi qu’il n’y a pas eu de projection de presse. Raison : ? Point d’interrogation qui nous pousse à nous interroger sur l’état un tant soit peu chaotique de la distribution au Québec, c’est-à-dire, majoritairement à Montréal.

Sortie : vendredi 24 novembre 2017

V.o. : norvégien ; s.-t.a.

Thelma

Genre : Drame fantastique – Origine : Norvège / France / Allemagne / Suède – Année : 2017 – Durée : 1 h 56 – Réal. : Joachim Trier – Dist. : Films Eye Steel Inc.

Horaires/Info.

@ Cineplex

Classement

Interdit aux moins de 13 ans

MISE AUX POINTS

★★★★★ Exceptionnel. ★★★★ Très Bon. ★★★ Bon. ★★ Moyen. ★ Mauvais. ½ [Entre-deux-cotes] – LES COTES REFLÈTENT UNIQUEMENT L’AVIS DES SIGNATAIRES.

![]()

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Semaine du 24 au 30 novembre 2017

RÉSUMÉ SUCCINCT

Ebbing, Missouri. Devant les insuccès de l’enquête policière sur le meurtre de sa fille, Mildred Hayes décide, neuf mois après la terrible tragédie, de passer à l’action pour faire bouger les choses

CRITIQUE

| Primeur |

CHARLES-HENRI RAMOND

★★★ ½

COLÈRE À L’AFFICHE

Dès les premiers instants, Martin McDonagh installe une atmosphère qui nous rappelle les frères Cohen, dont le réalisateur de In Bruges se débarrasse cependant assez vite et fort adroitement. En alliant cinéma de genre et critique sociale, McDonagh parvient à mettre sur pieds un polar percutant et original, qui, même s’il est moins déjanté que Seven Psychopaths, déploie quand même une bonne dose d’humour pince-sans-rire. Toutefois, au détour d’un scénario riche en rebondissements, on relève une étude beaucoup plus sombre de l’état dans lequel se retrouve l’Amérique d’aujourd’hui. Les rapports humains sont marqués de problèmes intergénérationnels, les élites locales sont corrompues, et le racisme ordinaire se teinte encore de cette Amérique qui n’en finit plus de trimballer ses démons. Des sujets déjà vus, bien sûr, mais que McDonagh sait utiliser avec dextérité.

Jusqu’à la toute dernière minute, Three

Billboards Outside Ebbing, Missouri se savoure

comme un thriller épique qui a beaucoup de chien.

Dans un rôle taillé à sa mesure, Frances McDormand excelle. Fragile et forte à la fois, elle offre un portrait de femme en colère, réclamant à corps et à cris que justice soit enfin faite. Et que dire de la prestation de Sam Rockwell dans la peau d’un flic pourri, ingrat et inculte, mais finalement très professionnel. En face d’eux, Woody Harrelson parvient à livrer une performance nuancée, dont on ne mesure jamais vraiment le mystère. On devrait reparler de ces comédiens lorsqu’il sera question des prochains Oscars. Certes, on pourra reprocher à McDonagh d’avoir forcé le trait, et d’avoir arrondi les angles à quelques reprises en enchaînant sans trop de difficultés des développements et coïncidences faciles. Mais c’est peut-être pour mieux laisser éclater ce beau bazar hystérique teinté de vengeance sur le destin. Jusqu’à la toute dernière minute, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri se savoure comme un thriller épique qui a beaucoup de chien.

Sortie : vendredi 24 novembre 2017

V.o. : anglais / Version française

Genre : Comédie dramatique – Origine : États-Unis / Grande-Bretagne – Année : 2017 – Durée : 1 h 56 – Réal. : Martin McDonagh – Dist. : Fox Searchlight.

Horaires/Info.

@ Cineplex

Classement

Interdit aux moins de 13 ans

MISE AUX POINTS

★★★★★ Exceptionnel. ★★★★ Très Bon. ★★★ Bon. ★★ Moyen. ★ Mauvais. ½ [Entre-deux-cotes] – LES COTES REFLÈTENT UNIQUEMENT L’AVIS DES SIGNATAIRES.

![]()

Mazal Tov

CRITIQUE

| théâtre |

Élie Castiel

★★★ ½

NOUS… ET LES AUTRES

Il faut saluer le courage de Marc-André Thibault de parler de la communauté juive, thème, mis à part quelques rares exceptions, quasi proscris dans le cinéma et le théâtre québécois francophone. S’immiscer dans la vie d’un couple, ce n’est déjà pas facile, et lorsqu’il s’agit d’une union mixte, en l’occurrence un catholique et une juive, les enjeux prennent des allures dramatiquement irréconciliables. Et qu’il s’agit aussi d’une minorité invisible. Pour une fois, bravo !

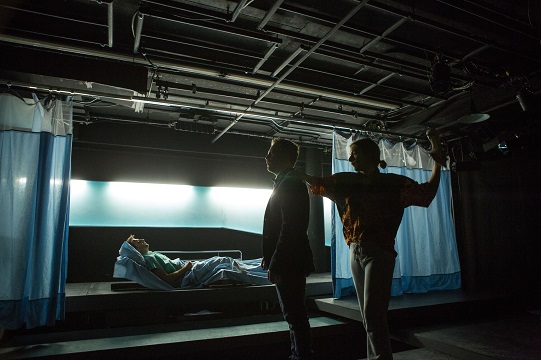

François-Simon Poirier (au lit), Stéphanie Jolicoeur et Alexis Lemay-Plamondon >> © Hugo B. Lefort

D’une part, on constate le manque d’intérêt de la majorité à ne pas essayer de comprendre l’autre (ici, il s’agit des Juifs, mais il pourrait s’agir de n’importe quelle autre minorité), ses us et coutumes, sa mouvance dans la cité, ses apports à la communauté, sa connaissance de la langue française très souvent non reconnue ; d’autre part, la propension du minoritaire à dramatiser toutes les situations et à se victimiser sans cesse. Comment réagir alors à cette pièce sincère, parfois excessive, créant des scènes où les mots ne sont plus censurés, participant à un dialogue provocant, mais en même temps enrichissant pour les deux parties en cause.

Ce qui émane de Mazal Tov, c’est la confirmation que

le Juif dans la cité ne sera reconnu que s’il

embrasse la langue française comme principal outil

de communication au pays (ce qui est tout à fait normal)

et qui, en plus, épouse les concepts de la laïcité.

La question est posée dans cette

fable urbaine qui ne résout pas le problème.

Tous ont tort et raison, semble dire Thibault, intéressé, il est bien évident, à connaître cette réalité juive montréalaise, une toute autre dimension sociale pour le groupe majoritaire. Étrange situation : le père de la mariée est issu de parents rescapés des camps et réfugiés au Maroc, pour ensuite s’établir au Québec. En Afrique du Nord, il a appris, par défaut, la langue française qu’il a léguée à sa fille.

Si la distribution comprend des noms québécois, tous des comédiens hors-pair, on aurait pu puiser dans le bassin de comédiens juifs-francophones, pas nombreux, il faut l’avouer, mais présents, soulignant une fois pour toutes l’accès des minorités au théâtre québécois.

La petite salle du Prospero, intime espace de poche, sert de lieu à un décor aussi vaste que la place réservée aux spectateurs ; à tel point qu’on croit faire partie du spectacle. Tel semble être le parti pris de l’auteur et metteur en scène. Vivre les situations, essayer de les comprendre et, pour le critique, jeter des regards furtifs de temps en temps, pour deviner ce qui se cache derrière la tête des membres de l’assistance.

Jean-François Casabonne >> © Hugo B. Lefort