Articles récents

Carnet FNC 2020 #2

28 octobre 2020

Benjamin Pelletier

ATLANTIS (Valentyn Vasyanovych, Ukraine) – Compétition internationale

Une expérience rigoureuse qui aurait grandement bénéficié de l’obscurité et de la tranquillité de la salle de cinéma, le tout récent gagnant de la Louve d’or de cette édition est à l’image du type de film d’auteur sans compromis que l’on retrouve chaque année lors de la saison des festivals. En nous présentant une Ukraine d’après-guerre dans un futur proche, un territoire ravagé par les conflits aux allures post-apocalyptiques, Vasyanovych dépeint d’abord un univers au masculin sans pitié, assemblé de longs plans larges dans lesquels la brutalité de ce nouveau quotidien nous est introduite par l’entremise d’un ex-soldat en plein choc post-traumatique. La première partie est austère, parfois laborieuse; pensons même à ce plan d’ouverture, si beau et pourtant si dérangeant dans l’horreur qu’il représente par la distanciation de la vision thermique, annonçant une vision dystopique dans laquelle l’expérience de guerre servirait de canevas pour l’expérimentation formelle. Et toutefois, l’arrivée d’un personnage féminin, qui entrera en contact intime avec le protagoniste, en vient à tout changer. La rigidité laisse place à certains moments fracassants de chaleur humaine alors que Sergiy crée un lien avec Katya et un groupe de survivants exhumant des cadavres à travers le pays, chacun contribuant du mieux qu’il peut à la reconstruction de leur monde. Comme quoi la noirceur initiale était nécessaire à cette éruption momentanée de tendresse.

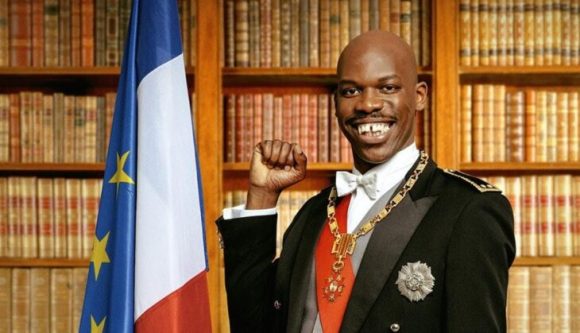

TOUT SIMPLEMENT NOIR (John Wax & Jean-Pascal Zadi, France) – Temps 0

Avec un timing et une avalanche de gags très à propos en cette période politiquement chargée, John Wax et Jean-Pascal Zadi s’attaquent aux contradictions et à l’hypocrisie qui entourent les différents discours par rapport aux tensions raciales actuelles. Au lieu de tomber facilement dans la bien pensance et la complaisance libérale, Zadi (qui se « joue » dans son propre rôle) n’hésite jamais à se remettre lui-même en question, employant le dispositif narratif du faux documentaire pour tenter de cerner la complexité inhérente aux différentes identités noires européennes. Avec une équipe caméra à ses côtés en permanence, le rappeur/comédien entre en dialogue avec une panoplie d’artistes, musiciens et humoristes racisés du milieu du showbiz français (incluant Fary, JoeyStarr, Eric Judor, Ramzy Bedia, Jonathan Cohen et même Omar Sy) afin d’organiser sa propre marche de manifestation contre le traitement des Noirs dans les médias. En résultent de nombreuses situations hilarantes, parfois même troublantes (l’audition pour Mathieu Kassovitz vient en tête), dans lesquelles l’humour strident finit toujours par laisser place à la réflexion. Tout simplement noir soulève infiniment plus de questions qu’il en règle, et c’est très bien ainsi.

THERE IS NO EVIL (Mohammad Rasoulof, Allemagne/Iran/République tchèque) – Les incontournables

Un film résolument important par les questionnements éthiques bouleversants qu’il tente de mettre en scène à travers quatre récits distincts, ayant tous en commun des personnages centraux qui auront à se positionner malgré eux par rapport à la peine de mort en Iran. Ostensiblement personnel, ce cri du coeur de Mohammad Rasoulof évoque le Tu ne tueras point de Kieslowski par son courage de vouloir aborder la question de manière la plus frontale possible, et ce même si les segments individuels varient en termes d’impact. L’argument conceptuel du premier acte, particulièrement choquant dans sa résolution, procurera l’effet d’un pétard mouillé pour plusieurs cinéphiles. L’ensemble, quoique essentiel dans ses intentions, n’échappe jamais totalement à un certain didactisme; Rasoulof a tendance à tellement vouloir « illustrer un point » qu’il le fait au parfois détriment du pouvoir narratif de l’oeuvre. Par contre, ces bémols résultent tout de même d’une démarche aux ambitions philosophiques indéniables, un appel à la liberté essentiel face à un régime politique dans lequel l’exécution capitale demeure un devoir militaire inéluctable.

TOPSIDE (Logan George & Celine Held, États-Unis) – Compétition internationale

Tout comme Feral d’Andrew Wonder qui faisait partie du Panorama international de l’édition de l’année dernière, Topside situe son récit en plein coeur de New York, en marge de sa société, en plongeant le spectateur dans les tunnels condamnés du métro de la ville. Un monde parallèle que Little, interprétée par une inoubliable Zhaila Farmer, doit ultimement quitter avec sa mère pour atteindre cette jungle urbaine à la surface. Leurs tribulations, tournées en proximité angoissante, nous sont révélées à la manière d’un thriller social rappelant immanquablement le cinéma des frères Safdie. L’expérience est haletante et parfois émouvante, certes, mais le film peine à réellement se démarquer de nombreux prédécesseurs qui, comme toute une génération post-Dardenne, repose parfois trop sur un misérabilisme naturaliste d’usage comme outil suprême de mise en scène. N’empêche que la justesse du jeu et la rareté de ces images marquantes des souterrains new yorkais suffisent pour susciter un intérêt soutenu.

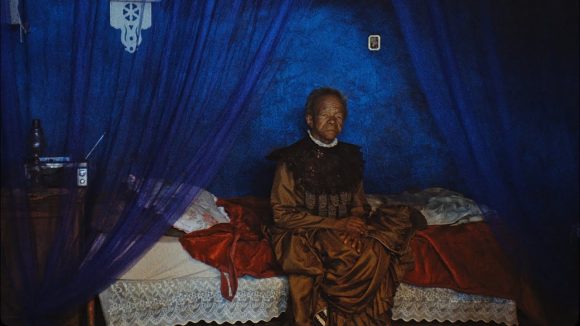

THIS IS NOT A BURIAL, IT’S A RESURRECTION (Lemohang Jeremiah Mosese, Lesotho/Afrique du Sud/Italie) – Compétition internationale

Dans les souvenirs cinématographiques les plus indélébiles de cette édition, on en retiendra certainement le visage de la défunte Mary Twala, cette actrice sud-africaine qui porte sur ses épaules ce film élégiaque, étrange et singulier. Cette vieille veuve qui ne peut accepter le déplacement de son village en vue d’un projet de construction de barrage, résolue à vouloir honorer les morts qui y sont enterrés depuis des générations. Malgré l’aspect universel de cette lutte d’un riche passé contre les impératifs mercantiles du présent, This is Not a Burial, It’s a Resurrection réussit vraiment à conquérir l’esprit par son portrait vivant d’une communauté et de ses traditions, celui de ce village de Nasaretha dont l’imagerie découle directement des souvenirs vigoureux du cinéaste Lemohang Jeremiah Mosese. Un véritable conte moderne de résistance et de résilience, porté par des images mystérieuses, un rythme délibéré et une héroïne des plus nécessaires.

Carnet FNC 2020 #1

14 octobre 2020

Benjamin Pelletier

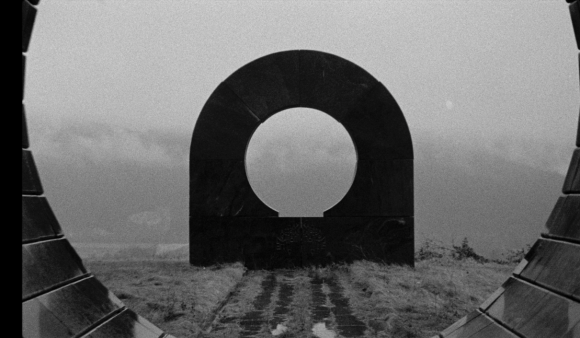

LAST AND FIRST MEN (Jóhann Jóhannsson, Islande) – Section Les Nouveaux Alchimistes

Inclassable et inoubliable, le dernier (et premier) long métrage du regretté Jóhann Jóhannsson, compositeur qui a su s’emparer de l’oreille des cinéphiles avec Sicario et Arrival, relève de l’expérience sensorielle pure, un film-essai qui s’imprègne à la fois de la grandeur de la science-fiction philosophique et d’un minimalisme artistique totalement immersif afin de livrer un récit sur l’avenir lointain de l’humanité. Last and First Men nous présente des passages du roman éponyme de l’auteur Olaf Stapledon, narrés par nulle autre que Tilda Swinton, en établissant un rapport fascinant entre sa fiction spéculative et nos vestiges historiques du passé. Semblant provenir tout droit du futur, les structures et édifices qui composent la majorité des plans magnétiques de l’oeuvre sont en fait tirés d’une ex-Yougoslavie soviétique bien réelle qui, sous Tito, préconisait une architecture brutaliste utopique. En évoquant la possibilité d’un avenir planétaire à la fois évolué et rétrograde, celui d’une civilisation assez développée pour en venir à prédire avec certitude son extinction imminente, Last and First Men en vient inévitablement à souligner les enjeux métaphysiques de notre époque actuelle, traçant le lien indissociable qui relie la condition humaine au passage du temps. Malgré le potentiel morose d’une telle proposition, Jóhannsson réussit à capter une étrange beauté dans ces images grises et façonne un concept narratif à la fois élémentaire et infiniment dense, comme un livre pour enfants qui s’efforce à porter tout le poids du monde.

CAUGHT IN THE NET (Barbora Chalupová et Vít Klusák, République tchèque/Slovaquie) – Section Temps 0

Peut-être le film d’Halloween le plus frissonnant de la saison, Caught in the Net érige un véritable thriller cybernétique moderne à partir de sa prémisse documentaire incendiaire. Les cinéastes évitent le sensationnalisme d’un tel sujet du mieux qu’ils peuvent; plusieurs spectateurs en viendront à se remémorer la série controversée américaine To Catch a Predator, dans laquelle des pédophiles du net se faisaient chacun prendre sur le vif par l’animateur Chris Hansen. Un concept télévisuel spectaculaire qui, malgré l’importance de sa mission, suscitait une curiosité morbide aux fondements éthiques très discutables. C’est donc le souci moral et sécuritaire des cinéastes qui font en sorte que ce nouveau film se démarque, notamment par toute la dimension du travail social qui nous est montrée par rapport à la bienveillance des actrices adultes qui incarnent ces jeunes proies du web. Si les conséquences psychologiques de telles rencontres virtuelles sur des comédiennes de formation peuvent s’avérer aussi corrosives, difficile d’imaginer leur effet assurément dévastateur sur des jeunes adolescentes. Tout comme le documentaire récent de Netflix The Social Dilemma, qui de manière plus moralisatrice nous exposait aux dangers pernicieux de l’explosion de l’accès à l’information engendrés par l’avènement d’Internet et des réseaux sociaux, Caught in the Net nous plonge encore plus profondément dans l’horreur du simulacre des contacts humains instantanés.

SIN LA HABANA (Kaveh Nabatian, Canada/Québec) – Compétition nationale

Maculé de la chaleur de la pellicule et du soleil plombant de Cuba, de l’élan fougueux de la jeunesse et de la danse, puis ultimement transpercé par la réalité des classes sociales et de l’expérience immigrante, des exigences du monde professionnel et de la rudesse de l’hiver québécois, Sin la Habana s’impose comme le type d’oeuvre nécessaire à l’épanouissement de notre cinéma par rapport à l’« Autre ». Par un oeil de cinéaste qui évite de romancer l’exotisme (pas de cinéma de touristes ici), Kaveh Nabatian parvient à rallier le mysticisme de la culture noire cubaine au réalisme d’un récit classique d’ascension sociale. Se dégage aussi de ce premier long métrage et de ses interprètes authentiques une sensualité indéniable, captée dans toute sa splendeur et sa liberté. Un film de chocs culturels et esthétiques qui se prend bien avec le froid qui est à nos portes.

OUT OF THE BLUE (Dennis Hopper, États-Unis) – Temps 0

Projeté pour la première fois au Festival de Cannes en 1980 dans le cadre de la compétition officielle mais éventuellement tombé dans l’oubli, Out of the Blue pourrait difficilement appartenir à une section de festival plus appropriée que Temps 0. À l’image du caractère revendicateur de Dennis Hopper, qui a pris le contrôle de cette production canadienne après le renvoi du réalisateur précédent, l’immortelle Linda Manz incarne la jeune Cebe avec doses égales de vulnérabilité et de rage destructrice, le doigt du milieu en l’air devant la conformité grandissante de la fin des années ’70 (« Disco sucks, kill all hippies. Subvert normality! »). Difficile à croire qu’une mise en scène aussi électrisante et maîtrisée, évoquant du Cassavetes à l’esprit punk, fut déployée « sur le tas », après une réécriture quasi totale du scénario original. Encore plus qu’Easy Rider, Out of the Blue démontre la sensibilité brute d’un cinéaste né qui se devait de filmer, peu importe les circonstances. Et impossible d’oublier Manz et cette voix garçonne, ces imitations d’Elvis, cette attitude rebelle complètement authentique, ce blouson de cuir… Un rôle gigantesque de jeune adolescente qu’on force à devenir adulte trop rapidement, interprété à la perfection par une comédienne qui nous a quittés beaucoup trop tôt.

VIOLATION (Dusty Mancinelli & Madeleine Sims-Fewer, Canada) – Compétition nationale

Des impressions familières de production canadienne à micro-budget typique (quelques personnages, un chalet en nature, des comptes à régler) se transforment lentement mais sûrement en véritable cauchemar dans Violation. Avec son audace narrative et sa compréhension évidente du traumatisme qui n’est pas sans rappeler celle de la brillante série I May Destroy You de Michaela Coel, qui elle aussi fragmentait les effets psychologiques de l’abus sexuel vécu au subjectif dans toute sa complexité, ce premier long métrage du duo Dusty Mancinelli et Madeleine Sims-Fewer a pour ambition d’ancrer des codes de genre d’exploitation (ceux du « Rape and revenge ») dans un contexte foncièrement naturaliste et crédible, établissant un climat tendu dans lequel la violence psychologique qui sévit entre les personnages finira par éclater au grand jour. Une proposition troublante qui risque de déplaire à certains coeurs sensibles mais qui, malgré quelques faux pas, s’inscrit avec brio dans notre réflexion collective post-Me Too face au consentement et à la responsabilité sexuelle.

Octobre dans la bouche de l’autre. Le langage de la crise dans le cinéma canadien-anglais

8 octobre 2020

Mathieu Bédard

Comment penser octobre 1970 en 2020 ? La question est complexe, sachant que les valeurs du nationalisme québécois ont significativement changé depuis 50 ans. Récemment, la présentation à l’Université Concordia du film Pierre Vallières (1972), de Joyce Wieland, a fait l’objet d’une controverse, par exemple, où l’énonciation du titre anglais du livre de Vallières, White N***rs of America, a mené à des accusations de racisme anti-noir. Dans ce contexte, que reste-t-il des innovations critiques et politiques que cette période de crise avait amenées ? Une façon inusitée d’aborder la question consisterait, justement, à la revisiter du point de vue des « autres » : les cinéastes du Canada anglais, forcés par la crise à affronter leurs malaises, à remettre en question leurs a priori et à interroger leur perception de la justice.

Sur ce sujet, le film ambigu de Wieland s’avère particulièrement instructif. L’expérience de sa réception devant un groupe de spectateurs mi-anglophones, mi-francophones, il y a quelques années, m’a montré d’ailleurs la continuité du problème que cette période historique soulève. Mais résumons d’abord le film. Œuvre du cinéma structurel, sa proposition est d’une simplicité et d’une étrangeté désarmantes : pendant près d’une demi-heure, Wieland laisse Vallières exposer sa vision du monde anticoloniale, anticapitaliste et pro-féministe, tandis qu’en très gros plan, elle cadre sa bouche énonçant les mots. L’éloquence calme et posée de Vallières contraste ainsi avec le gros plan grotesque de sa bouche, donnant à voir les lèvres, la langue, la moustache, les dents, la salive du felquiste qui s’activent à mesure que sa pensée s’articule.

À la suite de cette projection, le débat était lancé : le film de Wieland épouse-t-il la cause du felquiste ou la critique-t-il de façon plutôt tongue in cheek, comme le disent justement les Anglais ? Doit-on y voir une forme de piété littérale, ou un portrait irrévérencieux ? La majorité anglophone se rangeait derrière cette seconde hypothèse. Ainsi, Vallières serait celui qui se prend au sérieux sans être capable de se voir de l’extérieur. Le plan macroscopique susciterait un malaise viscéral, brisant l’adhésion du spectateur avec sa rhétorique. Les francophones, de leur côté, voyaient d’un tout autre œil le sens de l’œuvre : la parole du militant n’avait jamais été aussi limpide, éloignée des opinions préconçues entourant habituellement la figure du « terroriste ». Wieland exprimerait, par cette dimension charnelle de l’image, la réalité matérielle sous-tendant le discours de Vallières : l’exploitation du travail, du corps et de la culture des classes ouvrières du Québec et la nécessité de retrouver une vie politique incarnée au quotidien.

En somme, chaque groupe voyait bien ce qu’il voulait y voir. Chose certaine, c’est cet éclatement et cette juxtaposition de perspectives contradictoires qui créent l’intérêt du film, et plus généralement du cinéma anglophone abordant le sujet. En effet, le Canada d’alors, comme le dit le narrateur du film Action: The October Crisis of 1970 (1973), de Robin Spry, est traversé par une « perte d’innocence ». Ses cinéastes réalisent qu’il n’est plus le lieu politique d’une coopération entre les différences, mais le terrain du différend, essence du politique mais aussi motif cinématographique puissant.

Ainsi, l’idée d’une effervescence politique née d’un dissensus forme le sujet de la série Les champions (1986) de Donald Brittain. Le film, habile travail de montage documentant la montée parallèle de Trudeau et de Lévesque durant les années 1960-1970, fait le constat d’une apogée du système parlementaire canadien, là où réside la possibilité paradoxale de son schisme. Reaction: A Portrait of a Society in Crisis (1973), de Robin Spry, sonde quant à lui les milieux anglophones montréalais faisant leur examen de conscience au lendemain de la Loi sur les mesures de guerre. Les conversations fascinantes qui composent le film révèlent une population divisée et moins homogène qu’il n’y paraît, traversée par de vifs désaccords.

Si l’on y inclut le film de Wieland, ces trois œuvres représentent trois façons de parler de politique nationale au cinéma. Brittain, tout d’abord, choisit un modèle calqué sur la démocratie représentative. Il réduit la situation à deux « grands hommes » et deux grands partis, s’efforçant de donner une attention équitable aux deux, dans la mesure où ils représentent légitimement le peuple canadien et québécois (le FLQ est décrit comme une poignée de « mad dogs », ne formant pas un réel mouvement populaire). Spry, lui, adopte le modèle de la démocratie directe. Il ne choisit pas « de grands représentants », mais des hommes et des femmes ordinaires, discutant du caractère politique de leur quotidien en fonction de leur identité sociale. Ainsi, les anglophones de la classe ouvrière de Saint-Henri sont beaucoup plus favorables à la cause des felquistes que les bourgeois de Westmount; des étudiants de McGill se montrent désillusionnés face à l’État canadien, contrairement à leurs professeurs, qui se donnent pour mission d’en sauver les principes; des immigrants est-européens débattent, eux qui ont connu et le socialisme et la répression d’État, sur le sens à donner aux événements et sur les alliances qu’ils devraient établir. Sans juger lui-même, Spry invite les spectateurs à se faire leur propre opinion et à poursuivre le débat dans leurs propres milieux.

Wieland, quant à elle, emprunte son modèle à l’anarchisme. Son parti pris individuel est fort, mais il laisse Vallières totalement libre de s’exprimer comme son égal. Il est intéressant d’ailleurs de constater que Brittain a recours lui aussi au gros plan sur la bouche, dramatisant un discours de Lévesque s’en prenant à la classe anglophone pour montrer son côté farouche. Or, chez Wieland, ce stratagème est utilisé de façon neutre. Vallières peut patiemment dévoiler sa pensée, tandis que Wieland y cherche des éléments d’un langage cinématographique « pur ». La cinéaste expérimentale et le révolutionnaire ont tous deux une pratique visant à défier le sens commun et les dispositifs qui le fixent. D’où une interprétation toujours double qui s’en dégage. D’une part, par exemple, elle filme le discours totalisant d’un homme dans une perspective féministe et le réduit à une partie de son anatomie, opérant un renversement subversif. Mais d’autre part, cette ironie prend à la lettre les mots de Vallières, exprimant la nécessité de renverser l’ordre patriarcal qui participe à l’oppression capitaliste dont il parle.

Cette façon irrévérencieuse, presque irrespectueuse de filmer Vallières et d’en appliquer la parole met l’accent sur le caractère qu’on dirait potentiellement « intersectionnel » de sa pensée anti-autoritaire, appelant les foyers de contestation à se multiplier sur une multitude de fronts (Vallières soutient, par exemple, l’indépendance des Premières Nations face au Québec). En somme, le choc de la rencontre entre Pierre Vallières et Joyce Wieland, deux univers que la cinéaste ne cherche pas à réconcilier, permet d’éprouver la dialectique politique inhérente au discours de Vallières. Il ne s’agit pas d’y adhérer, mais d’en entendre le contenu critique. Il faut peut-être revoir notre passé sous cet angle de la défamiliarisation, qui lui redonne un angle nouveau. En somme, retirer sa pensée de la bouche de Vallières et la faire circuler librement, la reprendre et la détourner au profit d’un sens qu’elle gagne dans sa rencontre avec l’autre. La bouche de qui, aujourd’hui, faut-il filmer pour redonner sens à la parole insurgée et socialiste de Vallières ? À quelle identité politique niée doit-on donner un corps ?