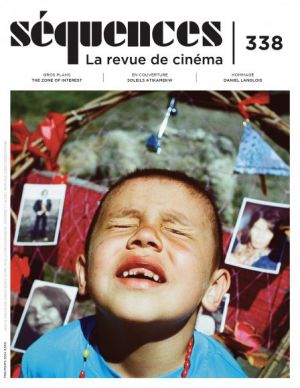

En couverture

The Clock

25 février 2014

DU CINÉMA EN TEMPS RÉEL

Jérôme Delgado

CRITIQUE

★★★★

Lion d’or de la Biennale de Venise 2011, The Clock, œuvre fleuve de l’artiste Christian Marclay, rend hommage au cinéma en le rendant plus réel que jamais. Acquise par le Musée des beaux-arts du Canada, l’œuvre est maintenant présentée au Musée d’art contemporain de Montréal.

Les images défilent au rythme des minutes. Des secondes même : The Clock suit à ce point le temps qui passe qu’on pourrait croire que chaque clignement d’yeux amène un nouveau plan, une nouvelle scène. Un nouveau film aussi, puisque c’est le cinéma de fiction, dans sa plus grande acception, qui forme la matière première de cette horloge qui tourne sans fin. Il y a tellement de titres (on parle de plus de 3000), qu’ils sont impossibles à dénombrer, à déterminer. À l’instar du catalogue mondial, cette œuvre est un puits sans fond duquel on s’abreuve sans jamais prendre la dernière goutte.

N’est-ce pas là le propre du cinéma, de nous nourrir d’images, sans fin ?

Film de vingt-quatre heures, ou pour être plus précis suite d’images en mouvement de vingt-quatre heures, The Clock est l’œuvre, non pas d’un cinéaste, mais du plasticien, et cinéphile, pas de doute, Christian Marclay. L’artiste suisse, né et établi en Californie, bâtit sa réputation depuis les années 1970 avec de riches assemblages sonores et visuels. Il travaille comme un DJ, à coups d’échantillons de musique, mais aussi d’extraits de films. Dès 1995, la monobande Telephones réunit des scènes autour de la sonnerie de téléphone, alors que l’installation à quatre canaux Video Quartet (2002) pousse un cran plus loin la musicalité du cinéma en faisant des images les composantes d’une partition inusitée. Marclay n’a pas peur de relier des univers disparates. Dans The Clock, un Chaplin peut être suivi sans anicroche de Cours, Lola, cours (Tom Tykwer, 1998), l’alternance du noir et blanc et du film couleur, dans ce cas comme dans de milliers d’autres, se faisant naturellement.

Nos têtes agissent de la même façon. Et dans la mémoire collective, l’histoire du cinéma est ainsi faite : de bouts de ci et de ça qui tiennent ensemble sans que l’on sache pourquoi. L’œuvre de Marclay matérialise de manière très explicite, et poétique, cette aptitude. Par un méticuleux travail de coupe, il pousse dans le hors-champ, dans la sphère de l’imaginaire, la suite de chaque récit, non sans laisser courir une trame sonore. Ce sont les liens formels qui l’animent. Ainsi, pendant quelques plans, les taxis nocturnes se bousculeront à la suite de celui du mythique Travis Bickle, incarné par Robert de Niro dans Taxi Driver, référence fétiche en la matière.

Sans fil narratif, sans début ni fin, The Clock avance à la manière d’une journée. Au matin correspondent des scènes de réveil et de déjeuner. En soirée, des repas en famille, ou au resto, auxquels succèdent des scènes de bar. Chaque image choisie par Marclay devient l’emblème du moment illustré. Lors des douze coups de minuit, c’est un ensemble d’horloges, en plan serré, qui défilent. La haletante progression vers l’heure du midi, elle, se fait en compagnie des yeux angoissés de Johnny Depp dans Nick of Time (John Badham, 1995).

Bien qu’il ait été conçu pour être diffusé sur grand écran et dans la pénombre habituelle à une salle de cinéma, The Clock n’est pas un film, mais une installation. Le mobilier (de confortables canapés pour trois personnes), les conditions de diffusion (dans une salle de musée), les heures de projections, tout est réglé au quart de tour, d’une précision digne d’un horloger suisse. Marclay ne prétend pas faire du cinéma, mais faire au cinéma ce que celui-ci nous fait subir: un feu d’artifice, en sons, en images, en temps. L’astuce de l’artiste se déroule cependant dans un lieu fixe, unique et identique, peu importe où prend place la représentation. Il ne fait pas du cinéma, il le simule. La nuance est de taille.

The Clock se nourrit des codes cinématographiques de manière boulimique. Pour mieux les détourner, certes. Une porte s’ouvre, et nous voilà dans un nouvel espace-temps. Une séquence champ/contrechamp amène une confrontation de points de vue, pas nécessairement celle attendue. Et ainsi de suite.

On pourrait reprocher un apparent manque d’ouverture à Marclay, qui semble se tourner que vers la fiction, et en particulier celle en anglais. Il n’agit pourtant qu’en simple spectateur à la merci de l’offre. C’est Hollywood qui accapare les écrans, qui est accessible d’abord et avant tout sur le marché du DVD et dans une bible comme Internet Movie Data Base. Excepté dans de rares cas, le documentaire ou la fiction slovaque, ou québécoise, ne sont des références que pour des minorités.

Tenter d’identifier le film, le visage et, épreuve ultime du cinéphile, le réalisateur derrière chaque plan, est la première manière d’aborder The Clock. Si après quatre heures devant ce spectacle, on peut encore être surpris à jouer le jeu, à prendre plaisir à reconnaître deux fois In the Mood for Love (Wong Kar Wai, 2000), l’enjeu derrière l’interminable suite d’extraits est tout autre. Ce n’est pas à un quizz auquel on est confronté, mais bien à une sorte de miroir, celui de notre obsession du temps.

Art du temps, ou d’un sans temps, le cinéma, autant celui d’hier que d’aujourd’hui, d’Hollywood ou de Bollywood, le muet et le musical, comédie comme drame, bref tous ces cinémas deviennent sous la loupe de Marclay un tout où chaque heure, chaque minute comptent en valeur réelle. La convention qui veut qu’en deux heures on puisse traverser jours et nuits ne tient plus. Le temps qui s’écoule à l’écran avance au rythme de celui du spectateur, lui qui, réflexe de Pavlov ou pas, ne peut s’empêcher de regarder sa propre montre. Comme s’il lui fallait prouver que pour une fois l’artifice du cinéma est vraiment réel.

Les horloges, montres, cadrans digitaux, pendules, réveille-matin, clochers et autres Big Ben : ils sont le point commun à tout ce cinéma. Pas deux plans de suite sans une référence au temps. Référence explicite, souvent visuelle, parfois sonore, même à travers un dialogue. « C’est l’objet le plus précieux que je possède », dit en substance un personnage, la main sur le poignet.

Donner l’heure, montrer l’heure, n’est pas qu’un motif. Oui, il rend le collage de Christian Marclay cohérent. Il a aussi valeur de symbole. L’heure, on la retrouve même dans les scènes les plus banales. Comme dans la vie. L’être humain est tellement conditionné à un horaire qu’il est constamment à la recherche d’un indicateur de temps, fut-il un sablier. La modernité a fait de nous des ouvriers de productivité, d’efficacité. Les normes sociales nous dictent quoi faire, quand et où. The Clock amalgame cette course contre le temps.

Beau paradoxe pour une œuvre qui ne finit plus de finir. Elle nous jette à la figure chaque minute, les matérialise, alors que le cinéma a l’habitude de nous mettre hors du temps, en dehors de toute période de rentabilité. Cette fois, le spectateur demeure inactif et ancré à sa réalité. Christian Marclay, lui, le boulimique de travail, appelle du coup à ne pas faire comme lui.

Au MACM (Musée d’art contemporain de Montréal), jusqu’au 20 avril 2014.

Texte paru dans Séquences, nº 278 > Mai-Juin 2012, p. 8-9.