En salle

No Ordinary Man

1er avril 2021

Redéfinir Billy Tipton

Virginie Pronovost

Il va sans dire que l’histoire de Billy Tipton surprend, pour ceux étant peu familiers avec lui. Ce musicien jazz à la carrière prolifique a, malgré lui, créé un scandale lorsque son identité transgenre a été découverte et révélée après son décès en 1989. À l’époque, les médias de masse ont à tout prix cherché à mettre en doute sa véritable identité, plutôt que de tenter de le comprendre, selon sa perspective, celle de ses proches et de la communauté transgenre en général.

Si, suite au décès de Tipton, ces mêmes médias à sensation se sont donné comme déplaisante mission de ternir son image, de le dépeindre comme un être cachant un terrible secret, le devoir du documentaire No Ordinary Man a plutôt été de lui redonner le respect lui étant dû, de nous faire comprendre son talent, ainsi que son désir d’une vie simple et intime. De plus, le documentaire souligne son importance au sein de la communauté transgenre, une importance ignorée par son fils adoptif Billy Tipton Jr, acteur essentiel du film, avant sa contribution à celui-ci.

No Ordinary Man est l’œuvre de l’artiste transgenre Chase Joynt et de la réalisatrice cisgenre Aisling Chin-Yee. L’histoire de Billy Tipton est racontée par différents participants issus de la communauté transgenre. Parmi les intervenants se retrouvent des acteurs auditionnant pour le rôle de Tipton, des écrivains transactivistes, des musiciens, des professeurs, etc., chacun s’exprimant sur ce qu’il représente en tant que personne transgenre à la carrière accomplie. Tenant compte de l’angle choisi par Chin-Yee et Joynt pour dépeindre Tipton, le documentaire n’est pas présenté sous forme de biographie chronologique et « standard ». En effet, les curieux avides d’en savoir davantage sur sa carrière devront consulter d’autres sources. Bien que dans No Ordinary Man certains faits sur sa carrière musicale soient présentés ici et là par les différents intervenants, le sujet de la transidentité reste central. À noter que cette approche ne rend pas le documentaire moins intéressant, mais encourage plutôt les réflexions quant à la façon dont nous interprétons le monde nous entourant et quant à l’oppression des personnes transgenres au sein de ce monde qui, malheureusement, ne les accueille pas toujours à bras ouverts.

Grâce à différents enregistrements d’archives, la musique de Tipton se mêle à celle de Rich Aucoin. Cependant, l’ambiance jazzy, calme, à l’image – nous le soupçonnons – de Billy Tipton est plutôt dépeinte de façon visuelle. En effet, c’est principalement dans un club de jazz décoré de velours rouge et de chandelles que les participants discutent de ce que représente Tipton. À l’occasion, un instrument de musique s’ajoute au décor, accentuant ainsi l’idée d’illustrer une telle ambiance. Le travail de direction photo de Léna Mill-Reuillard présente des prises de vues lumineuses, claires et visuellement agréables, à travers des mouvements de caméra fluides et doux, représentant ainsi l’homme que Billy Tipton était, comme il est décrit par sa femme, Kitty Kelly, et son fils. À cela s’ajoute un montage alternant les images et vidéos d’archives, les vues aériennes, la session d’audition et les entrevues dans le club de jazz. Soulignons d’ailleurs l’impressionnante netteté des photos d’archives montrées à l’écran.

À sa sortie, No Ordinary Man s’est mérité divers prix et nominations, dont une sélection au top 10 des meilleurs films de l’année lors du Festival international du film de Toronto, le Prix du meilleur long-métrage canadien au Inside Out Film Festival ainsi que les prix Magnus Isacsson et Nouveaux Regards aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal. No Ordinary Man puise sa qualité non seulement dans le choix de son sujet, mais également dans son exécution. Il s’agit là d’une œuvre rendant magnifiquement justice à Billy Tipton.

My Salinger Year

5 mars 2021

Trouver doucement sa voix

Julie Vaillancourt

Présenté en ouverture du 70e Festival international du film de Berlin (Berlinale), soit il y a près d’un an, My Salinger Year trouve enfin sa place sur les écrans. Si la pandémie fut désastreuse pour sa distribution, certaines critiques peu élogieuses à la Berlinale n’ont guère aidé. Pourtant, My Salinger Year n’est pas un mauvais film, au contraire. Sans être un grand film, cette coproduction Canada-Irlande possède des qualités indéniables.

Après avoir eu un coup de cœur à la lecture du roman éponyme et autobiographique de Joanna Smith Rakoff, publié en 2014, le réalisateur Philippe Falardeau en écrit le scénario. À l’instar du roman, le film nous plonge dans le New York des années 1990, où Joanna (Margaret Qualley) jeune diplômée désirant devenir écrivaine, est embauchée à l’agence littéraire qui représente le grand écrivain J.D. Salinger. Elle sera assignée, par sa patronne (Sigourney Weaver), à répondre aux lettres des admirateurs de Salinger. Certains bémols, notamment en ce qui concerne la caractérisation des personnages, tendent à jouer sur la vraisemblance de la trame narrative; Joanna avoue d’ailleurs n’avoir jamais lu le classique The Catcher in the Rye, qui a fait la notoriété de l’écrivain américain. Publié en 1951, il est rapidement devenu un bestseller et son empreinte dans la culture populaire reste indélébile (pensons à Mark David Chapman, l’assassin de John Lennon, qui s’identifiait au héros du livre). Si cette omission semble déjà étrange pour une diplômée en littérature qui aspire à devenir écrivaine, il semble d’autant plus étrange qu’elle ne soit pas davantage embarrassée lorsque son copain lui en parle, ou qu’elle ne s’empresse pas de lire l’ouvrage à succès de celui dont elle écrit les lettres.

D’ailleurs, cette urgence de lire et d’écrire que semble posséder tout écrivain en devenir (son copain, par exemple) ne semble pas aussi vive chez Joanna. Nous sommes loin ici de l’urgence d’écrire (et de subvenir à ses besoins) de Lee Israël dans Can You Ever Forgive Me ? (2018, Marielle Heller), ou encore de l’urgence de créer (et de résoudre le syndrome de la page blanche) de Charlie Kaufman (mise en abyme du scénariste) dans Adaptation (2002, Spike Jonze). Avec My Salinger Year, on assiste plutôt à l’incursion d’une jeune fille dans le milieu littéraire, son éveil quant à la ville de New York et son inspiration. Il s’agit davantage de possibilité, de recherche et d’exploration, plutôt que de concrétisation et de création. Joanna est aux balbutiements de ce qui lui permettra de trouver sa voix d’écrivaine. Et dans le rôle de cette jeune écrivaine en devenir, la charismatique Margaret Qualley tire son épingle du jeu grâce à une interprétation juste alliant candeur, sensibilité et force tranquille. Pour sa part, Sigourney Weaver, avec son grand talent et sa classe habituelle, semble ici jouer au second plan, malgré son rôle d’autorité. Cela dit, c’est au parcours de deux femmes dans le milieu littéraire qu’on assiste, alors que les hommes demeurent (pour une rare fois) dans l’ombre, à l’instar de Salinger. On suit ainsi le parcours professionnel de Joanna qui aspire à trouver doucement sa voie.

Il n’est guère facile d’adapter un roman pour l’écran, puisqu’il souffrira nécessairement de la comparaison, malgré d’irrévocables différences entre les deux médiums. Philippe Falardeau propose néanmoins une adaptation fidèle, mais également libérée, à la manière de sa protagoniste, notamment en ce qui touche le monologue intérieur, non transposé en narration traditionnelle, qui fait entendre sa voix par le biais de son vécu et de ses actions quotidiennes. En ce sens, quelques adresses à la caméra viennent pimenter la façon de narrer le récit et flouer l’espace-temps, technique habile pour dynamiser le récit. La première apparition de Joanna à l’écran est, en ce sens, exemplaire : « J’ai grandi dans une banlieue tranquille, au nord de New York. Lors d’occasions spéciales, mon père m’emmenait en ville et nous allions manger un dessert au Waldorf ou au Plaza. J’aimais regarder les gens autour de nous ; ils semblaient avoir des vies intéressantes. Je voulais être l’un d’eux. Je voulais écrire des romans et parler cinq langues et voyager. Je ne voulais pas être ordinaire, je voulais être extraordinaire. » À la manière de cette scène, celles présentant un garçon (Théodore Pellerin), admirateur de Salinger lui écrivant ses états d’âme sur papier, insufflent rythme et originalité à la trame narrative. Produit par la société montréalaise micro_scope (Guibord s’en va-t-en guerre, Monsieur Lazhar, C’est pas moi, je le jure ! et Congorama) en coproduction avec la société irlandaise Parallel Films, My Salinger Year a été tourné à Montréal. La direction de la photographie, signée Sara Mishara, doublée de la conception visuelle d’Élise de Blois et de la direction artistique de Claude Tremblay, maquille, à s’y méprendre, Montréal aux couleurs de New York. Il en est de même pour les décors feutrés (et décalés) de l’agence littéraire, où les machines à écrire plutôt que les ordinateurs sont privilégiées, même si l’on est en 1995. Il en découle un « film d’époque » vraisemblable qui nous plonge au cœur d’un passé, certes contemporain. La musique, composée par Martin Léon, qui signe la trame sonore de plusieurs films de Falardeau, appuie le récit sans forcer l’émotion ou sombrer dans l’anecdote. De l’émission de télévision La course destination monde (1988) qui l’a fait connaître à son premier long métrage de fiction, l’original La moitié gauche du frigo (2000), en passant par Monsieur Lahzar (2011), nommé aux Oscars et qui assied sa réputation, le cinéaste québécois signe ici son troisième long métrage en anglais, après le touchant The Good Lie (2014) et une autre histoire inspirée de faits réels, celle du boxeur Chuck Wepner dans The Outsider (2016). Naviguant avec aisance de productions francophones à anglophones, du Québec aux États-Unis, la filmographie de Philippe Falardeau a ce je-ne-sais-quoi qui oscille sur la mince ligne entre film d’auteur et cinéma commercial. Son septième long métrage, My Salinger Year, n’y fait guère exception. Comme le disait lui-même le cinéaste lors de sa classe de maître au Festival du nouveau cinéma, où son film clôturait l’évènement : « Il y a toujours une perception que mes films ont du succès, mais c’est pondéré, car au Québec ça reste relativement modeste. Aucun cinéaste ne fait des films pour ne pas qu’ils soient vus chez eux… Il y a parfois une rupture entre le public ici et mes films et je ne comprends pas pourquoi… C’est vrai qu’il y a une dichotomie entre film d’auteur et succès commercial, bien qu’il y ait des exceptions, comme C.R.A.Z.Y, par exemple, mais c’est difficile à prévoir. D’ailleurs, Monsieur Lazhar est mon plus grand succès commercial alors que ce n’est pas un synopsis qui fait courir les foules le vendredi soir. » À n’en point douter, ce qui frappe dans les choix de projets du cinéaste demeure ce qui l’a propulsé sur la scène internationale ; il choisit des sujets qui le font vibrer, tel un « attrape-cœurs », pour citer le titre francophone de Catcher in the Rye.

Errance sans retour

25 février 2021

Donner voix aux Rohingyas

Jérôme Delgado

Kutupalong, au Bangladesh, quelque part en 2018. La caméra nous entraîne dans un camp de réfugiés au travers de ses innombrables sentiers en terre, pour ne pas dire dans la boue. Pas n’importe quel camp. Avec les 600 000 personnes qu’il accueille, soit davantage que la population de la ville de Québec, Kutupalong est considéré comme le plus peuplé de tous. Il s’agit d’une véritable cité, bâtie à flanc de montagne.

C’est dans ce coin du globe qu’ont trouvé refuge les Rohingyas, population en majorité de confession musulmane pourchassée au Myanmar. Le documentaire Errance sans retour, réalisé par Olivier Higgins et Mélanie Carrier, donne une (très) bonne idée de leurs désormais nouvelles conditions de vie. Ils peuvent avoir fui la répression et la violence, Kutupalong n’est pas un avenir. Il se dresse comme un mur sans issue. Documenter, ici, prend tout son sens. Enregistrer en images et en sons le quotidien de ces gens sert non seulement la mémoire, cela donne aussi une preuve de la défaillance planétaire. Ce que deviennent les errants Rohingyas vaut pour toutes les populations apatrides, pour lesquelles la communauté internationale n’arrive pas à statuer, faute de moyens ou de volonté politique. Les flux migratoires font certes partie de l’histoire de l’humanité, mais le combat pour la paix et l’égalité semble loin d’être gagné, cent ans après la fondation de la Société des nations, l’ancêtre de l’Organisation des Nations unies.

Higgins et Carrier auraient pu réaliser un film sombre et sobre, tant le désarroi devant eux, immense, appelait la retenue, la discrétion. C’est d’autant plus vrai qu’ils ont entièrement tourné, si on ose dire, à l’intérieur des murs – sauf pour les quelques vues à vol d’oiseau, qui montrent l’ampleur du territoire. Mais Errance sans retour n’est pas qu’une plongée étouffante parmi une enfilade de baraques. Sans contourner le problème, ni l’enjoliver, le duo de réalisateurs parvient à tirer un récit éclairant et respectueux, jamais pesant, à peine redondant. Rythmé par des scènes de joutes au ballon rond sur un terrain cabossé et inondé – du foot aquatique ! –, le documentaire puise dans le réel des moments sinon de beauté, de plaisir, d’évasion, de défoulement collectif.

Dans les faits, les documentaristes jouent les observateurs. La narration vient de la voix d’un jeune réfugié, Kalam. Son histoire et son parcours servent d’exemple. C’est la manière de nous les rendre qui donne à Errance sans retour son intérêt, sa singularité. On ne voit jamais Kalam parler à l’écran. Le jeune homme, ou les jeunes hommes qui apparaissent devant la caméra, incarnent mille et un individus. Ce que Kalam raconte à la première personne, c’est tout autant ce que d’autres pourraient raconter. Le narrateur nous entraîne non seulement dans le labyrinthe du camp, mais aussi dans celui de la nuit, et de ses fantômes, dans celui de l’avenir, plombé de toutes parts. Blessures physiques, études écourtées, familles brisées : les séquelles sont multiples. Malgré tout, le ton n’est pas larmoyant. La forme n’est pas que descriptive. Le plan sur un salon de coiffure parle de la débrouillardise – il suffit d’apercevoir où a été accroché le miroir. Les séquences nocturnes, par les jeux d’ombres qui les animent, sont habitées des cauchemars de Kalam. Le dessin d’enfant filmé en gros plan et expliqué par son auteur évoque l’accompagnement thérapeutique dont bénéficient, à tout le moins, les plus jeunes réfugiés.

Si les mots de Kalam et ceux livrés devant la caméra, notamment par des femmes – un signe de la confiance gagnée par les documentaristes –, détaillent des faits, ceux-ci tomberaient à plat sans le soin apporté aux images. Il faut souligner l’apport de Renaud Philippe, directeur photo pour l’occasion. En réalité, le film repose entièrement sur le travail de celui qui est à la base photojournaliste. C’est lui qui est d’abord allé, seul, à Kutupalong. De ce premier voyage est né le projet d’un long métrage documentaire. Il est à noter qu’Errance sans retour n’est pas que le simple relais du reportage photographique de Renaud – aucune suite d’images fixes à l’écran, comme on aurait pu s’y attendre. Le film est une œuvre cinématographique à part entière.

Nadia, Butterfly

17 septembre 2020

Briser le geste

Jason Béliveau

Passé la gloire et les médailles, les commandites lucratives et les voyages à travers le monde, que peut encore accomplir l’ex-athlète ? Dans la fleur de l’âge, bien que dinosaure aux yeux d’une discipline où les champions peuvent avoir à peine 20 ans, peut-il encore opérer un changement draconien de carrière, troquer les haltères et les shakes protéinés pour les livres et les bancs d’école ? Après des années consacrées au même sport, voire au même geste précis répété ad nauseam jusqu’à la parfaite maîtrise, les plus récalcitrants se recycleront en commentateur sportif ou en entraîneur. Les autres tenteront de s’investir ailleurs avec le même brio, et forcément la même compétitivité inculquée, intériorisée. Cette monomanie jadis célébrée, se mesurant au millième de seconde, peut-elle s’accorder au monde « réel », aux platitudes du neuf à cinq et du métro-boulot-dodo, où les plus grands triomphes ne sont plus la montée du podium et l’adulation de tous, mais la petite tape dans le dos de son supérieur immédiat ?

Ces questions tangibles autour de l’abandon d’un univers où l’intensité et la compétitivité sont la norme ne cadrent pas forcément avec le tracé classique du film sportif. Vous savez, ce cliché du challenger (ou de l’équipe) auquel personne ne croit et qui rêve d’être champion, les entraînements intensifs (montage !), les obstacles rencontrés puis surmontés et, finalement, la victoire sous les applaudissements. C’est ce moment, celui où se met à défiler le générique de fin sur une musique inspirante, que Nadia, Butterfly utilise comme point d’amorce.

Les médailles ont été décernées, les hymnes nationaux entonnés, la foule a quitté l’amphithéâtre. Nadia demeure, début vingtaine, imprécise, le regard triste même si elle vient de remporter une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo de 2020. Avant même d’avoir entamé ce dernier relais quatre nages avec ses trois coéquipières, c’était gravé dans le béton : il s’agissait de sa dernière compétition. Ce que personne ne semble réellement comprendre, notamment son entraîneur depuis une dizaine d’années (Pierre-Yves Cardinal). Nadia est talentueuse, mais également caractérielle et boudeuse, et entretient une relation ambiguë avec son sport, au point de considérer tous les nageurs comme des êtres égoïstes qui ne pensent qu’à leur succès. Est-ce pour cette raison qu’elle préfère tout laisser tomber pour aller étudier la médecine ? Nadia a le physique de l’emploi, nul doute, mais pas la volonté ni l’attitude, cette chose intangible que tous les profs d’éducation physique qualifient, à grand renfort de solennité,d’esprit sportif.

Nadia préfère la brasse

Lui-même ancien nageur de compétition, Pascal Plante a dû laisser murir patiemment l’histoire de Nadia, Butterfly, le temps de se bâtir une expérience de metteur en scène et d’assembler un budget conséquent pour rendre crédible cet univers de la nage professionnelle aux codes bien précis. Son premier long métrage, Les faux tatouages, avait doucement préparé le terrain, creusant une veine intime et minimaliste qui persiste, tout en se parant ici d’une abstraction tirant parti d’effets purement cinématographiques, des ralentis sous l’eau aux jeux de lumière impressionnistes, à l’utilisation de la pièce Space Song de Beach House, aux pulsations vaporeuses, évoquant le roulement des vagues, la sensation d’apesanteur et d’abandon sous l’eau. Et il y avait, d’un point de vue purement logistique, ces Jeux olympiques à recréer, l’effervescence et le brouhaha qu’ils présupposent. Rétrospectivement, sachant aujourd’hui qu’ils ont été repoussés d’un an pour cause de COVID-19, leur présence fictionnalisée ajoute à cette sensation de n’être nulle part, sinon dans une sorte d’antichambre existentielle qu’arpente douloureusement Nadia. Couplés à ce tournage nécessaire à Tokyo, les éléments de gestion (les critiques en parlent rarement, mais c’est ici qu’entre en jeu le travail crucial d’une productrice comme Dominique Dussault) démarquent toute l’entreprise de l’usuel drame intimiste à petit budget. Cela dit, malgré une scène de compétition époustouflante en amorce, privilégiant l’emploi de plans séquences et un travail minutieux sur la bande-son (cris de foule, commentaires télévisuels en langues étrangères, etc., le tout signé par Olivier Calvert), malgré l’excitation en crescendo rappelant n’importe quel film hollywoodien, Nadia, Butterfly délaisse rapidement le spectaculaire pour se concentrer sur son personnage éponyme, interprété par la nageuse olympique Katerine Savard (médaille de bronze à Rio en 2016).

Peu verbeux, le film laisse les corps parler, en action bien sûr, mais également dans les moments de repos et d’attente, le physique robuste de Nadia devenant une matière insondable, un bloc réfractaire au regard de la caméra. Car il faut bien l’admettre qu’elle est une jeune femme trouble et complexe, sensible et touchante, soit, mais parfois caractérielle, cherchant noise à ses collègues nageuses, vivant dans une angoisse constante, celle d’abandonner une bonne fois pour toutes ce qui la définit entièrement. Plante laisse alors graduellement son film décanter, se concentrant sur de petits moments significatifs (Nadia qui s’empiffre de bonbons lors de son premier entraînement « postcarrière »). C’est dans sa deuxième moitié que Nadia, Butterfly risque d’égarer son public, refusant la sursignification, illustrant tranquillement une errance dans un Tokyo curieux et impersonnel, lieu propice à l’introspection, à l’image du Lost in Translation de Sofia Coppola. Ce ralentissement conscient et appliqué, bien que contraire aux constructions narratives d’usage, s’accorde parfaitement au processus de deuil en cours, qui mènera lentement Nadia vers l’acceptation et la paix qu’elle recherche.

Va, vis et reviens

La vie ordinaire. En revenir des temps records et des sacrifices. En 2008, le tandem Anna Boden et Ryan Fleck a réalisé le magnifique et délicat Sugar, au sujet d’un lanceur de baseball d’origine portoricaine, Miguel, gravissant les échelons qui mènent à la Ligue majeure de baseball. Aux deux tiers du film, le jeune homme décide de tout abandonner et de se construire autrement, en tant que travailleur manuel immigrant aux États-Unis, anonyme mais fier, prêt à saisir l’avenir.

À divers moments de Nadia, Butterfly, les deux mascottes officielles des Jeux se révèlent à Nadia, fantômes dignes du cinéma d’Apichatpong Weerasethakul, et la saluent silencieusement, de façon bienveillante, l’air de lui dire : « Ça va bien aller, la vie continue ». L’après reste toujours à construire, et à considérer les deux premiers films de Plante, l’ambition et la chaleur qui les animent, la justesse de leur regard, soyons convaincus que le meilleur est encore à venir.

Le jeune Ahmed

14 juillet 2020

Intégrer l’intégrisme

Guillaume Potvin

C’est d’un pas rapide et maladroit qu’Ahmed traverse son environnement, comme pour échapper aux regards et s’isoler le plus vite possible. C’est pénible de le regarder : il courbe le dos, garde la tête basse et perd constamment ses lunettes. À 13 ans, il est coincé dans ce moment inconfortable entre l’enfance et l’âge adulte et la vulnérabilité saisissante avec laquelle Idir Ben Addi incarne ce personnage rend son mal de vivre palpable. On éprouve donc facilement de l’empathie lui, mais il est difficile d’en dire autant pour sa rhétorique et ses actions; tous deux sont déterminées par une haine nébuleuse instrumentalisée par un imam prônant le jihad.

Étant témoins du mode de vie d’Ahmed — sa mère monoparentale, ses soeurs « occidentalisées » — on imagine facilement ce qui est si attrayant dans l’islam fondamentaliste. À l’âge où il cherche un sens à sa vie, le rituel offre la possibilité de transcender la banalité des gestes quotidiens, la foi permet d’échapper aux blessures laissées par ses conditions matérielles. Cela nous est montré efficacement grâce à une caméra mobile — bougeant beaucoup trop précisément pour être décrite comme nerveuse — qui nous donne des indices quant à la compréhension du monde qui prend forme chez l’adolescent. Le regard quasi documentaire typique des frères Dardenne accorde autant d’attention aux gestes routiniers d’Ahmed qu’à ses gestes ritualisés et ses gestes clandestins. C’est la fiction, la logique interne du scénario, qui détermine l’intensité dramatique de ceux-ci et, par le fait même, leur attrait ou leur insipidité respective.

Fidèles à eux-mêmes, c’est un humanisme teinté de valeurs judéo-chrétiennes qui guide à nouveau ce 11e scénario de fiction des réalisateurs belges. Force est donc de constater que c’est cette idéologie qui domine leur filmographie, quoique Deux jours, une nuit injectait une bonne dose d’analyse socioéconomique à son chemin de croix symbolique. Bien que cela rend leurs films intéressants, telle une prolongation des préoccupations de Robert Bresson par exemple, cela n’est pas sans ses problèmes. Le caractère arbitraire des valeurs sous-jacentes de leurs films est facilement invisibilisé par le style réaliste dont ils sont devenus maîtres, comme si elles allaient de soi. On pourrait parler de normalisation par l’esthétisme. Les Dardenne proposent un cinéma social, ancré dans des problématiques contemporaines, certes, mais Le jeune Ahmed, peut-être plus que n’importe quel autre de leurs films d’ailleurs, mérite d’être vu avec un regard sceptique. Puisque l’idéologie que critique leur scénario est virtuellement interchangeable avec n’importe quelle forme d’extrémisme haineux (antiféminisme, racisme, nationalisme, etc.), il vaut la peine de considérer les idées reçues que perpétue le film.

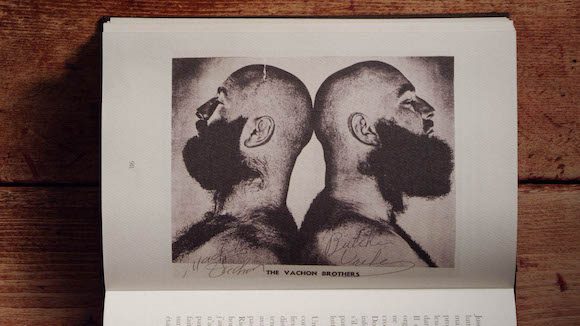

Mad Dog & The Butcher – Les derniers vilains

12 décembre 2019

Quand la lutte était vraie

Jason Béliveau

Pour quiconque ayant un intérêt, même marginal, pour la lutte professionnelle, la famille Vachon revêt des allures royales. Maurice, Paul, Vivian et Luna, sur près de 60 ans, ont gravi les échelons de cet univers concurrentiel pour atteindre des sommets rarement égalés. Le cliché veut que le lutteur perde au change : contre son intronisation au temple du spectacle factice (question fondamentale : la lutte est-elle vraie ?), il renonce à sa santé, mentale et physique, et à une vie familiale conventionnelle. Il s’agit là d’un filon riche en drame exploré il y a une dizaine d’années par Darren Aronofsky dans The Wrestler, où un Mickey Rourke boursouflé par les stéroïdes et les abus décide de retourner dans l’arène une dernière fois, ivre des applaudissements de ses fans. Dans un registre plus ludique, le court métrage québécois Bleu tonnerre, de Jean-Marc E. Roy et Philippe David Gagné, illustrait lui aussi les revers de ce métier ingrat et exigeant.

Mad Dog & The Butcher – Les derniers vilains se concentre sur le dernier survivant de la famille Vachon, Paul « The Butcher ». À bientôt 80 ans, Paul survit comme il peut. Après plusieurs cancers et une chirurgie à cœur ouvert, il parcourt l’Amérique avec sa femme, Dee, de convention en convention, se remémorant ses meilleurs souvenirs accompagnés des siens, allant à la rencontre de celles et ceux qu’il a subjugués dans les années 1960 à 1980, souvent en compagnie de son grand frère Maurice « Mad Dog », figure légendaire intronisée au Temple de la renommée de la WWE, plus grande organisation de lutte professionnelle. Une carafe de café noir à portée de main, il pousse sa marchette à travers la foule, le sourire aux lèvres, heureux du chemin qu’il a parcouru.

Le documentariste de Québec Thomas Rinfret a suivi Vachon et sa femme durant près de cinq ans afin de tourner un film à la hauteur du mythe autoconstruit par le lutteur. Au lieu de s’en tenir au strict minimum, à une formule classique, il accumule les effets, utilise un grand livre d’histoire, « Les derniers vilains », conférant à son film l’aspect d’un conte surréel, narré à la première personne. Ce dernier vilain est aujourd’hui le seul pouvant encore témoigner de l’invraisemblable sur lequel il a fait son beurre et sa gloire. Mais Rinfret réserve aussi de belles minutes à Vivian et à Gertrude « Luna » Vachon, la sœur et la fille adoptive de Paul, lutteuses d’exception, toutes deux décédées dans des circonstances tragiques.

D’ailleurs, le film prend rapidement une tournure élégiaque, au-delà de la force centripète du ring. L’émotion est palpable, notamment lors d’une réunion familiale en Alberta, où Paul rencontre un fils qu’il connaît à peine. Rinfret tient sa caméra à distance, mais ose aller questionner le fils quelque peu amer, pour offrir une autre image de l’homme vieillissant, nous laissant mesurer les revers d’une vie passée à parcourir le monde et à faire la fête. De petites perles sont autrement parsemées çà et là, rendant hommage au caractère narratif de la lutte, laissant Paul raconter sa vie à des inconnus rencontrés au hasard de ses voyages. Il pousse parfois le bouchon, par exemple lorsqu’il annonce sans broncher qu’un combat qu’il a mené contre un charismatique Afro-Américain, alors qu’il incarnait le rôle du méchant Russe Nikolaï Zolotoff, aurait « brisé la ségrégation entre les Noirs et les Blancs dans tout le Texas et dans une bonne partie de l’Amérique aussi. » Et, à l’entendre, gorgé d’enthousiasme, nous raconter ses exploits, une seule envie nous prend, celle de le croire sur parole.

Paul vit ses derniers jours dans une résidence pour personnes âgées qu’il a baptisée « Valhalla », lieu de repos dans la mythologie nordique pour les guerriers morts au combat. « Vieillir, c’est pas pour les peureux », philosophera-t-il. En lutteur ou en père Noël de centre d’achats derrière sa marchette, le désir est le même, celui de divertir, d’émerveiller, de créer un monde où l’impossible est tangible. Thomas Rinfret a signé le portrait fascinant d’un homme plus grand que nature, à l’image du bûcheron légendaire Paul Bunyan, dont les racines seraient apparemment canadiennes-françaises, avec une révérence qui n’exclut jamais la critique. Le résultat tient en haleine comme un match opposant Gilles « The Fish » Poisson et André le Géant au parc Jarry en 1973.

Dolemite Is My Name

14 octobre 2019

Semaine 41

du 11 au 17 octobre2019

RÉSUMÉ SUCCINCT

Rudy Ray Moore, employé d’un magasin de musique de Hollywood le jour, agit comme maître de cérémonie dans une boîte de nuit fréquentée par des membres de la communauté afro-américaine. Inspiré par la verve de vagabonds poètes de son quartier, il se crée un personnage de proxénète flamboyant, qu’il baptise Dolemite. Suite