Articles récents

Tuktuq

23 mars 2017

RÉSUMÉ SUCCINCT

Caméraman à la télévision communautaire et grand amateur de chasse, Martin Brodeur est recruté par le parti au pouvoir afin d’aller tourner des images au Nunavik. Séparé temporairement de sa femme, le technicien voit dans ce séjour une occasion de se ressourcer, ainsi que de faire ses preuves professionnellement.

CRITIQUE

★★★ ½ |

Texte : Pierre Pageau

TERRITOIRES EXPLORÉS

Pour la majorité des Québécois, probablement aussi pour Robin Aubert, le peuple Inuit demeure un grand inconnu ; ils ne sont que des images. Avec Tuktuk, le cinéaste questionne ces images, ces clichés, parce que Tuktuk est aussi un film sur le cinéma, sur le regard. En effet à partir du moment où un sous-ministre donne des instructions à Martin, le personnage principal, sur ce qu’il doit ou ne doit pas filmer des Inuit, le spectateur se questionne systématiquement à son tour sur ces images.

Qui regarde ? Pourquoi ? Ce faisant, Robin Aubert place le spectateur dans une situation où il doit exercer un esprit critique sur ce qu’on lui montre. Travail pédagogique que tout film devrait faire. Surtout que cet univers particuleir, il y a eu tellement de belles cartes postales ou, au contraire, tellement d’images difficiles à regarder. De telles images, nous les avons vues, par exemple, dans le récent Iqaluit de Benoît Pilon ; mais Robin Aubert va plus loin en les interrogeant.

Qui regarde ? Pourquoi ? Ce faisant, Robin Aubert

place le spectateur dans une situation où il doit

exercer un esprit critique sur ce qu’on lui montre.

Tuktuk, un titre original et, surtout, énigmatique. On apprend à la cinquantième minute que Tuktuk en langue inuktitut veut dire « caribou ». Ce qui nous donne une scène de dépeçage qui n’est pas sans nous rappeler la vision de Pierre Perrault dans La bête lumineuse. L’aspect abscons du titre correspond bien aux objectifs du cinéaste, comme c’est le cas dans la plupart de ses films : nous surprendre. Cette fois-ci il s’attaque à un geste de génocide posé contre une communauté Inuit.

Robin Aubert, on le sait, est aussi bien grand comédien que grand réalisateur ; ici il fait ce double travail. Il joue le rôle de Martin, caméraman de «show de cuisine» (bien qu’il puisse citer Kurosawa, une petite contradiction ?) que l’on envoie sur la Côte-Nord pour filmer. Il y va parce qu’un sous-ministre, qui sera le «méchant» du film, a besoin de lui ; on reconnaît facilement la voix de Robert Morin, en voix-off. On peut alors se souvenir que Morin, en tant qu’acteur, avait joué le rôle d’un méchant dans Journal d’un coopérant. Sans oublier son intérêt marqué pour nos communautés autochtones qui s’exprime dans 3 histoires d’indiens. Pour ces raisons et sa conception bien unique d’un tournage, Morin est ici un véritable complice dans cette aventure.

Ce sous-ministre veut avoir des images pour prouver que l’on peut déplacer toute la population du village pour permettre ensuite des forages. Ce schéma peut nous rappeler celui de Saints-Martyrs-des-Damnés dans lequel un éditeur envoyait dans un lieu « spécial » un journaliste pour enquêter. Le dialogue entre ce manipulateur et un «innocent» (au point de départ) peut aussi nous rappeler que ce film porte sur la question fondamentale des liens qui peuvent, ou doivent, se tisser entre des individus et entre des peuples. D’ailleurs, à la fin du film, le méchant fonctionnaire de l’État nous semble plus conciliant alors qu’il confronte Martin avec sa nouvelle prise de conscience ; lui aussi a eu des rêves.

Ce sous-ministre veut avoir des images pour prouver que l’on peut déplacer toute la population du village pour permettre ensuite des forages. Ce schéma peut nous rappeler celui de Saints-Martyrs-des-Damnés dans lequel un éditeur envoyait dans un lieu « spécial » un journaliste pour enquêter. Le dialogue entre ce manipulateur et un «innocent» (au point de départ) peut aussi nous rappeler que ce film porte sur la question fondamentale des liens qui peuvent, ou doivent, se tisser entre des individus et entre des peuples. D’ailleurs, à la fin du film, le méchant fonctionnaire de l’État nous semble plus conciliant alors qu’il confronte Martin avec sa nouvelle prise de conscience ; lui aussi a eu des rêves.

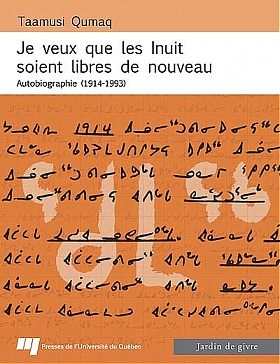

Lorsque l’ex de Martin lui fait parvenir un ouvrage : Je veux que les Inuit soient libres de nouveau : Autobiographie (1914-1993), de Taamusi Qumaq, Martin va prendre davantage conscience qu’il n’est plus qu’un jouet aux mains d’un gouvernement qui veut déposséder un peuple de son territoire. Cela va donner quelques moments un peu prêchi-prêcha bien cohérents, suivis d’une prise de conscience de Martin, mais qui, néanmoins, pèse un peu sur la narration. Cet aspect manifeste du film est cependant cohérent avec la volonté de Martin de laisser à son fils une vision différente du monde et des autres. Il faut apprendre à mieux connaître les autres, surtout s’ils sont différents de nous. Cette description du film ne dit rien du travail sonore exceptionnel, qui contribue à créer une atmosphère cosmique aux images des paysages du Nord ; le rôle du vent est capital de ce point de vue. Mais aussi les sons naturels, sans oublier la création musicale de René Lussier.

Bientôt Robin Aubert risque de nous surprendre encore davantage avec ce que sera son cinquième long métrage, un film de zombies, Les affamés.

Sortie : vendredi 24 mars 2017

V.o. : français, inuktitut

Sous-titres : français

Tuktuq

Genre : CHRONIQUE SOCIOPOLITIQUE – Origine : Canada [Québec] – Année : 2016 – Durée : 1 h 33 – Réal. : Robin Aubert – Int. : Robin Aubert, Robert Morin, Brigitte Poupart – Dist./Contact : K-Films Amérique.

Horaires

@ Cinéma Beaubien

Classement

Tout public

MISE AUX POINTS

★★★★★ Exceptionnel. ★★★★ Très Bon. ★★★ Bon. ★★ Moyen. ★ Mauvais. ½ [Entre-deux-cotes] – LES COTES REFLÈTENT UNIQUEMENT L’AVIS DES SIGNATAIRES.

![]()

Wilson

RÉSUMÉ SUCCINCT

Socialement mésadapté, Wilson vit avec son chien, son seul véritable ami. Apprenant que son père est mourant, il retourne dans sa ville natale pour être à son chevet et tente en vain de renouer avec de vieilles connaissances. Le décès de son père réveille chez Wilson un désir d’accéder à une vie sociale plus normale, mais surtout de revoir son ex-femme, Pippi, qui l’a quitté dix-sept ans plus tôt après s’être fait avorter.

EN QUELQUES MOTS

★★

Texte : Pascal Grenier

Après Ghost World, le nouveau film de Craig Johnson, Wilson, est aussi une adaptation à l’écran d’une bande dessinée de Daniel Clowes. Cependant, on est loin de la réussite du film de Terry Zwigoff de 2001. Le thème de l’aliénation urbaine y est à nouveau abordé, mais le mélange de comédie noire et d’éléments dramatiques passe difficilement à l’écran.

Le choix de Woody Harrelson pour incarner le personnage-titre est pourtant bien senti. Ce dernier incarne habilement ce rôle de mésadapté social d’âge mûr qui vit avec son chien. Après la mort de son père et le départ de son seul ami, il va chercher à briser sa solitude en retournant dans sa ville natale et se raccrocher au passé. Dans le premier tiers du film, le récit arrive à bien décrire le malaise que suscite ce personnage misanthrope et malhabile dans ses relations avec autrui. En revanche, lorsque Wilson découvre qu’il a eu une fille donnée en adoption, c’est à ce moment que le film dérape et perd de son charme.

S’ensuit une série de vignettes tantôt embarrassantes, tantôt saugrenues, où l’humour cède peu à peu le pas au drame. Par ailleurs, le film est platement mis en scène par Craig Johnson (The Skeleton Twins) et le rythme tient difficilement la route.

Sortie : vendredi 24 mars 2017

V.o. : anglais

Genre : COMÉDIE DRAMATIQUE – Origine : États-Unis – Année : 2016 – Durée : 1 h 34 – Réal. : Craig Johnson – Int. : Woody Harrelson, Laura Dern, Judy Greer, Cheryl Hines, David Warshofsky, Isabella Amara – Dist./Contact : Fox Searchlight.

Horaires

@ Cineplex

Classement

Interdit aux moins de 13 ans

MISE AUX POINTS

★★★★★ Exceptionnel. ★★★★ Très Bon. ★★★ Bon. ★★ Moyen. ★ Mauvais. ½ [Entre-deux-cotes] – LES COTES REFLÈTENT UNIQUEMENT L’AVIS DES SIGNATAIRES.

![]()

Caligula

20 mars 2017

THÉÂTRE

★★★★

Texte : Élie Castiel

L’EXISTENTIALISME ATHÉ

EST AUSSI UN HUMANISME

Mais souvent pervers, avilissant, sanglant. Des quatre pièces de théâtre d’Albert Camus, écrites entre 1938 et 1949, la première, Caligula, annonce déjà sa démarche philosophique d’un monde obsédé par le néant. Dans son Algérie natale, c’est le pouvoir colonial d’un monde impérialiste, à la fois romantique et faussement civilisateur,métaphore Caligula, dont les meurtres insensés ne sont que le symbole des gouvernements qui dominent les individus pour l’asservir.

Benoît McGinnis (Caligula) — Photo : © Yves Renaud