En couverture

Semaine du 24 au 30 novembre 2017

23 novembre 2017

AVIS AUX CINÉPHILES

Il arrive parfois que certains films ne soient pas présentés toute la semaine, particulièrement dans les salles indépendantes. Consultez les horaires quotidiens, ceux-ci pouvant changer d’un jour à l’autre.

Dû à des facteurs hors de notre contrôle et au peu de collaborations, les textes critiques pourraient enregister des retards. Néanmoins, nous déployons tous nos efforts pour éviter cette situation.

Veuillez noter que certaines bandes-annonces de films étrangers ne sont pas sous-titrées.

| EN SALLE À MONTRÉAL |

<< Cliquez sur chacun des titres pour accéder à la fiche détaillée >>

COUP DE CŒUR

« Palme d’or »

Festival de Cannes 2017

THE SQUARE

Ruben Östlund

Mazal Tov

CRITIQUE

| théâtre |

Élie Castiel

★★★ ½

NOUS… ET LES AUTRES

Il faut saluer le courage de Marc-André Thibault de parler de la communauté juive, thème, mis à part quelques rares exceptions, quasi proscris dans le cinéma et le théâtre québécois francophone. S’immiscer dans la vie d’un couple, ce n’est déjà pas facile, et lorsqu’il s’agit d’une union mixte, en l’occurrence un catholique et une juive, les enjeux prennent des allures dramatiquement irréconciliables. Et qu’il s’agit aussi d’une minorité invisible. Pour une fois, bravo !

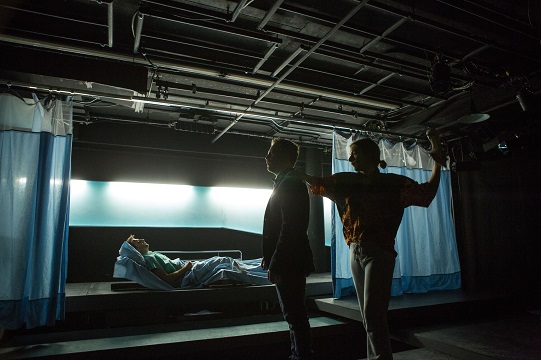

François-Simon Poirier (au lit), Stéphanie Jolicoeur et Alexis Lemay-Plamondon >> © Hugo B. Lefort

D’une part, on constate le manque d’intérêt de la majorité à ne pas essayer de comprendre l’autre (ici, il s’agit des Juifs, mais il pourrait s’agir de n’importe quelle autre minorité), ses us et coutumes, sa mouvance dans la cité, ses apports à la communauté, sa connaissance de la langue française très souvent non reconnue ; d’autre part, la propension du minoritaire à dramatiser toutes les situations et à se victimiser sans cesse. Comment réagir alors à cette pièce sincère, parfois excessive, créant des scènes où les mots ne sont plus censurés, participant à un dialogue provocant, mais en même temps enrichissant pour les deux parties en cause.

Ce qui émane de Mazal Tov, c’est la confirmation que

le Juif dans la cité ne sera reconnu que s’il

embrasse la langue française comme principal outil

de communication au pays (ce qui est tout à fait normal)

et qui, en plus, épouse les concepts de la laïcité.

La question est posée dans cette

fable urbaine qui ne résout pas le problème.

Tous ont tort et raison, semble dire Thibault, intéressé, il est bien évident, à connaître cette réalité juive montréalaise, une toute autre dimension sociale pour le groupe majoritaire. Étrange situation : le père de la mariée est issu de parents rescapés des camps et réfugiés au Maroc, pour ensuite s’établir au Québec. En Afrique du Nord, il a appris, par défaut, la langue française qu’il a léguée à sa fille.

Si la distribution comprend des noms québécois, tous des comédiens hors-pair, on aurait pu puiser dans le bassin de comédiens juifs-francophones, pas nombreux, il faut l’avouer, mais présents, soulignant une fois pour toutes l’accès des minorités au théâtre québécois.

La petite salle du Prospero, intime espace de poche, sert de lieu à un décor aussi vaste que la place réservée aux spectateurs ; à tel point qu’on croit faire partie du spectacle. Tel semble être le parti pris de l’auteur et metteur en scène. Vivre les situations, essayer de les comprendre et, pour le critique, jeter des regards furtifs de temps en temps, pour deviner ce qui se cache derrière la tête des membres de l’assistance.

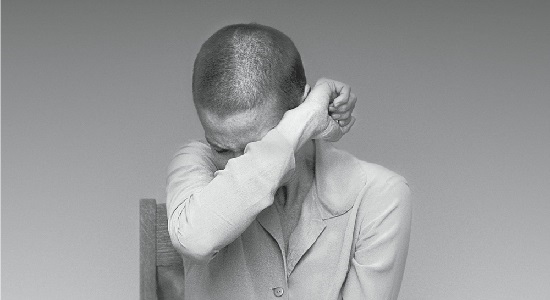

Jean-François Casabonne >> © Hugo B. Lefort

Aba jan

20 novembre 2017

POINT DE VUE

[ cinéma iranien ]

Hanieh Ziaei

Hatef Alimardani fait partie de ces réalisateurs iraniens contemporains qui osent s’exiler loin de la capitale téhéranaise pour filmer un « ailleurs », poser un autre regard sur une frange alternative méconnue de ce grand pays de plus de 80 millions d’habitants, un peu même à la manière d’Abbas Kiarostami qui n’a jamais hésité à s’égarer volontairement à travers les villages les plus reculés de l’Iran (par exemple à Koker et au nord du pays).

En effet, l’on retrouve chez Alimardani une certaine influence inconsciente ou non-avouée de la fresque cinématographique kiarostamienne. Ainsi, le film Aba jan a pour toile de fond la ville de Zanjan, située dans le nord-ouest de la capitale iranienne, menant vers la route de la ville de Tabriz et de la Turquie. Nous nous retrouvons rapidement dans le contexte de la violence de la guerre Iran-Irak des années 80 et ses impacts sur ses habitants qui se trouvent à environ 800 km de Bagdad (Irak).

Hatef Alimardani

À cette époque et aujourd’hui encore, la province de Zanjan reste majoritairement rurale et Azérie [1] (langue appartenant au groupe des langues turques de la famille des langues altaïques). D’ailleurs à l’écoute de la bande originale, on y attend la sonorité mélodieuse de l’élégante langue azérie.

The 39 Steps

CRITIQUE

[ théâtre ]

Élie Castiel

★★★ ½

UNE DÉLICIEUSE PARODIE

Du film d’Alfred Hitchcock, Patrick Barlow a retenu les lignes principales, conscient qu’au théâtre, certaines séquences sont inadaptables. Idem pour le réalisateur, qui avait puisé ses sources à partir du roman de John Buchan.

Toujours est-il que la mise en scène d’Eda Holmes, également nouvelle directrice du Centaur, opte allègrement pour la parodie, le ton comique, la farce vaudevillesque, en accord avec les pièces de divertissement. Et ça ne peut que nous plaire.

© Andrée Lanthier

Car ici, l’interprétation est le noyau du récit, une histoire rocambolesque qui nous séduit, nous désoriente (c’est là un des buts du théâtre), nous envoûte et finit par nous laisser un goût de bien-être qui se répand partout. Suite

Vu du pont

19 novembre 2017

CRITIQUE

[ théâtre ]

Élie Castiel

★★★★

L’ÂME EST AUSSI UNE PRISE

DE CONSCIENCE POLITIQUE

Après le récent et surprenant Mort d’un commis voyageur (Death of a Salesman) au Rideau Vert, Arthur Miller récidive au TNM avec Vu du pont (A View from the Bridge), adaptée à l’écran en 1962 par Sidney Lumet. À l’époque, le film avait surpris, grâce à la performance magistrale de Raf Vallone et à la mise en scène néoréaliste du cinéaste socialement engagé.

Lorraine Pintal reprend ce drame familial dans une version théâtrale traduite en québécois par Maryse Warda. Les dialogues, parfois évidents, relève de la tradition orale réaliste, et ici, en harmonie avec la classe sociale représentée ; nul doute qu’ils retiennent constamment l’attention du spectateur, le deuxième soir de Première, d’un silence absolu.

Mythomania

18 novembre 2017

CRITIQUE

| Théâtre |

Élie Castiel

★★★★

L’AMOUR HYBRIDE

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Mythomania est un essai chorégraphique hétéroclite, fait d’éléments disparates qui, soudain, comme par envoûtement, se croisent, se dissipent et se retrouvent. C’est aussi la présence vertigineusee d’une excellente artiste, danseuse, comédienne, pianiste, se donnant entièrement à un espace décoratif hallucinant, une espèce de Boîte de Pandore des rêves, des mensonges et des sentiments. Un texte bien exprimé, rempli de fausses impressions, de réalités physiques et virtuelles, un univers totalement surréaliste qui, dans l’enceinte limité d’un théâtre de poche comme celui de La Chappelle, conduit une salle comble dans un univers à part.

On sort du spectacle jouissivement désorienté,

mais tout aussi lucide devant une telle anarchie,

une totale liberté, sans censure, créant le discours

d’un environnement urbain actuel perdu, sans référents,

comme si le siècle dernier n’avait plus rien à offrir. Suite

Semaine du 17 au 23 novembre 2017

16 novembre 2017

PARADIS

PARADIS