En couverture

2017 revue et corrigée

7 décembre 2017

CRITIQUE

| THÉÂTRE |

★★★

MIEUX VAUT RIRE QUE PLEURER

Élie Castiel

L’année n’est pas encore finie, et elle pourrait nous réserver bien des surprises. Au pupitre, cette année, le charmant René Simard, ce qui rime avec chorégraphie et sens du spectacle. Rires, quelques émotions, moins de turbulences, auteurs des textes conscients que si l’année a été aussi sournoise que les précédentes, les évènements n’étaient pas particulièrement adaptables à la scène satirique.

Oui, bien entendu, le maire sortant était de la partie, comme il se doit, la télévision en prend pour son rhume, Julie Snyder (la réplique), quoiqu’on en dise, est une vedette attitrée de la franchise « revue et corrigé ».

© François Laplante Delagrave

Les Ballets Jazz de Montréal

CRITIQUE

| DANSE |

★★★★

Dance Me

ÉLOGE DE L’ÉLAN

Élie Castiel

Hommage au légendaire Leonard Cohen, Dance Me n’est que presque cela. Dès les premières secondes du succès Dance Me to the End of Love tant attendu et à peine quelques pas de danse formulés, les spectateurs s’expriment avec un tonnerre d’applaudissements bien nourris. Salle comble, faut-il souligner. Mais c’est à se demander si la majorité d’entre eux n’étaient là que pour le chanteur, les danseurs ou les deux.

Toujours est-il qu’on sentait de la part des artistes sur scène qu’il s’agissait d’un excellent exercice de réchauffement bien orchestré, signé par trois chorégraphes réputés à travers le monde, le Grec Andonis Foniadakis, la Belgo-colombienne Annabelle Lopez Ochoa et le Britannique Ihsan Rustem. Encore une fois, bravo pour la notion de diversité.

© Thierry du Bois / Cosmos Image

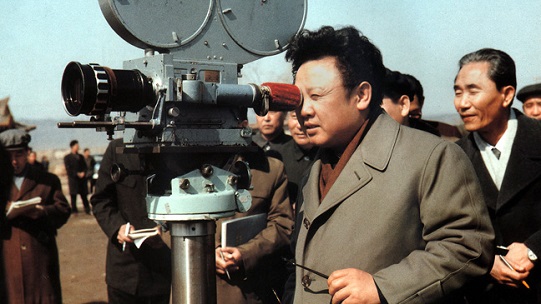

Kim Jong-il

6 décembre 2017

LE DESPOTE CINÉPHAGE

Nombreux sont les dictateurs qui ont vu dans le cinéma un outil d’endoctrinement particulièrement efficace. Qu’il s’agisse d’Hitler ayant fait appel aux services de la réalisatrice Leni Riefenstahl ou encore de Lénine qui décréta que « de tous les arts, le cinéma est pour nous le plus important », ces chefs d’état ont su mesurer toute la puissance suggestive du langage cinématographique. Kim Jong-il, père de Kim Jong-un, actuel dirigeant de la Corée du Nord, allait à son tour considérer le cinéma (à l’instar de la littérature et de la musique nationales) comme un moyen stratégique pour gravir les échelons du pouvoir et le conserver.

ALAIN VÉZINA

Kim Jong-il, l’œil à la caméra

Les images interdites

L’un des piliers du régime autarcique de la Corée du Nord repose sur la capacité de ses dirigeants à maintenir le pays isolé du monde extérieur. Cet hermétisme permet ensuite à la propagande étatique de s’imposer sans entraves et d’ancrer solidement dans l’esprit des citoyens que leur nation fait l’envie du monde entier. Les autorités nord-coréennes vont naturellement exercer une censure implacable contre toute forme d’expression susceptible de contredire l’idéologie officielle. Le cinéma et les programmes télévisés des pays étrangers demeurent strictement interdits sur le territoire de la Corée du Nord où pratiquement seuls les films locaux, allégories vantant les vertus du communisme, sont présentés. Mais les barrières de cette réclusion culturelle se lézardent au fur et à mesure qu’apparaissent de nouveaux supports de diffusion. Des milliers de cassettes, de CDs, de DVDs (même si le prix élevé des lecteurs DVD en Corée du Nord a d’abord rendu cette technologie difficilement accessible) ou de clés USB contenant des séries et des films piratés sont introduits illégalement au pays. Le cinéma étranger, en particulier celui produit aux États-Unis, constitue dès lors pour les Nord-Coréens une rare fenêtre sur le monde extérieur.

Kim Jong-il nourrissait d’autres desseins importants pour

le cinéma de la Corée du Nord. Il y voyait un moyen de

faire rayonner le pays sur la scène internationale. Il souhaitait

exporter des productions de qualité susceptibles d’être

programmées dans de prestigieux festivals et, ultimement,

de générer des recettes substantielles outre-frontières.

De plus, en brisant l’isolement des spectateurs, les derniers succès d’Hollywood ou de la Corée du Sud révèlent des décennies de mensonges colportés par les dirigeants du régime. Mais en dépit des précautions prises lors de ces visionnages clandestins (rideaux tirés, son réglé au minimum), il arrive que de malheureux spectateurs soient pris sur le fait. L’une des tactiques de perquisition souvent utilisées par les autorités consiste à couper l’électricité d’un immeuble et à s’introduire rapidement dans les appartements afin de vérifier le contenu des disques coincés dans les lecteurs. Les personnes ayant en leur possession des œuvres considérées comme subversives (désignées sous la formule de « sujets visuels impurs ») sont emprisonnées, voire exécutées1.

Une passion démesurée

Kim Jong-il a toujours nourri pour le cinéma un enthousiasme qui n’avait d’égal que son ambition à prendre un jour les rênes du pouvoir. On peut même affirmer que le cinéma a joué un rôle non négligeable dans son ascension politique. Le futur « Cher Dirigeant » cultive une fascination pour le septième art dès son enfance. À l’âge de 7 ans, il commence à fréquenter assidûment les studios de Pyongyang et on raconte qu’il dispensait des conseils fort avisés aux cinéastes. Le cinéma, sous la férule de l’État, a alors pour mandat de propager une image positive de la Corée du Nord dans le monde. Le premier film produit par le régime, My Home Village (1949), est tout entier dédié à la gloire de son dirigeant Kim Il-sung, père de Kim Jong-il. Le scénario ignore délibérément le fait que ce sont les Alliés qui ont délivré la péninsule coréenne de l’occupation japonaise. Le véritable héros de cette guerre (et du film) est en réalité Kim Il-sung lui-même qui, à la tête de ses troupes révolutionnaires, a repoussé l’envahisseur nippon. Ce révisionnisme historique sera dès lors une source d’inspiration féconde pour le cinéma nord-coréen qui fera de Kim Il-sung le véritable libérateur de la Corée (ses troupes ont été en réalité décimées par les Japonais et il fut obligé de se réfugier en Union soviétique). Ces louanges des exploits fictifs du dictateur renforçaient son prestige et sa légitimité de gouverner le pays qui lui devait son salut.

My Home Village

Il va sans dire que ces films flattaient la vanité du despote. Son fils y vit dès lors une manière de consolider sa position de prétendant au pouvoir. Kim Jong-il va tout d’abord se familiariser avec le cinéma occidental en faisant équiper toutes les ambassades nord-coréennes du matériel nécessaire pour dupliquer les films. Le personnel diplomatique avait pour instruction d’emprunter divers longs métrages – sous le faux prétexte d’organiser des projections privées – afin d’en tirer des copies. Celles-ci étaient ensuite acheminées secrètement à Pyongyang où on doublait les dialogues avec des acteurs nord-coréens. Toute cette opération avait pour seul objectif de combler la cinéphilie insatiable de Kim Jong-il qui fit aménager une salle de cinéma dans chacune de ses résidences. Le futur dictateur a pu ainsi analyser, à travers des œuvres du monde entier, jusqu’à quel point la sémiologie filmique (cadrage, montage, musique, etc.) pouvait exercer une influence manipulatrice sur le spectateur.

Le cinéma : la clé du pouvoir

À la fin des années 1960, Kim Jong-il dirige le département de la Propagande et de l’Agitation. Il dote les studios de Pyongyang d’équipements modernes et commande la production du film Sea of Blood (1968), inspiré d’une opérette de… Kim Il-sung ! Le film, réalisé par Choe Ik-gyu, un metteur en scène nord-coréen d’expérience, soulève l’enthousiasme du public. Kim Jong-il produit ensuite Flower Girl (1972), autre éloge excessif de Kim Il-sung et de son armée révolutionnaire qui, dans le dénouement, se portent à la rescousse d’une pauvre villageoise nord-coréenne et de sa famille subissant le joug cruel des troupes japonaises. Même si le film fut de nouveau réalisé par Choe Ik-gyu, Kim Jong-il collabora à la rédaction du scénario, au casting, à la mise en scène et supervisa le montage. Flower Girl remporte un succès colossal en Corée du Nord et même dans certains pays communistes. Il est acclamé en Chine et obtient un prix au festival de Karlovy Vary en Tchécoslovaquie.

Sea of Blood

Dans la foulée de ce succès, Kim Jong-il publie un ouvrage académique dans lequel il partage ses conceptions – assez simplistes – du septième art et insiste sur la mission idéologique de celui-ci. Nul doute que la plupart de ses enseignements sur l’esthétique cinématographique, considérés par les Nord-Coréens comme des preuves de son génie artistique, sont tirés de la multitude de films de sa cinémathèque personnelle (on avance le chiffre de 20 000 !), films que personne d’autre n’était autorisé à voir en Corée du Nord. Cela dit, les préférences cinématographiques de Kim Jong-il ne relevaient pas toujours du grand art puisqu’il affichait entre autres une prédilection pour les films de la série Friday the 13th. James Bond, Rambo et le cinéma d’action de Hong Kong comptaient également parmi ses préférences.

Flower Girl

Kim Il-sung ne pouvait que se montrer ravi par les films produits sous la gouverne de son fils. Ces œuvres, en lui attribuant des faits d’armes imaginaires, gravaient durablement l’aura messianique du « Grand Leader » dans la conscience du peuple. Le fils prouva à son père qu’il était entièrement dévoué à entretenir le culte autour de sa personne et à préserver son héritage politique. Kim Jong-il en vint ainsi à écarter ses rivaux potentiels à la succession de son père, notamment son oncle Kim Yong-ju et son frère Kim Pyong-il.

La conquête avortée

Kim Jong-il nourrissait d’autres desseins importants pour le cinéma de la Corée du Nord. Il y voyait un moyen de faire rayonner le pays sur la scène internationale. Il souhaitait exporter des productions de qualité susceptibles d’être programmées dans de prestigieux festivals et, ultimement, de générer des recettes substantielles outre-frontières. Mais le cinéma nord-coréen, destiné depuis toujours à la propagande, souffrait du manque de créativité de ses artisans. Le futur « Cher Dirigeant » était conscient que la cinématographie nationale se constituait essentiellement d’œuvres à la forme et aux scénarii répétitifs, larmoyants et ennuyeux, avec en outre de piètres acteurs. Comment alors donner une nouvelle impulsion à la production cinématographique du pays ? Kim Jong-il échafauda un plan digne d’un film d’espionnage : il fit kidnapper en 1978 un célèbre réalisateur sud-coréen et son épouse, une actrice de renom, et les obligea à tourner pour la gloire de la Corée du Nord.

Pulgasari

Shin Sang-ok et sa femme, Choi Eun-hee, ont été détenus huit ans au nord et tournèrent sept films pour Kim Jong-il avant de réussir à échapper à la vigilance de leurs gardiens et à se réfugier à l’ambassade américaine lors d’un voyage à Vienne en 1986. Force est d’admettre cependant que leur contribution forcée à la filmographie nord-coréenne fut significative dans la mesure où ils ont abordé des genres atypiques au pays, allant de la romance musicale (Love, Love, My Love) au film de monstre géant (Pulgasari, avatar local de Godzilla) en passant par le cinéma d’arts martiaux (Hong Kil-dong). Deux de leurs productions ont remporté des prix internationaux (meilleure réalisation pour The Emissary Who Did Not Return au festival tchèque de Karlovy Vary en 1984 et prix de la meilleure actrice décerné à Choi Eun-hee pour Salt au Festival international du film de Moscou en 1985). Ces distinctions ont réjoui au plus haut point Kim Jong-il qui voyait alors les films de la Corée du Nord gagner une respectabilité internationale. La défection du couple a donc porté un dur coup aux aspirations du futur dirigeant. La dernière tentative notoire du cinéma nord-coréen de se tailler une place sur le marché extérieur remonte à l’an 2000 avec une pâle imitation du Titanic de James Cameron intitulée Soul’s Protest. En dépit des moyens colossaux investis dans l’entreprise (plus de 10 000 figurants !), le film a laissé indifférents à peu près tous les distributeurs étrangers. Il fut ainsi incapable de combler les espérances d’un dictateur pour qui le cinéma constituait un moyen parmi tant d’autres de se mesurer au reste du monde.

Soul’s Protest

La dernière tentative notoire du cinéma nord-coréen

de se tailler une place sur le marché extérieur remonte

à l’an 2000 avec une pâle imitation du

Titanic de James Cameron intitulée Soul’s Protest.

1 Cette interdiction des films américains évoque une situation similaire en URSS dans les années 1980. Au début de la décennie, les magnétoscopes occidentaux sont introduits en contrebande et les Soviétiques peuvent se procurer, toujours sur le marché noir, les cassettes VHS des blockbusters américains. Les autorités tentent d’endiguer ce commerce illicite avec des peines sévères. Par exemple, vendre une cassette de Rocky IV peut conduire jusqu’à deux ans de prison. Le magnétoscope permet aussi l’établissement des vidéo-salons, des micro-cinémas regroupant de 20 à 40 personnes, offrant les derniers succès d’Hollywood non programmés dans les cinémas conventionnels.

![]()

Lucas Debargue

3 décembre 2017

AVIS

| CONCERT |

la rédaction

L’ART DU PIANO EST UN SPORT DE COMBAT

En 2015, au 15e Concours international Tchaïkovski, il reçoit le quatrième prix. Il persévère, se classant aujourd’hui comme l’un des plus importants pianistes classiques du moment. Et pourtant, pour ce Français issu d’une famille non musicale, la passion de la musique s’éveille en lui avant son adolescence. Il joint un groupe rock et puis passe son bac, pour finalement s’inscrire à la faculté de Lettres modernes de l’Université Paris Diderot.

Oui, de nos jours, dans un monde où ne règne que le gain immédiat, il faut avoir du cran pour poursuivre des études humanistes. Car l’art est un des fondements pour que le monde change, pour le mieux. Et que certains en sont conscients.

Semaine du 1er au 7 décembre 2017

30 novembre 2017

AVIS AUX CINÉPHILES

Il arrive parfois que certains films ne soient pas présentés toute la semaine, particulièrement dans les salles indépendantes. Consultez les horaires quotidiens, ceux-ci pouvant changer d’un jour à l’autre.

Dû à des facteurs hors de notre contrôle et au peu de collaborations, les textes critiques pourraient enregister des retards. Néanmoins, nous déployons tous nos efforts pour éviter cette situation.

Veuillez noter que certaines bandes-annonces de films étrangers ne sont pas sous-titrées.

| EN SALLE À MONTRÉAL |

<< Cliquez sur chacun des titres pour accéder à la fiche détaillée >>

COUP DE CŒUR

JEUNE FEMME

Léonor Serraille

Caméra d’or

Caméra d’or

Festival de Cannes 2017

CRITIQUES

Blade of the Immortal

Takashi Miike

DPJ

Guillaume Sylvestre

Rock’n Roll

Guillaume Canet

SANS COMMENTAIRES

Sweet Virginia

Jamie M. Dagg

Radius

Steeve Léonard, Caroline Labrèche

Tadoussac

Martin Laroche

PRÉ-SORTIES

Mer 6 décembre 17

@ Cinéma Beaubien – Cineplex

Noël & Cie

Alain Chabat

V.o.: français

Santa & Cie

Classement

Tout public

Jeu 7 décembre 17

@ Cineplex

The Disaster Artist

James Franco

V.o. : anglais

Classement

Tout public

Fiches détaillées

Semaine du 8 au 14 décembre 2017

Image+Nation 2017

24 novembre 2017

Katharine Setzer

[ RENCONTRE ]

UNE FENÊTRE OUVERTE

SUR LA QUEERTITUDE

Image+Nation a débuté hier avec Call Me by Your Name (Appelle-moi par ton nom), en salle le 22 décembre. Depuis 30 ans, cet évènement a prouvé que les organisatrices avaient de l’imagination à revendre. Contre vents et marées, elles ont réussi à maintenir le bateau à flot, soucieuses que la « queertitude » n’est pas seulement une façon de vivre, mais également un concept politique. Rencontre avec Katharine Setzer, une des têtes pensantes, avec l’incontournable Charlie Boudreau, de cette rencontre cinématographique essentielle, ne serait-ce que pour changer les mentalités.

propos recueillis et traduits de l’anglais par Élie Castiel

Soirée d’ouverture 2017, à l’Impérial >> © Pierre-Yves Montpetit

Vic and Flo Saw a Bear

CRITIQUE

[ THÉÂTRE ]

Élie Castiel

★★★ ½

LE BRUIT DES ARBRES

La première question qu’on est en droit de se poser est de savoir pourquoi une adaptation théâtrale du fort probablement meilleur film de fiction de Denis Côté. Le cinéma, médium de tous les possibles, offrait l’occasion à l’éclectique cinéaste de jouer avec les angles, les cadrages, la narration, même avec la direction des comédiens.

Éléments, dans ce cas-ci, quasi intransmissibles. Avouons tout de même que le décor de Lyne Paquette pour cette production tout à fait inattendue reflète magnifiquement bien la vision du metteur en scène. Reproduire les instants pivots d’une relation homosexuelle et la présence d’une troisième personne, celle par qui le drame arrive ; une situation où la banalité flirste agressivement avec la tragédie. Sans oublier le seul personnage masculin (physiquement parlant) de ce drame ambiant. Bravo à Alexandre Lavigne qui s’en tire avec tous les honneurs – Le bilinguisme parfait peut servir dans la quête des rôles (n.d.l.r.).

Natalie Liconti (Flo) et Julie Tamiko Manning (Vic) >> © Maxime Côté

Car ici, comme dans le film, il s’agit d’un fait divers qu’on retrouve à la une des quotidiens populaires, mais que Côté et Michael Mackenzie réhabilite selon une vision intellectuelle. Bien entendu, dans le programme de la soirée, Mackenzie explique sa vision des choses. Cela est le cas pour n’importe quel spectacle. Mais il est également conscient des risques que cette proposition tenait. Pour cela… chapeau d’avoir osé !

Le minimalisme de la scénographie est au diapason avec la rigidité de l’ensemble. Après le choc de l’instant, on constate que c’est voulu. Nous sommes au théâtre et devant un environnement naturel, tout est rendu possible. Cela donne à Julie Tamiko Manning la reconnaissance qu’elle mérite. Sa présence et son ton de voix naturels révèlent toute une gamme d’émotions. Elle existe, pour elle et pour nous. Congrats !

Michael Mackenzie sort gagnant de cette entreprise

avec discipline, sens de l’humoir noir, et qui demande

un talent fou pour qu’elle réussisse, même si ce n’est

pas entièrement. Quoi qu’il en soit,

Denis Côté peut dormir sur ses deux oreilles.

Natalie Liconti est convaincante, mais elle joue, ce qui, pour les circonstances, est déjà bien. Et le jeu pervers de Leslie Baker nous rappelle qu’au théâtre, comme au cinéma, les rapports entre les comédiens et le médium qu’ils défendent est totalement une question de morale.

Côté récit, nous sommes en pleine forêt, avec ses propres bruits des arbres et les sons animaliers, loin de la civilisation, là où le meilleur et le pire peuvent arriver. Un monde hors du temps qui invente ses propres règles, ses propres signes, ses révélations et quelque chose de magique qui a à voir avec le mystère de la nature.

Dans cet esprit, Michael Mackenzie sort gagnant de cette entreprise avec discipline, sens de l’humoir noir, et qui demande un talent fou pour qu’elle réussisse, même si ce n’est pas entièrement. Quoi qu’il en soit, Denis Côté peut dormir sur ses deux oreilles.

![]()

| VIC AND FLO SAW A BEAR |

Mise en scène : Michael Mackenzie, assisté de Cristina Cugliandro – Traduction : Michael Mackenzie, d’après le scénario du film Vic et Flo ont vu un ours, de Denis Côté – Décors : Lyne Paquette – Costumes. : Fruzsina Lanyi –Son: Peter Cerone – Design vidéo : Mariana Frandsen – Éclairages : Tim Rodrigues – Distribution : Julie Tamiko Manning (Vic), Natalie Liconti (Flo), Alexandre Lavigne (Daniel), Leslie Bake (Jackie) – Production : Talisman Theatre.

Durée

1 h 40 (sans entracte)

Représentations

Jusqu’au 2 décembre 2017

Centaur (Salle intime)

MISE AUX POINTS

★★★★★ Exceptionnel. ★★★★ Très Bon. ★★★ Bon. ★★ Moyen. ★ Mauvais. ½ [Entre-deux-cotes]