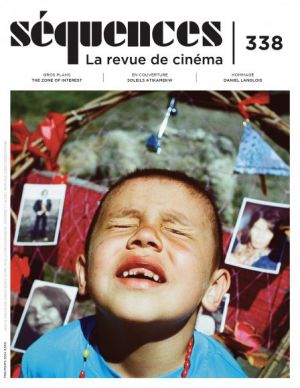

En couverture

L’homme invisible

20 janvier 2012

>> Sylvain Lavallée

Ma rétrospective 2011 entamée la semaine dernière avec une critique du dernier film de David Fincher, the Girl With the Dragon Tattoo, a été pensée autour de certaines thématiques qui parcourent la majorité de mes films de l’année. En effet, la société contemporaine dépeinte par Fincher n’est pas si différente de celle montrée par Steve McQueen dans son Shame, sur lequel je m’arrête cette semaine, ces deux films partageant entre autres une figure de mise en scène importante : la transparence et le verre opposés au fermé et au secret. Le tueur du film de Fincher habite une maison en verre, il accomplit ses crimes dans son sous-sol, offrant aux autres une image affable sous laquelle il cache ses actes ignobles. Dans Shame, Brandon (Michael Fassbender) travaille dans une tour en verre, et plus il s’enfonce dans son obsession du sexe, plus les lieux se referment autour de lui, jusque dans ce sous-sol rougeâtre qui clôt sa nuit d’errance sexuelle. À l’exception de sa sœur, personne ne soupçonne les troubles psychologiques de Brandon, il offre aussi une image publique saine cachant une identité plus dérangée (sans parler de crime dans son cas), mais contrairement au tueur de Fincher, il fait tout pour se faire voir, il ne veut pas se cacher (il baise à l’extérieur, dans une fenêtre, dans un club rempli de voyeurs, il regarde des sites pornos au travail, il garde la porte de sa salle de bains ouverte quand il se masturbe, etc.), ce qui rend d’autant plus troublant le fait qu’on ne le voit pas, qu’on reste aveugle à son obsession. Brandon vit donc dans cette société apathique où l’autre n’est qu’un objet ou un obstacle, si bien décrite par Fincher dans ses deux derniers films, mais Brandon n’en est pas que le produit, comme le sont Zuckerberg et Salander, il en est aussi victime (comme d’habitude, moult spoilers s’ensuivent).

Le titre du film a été interprété de façon diverse : certains voient le sentiment de honte se poindre uniquement en conclusion, après le suicide manqué de Sissy (Carey Mulligan), la sœur de Brandon, d’autres supposent que Brandon porte ce sentiment dès le début et que la présence de sa sœur ne fait que l’exacerber, l’extérioriser (ce que je crois), et d’autres cherchent en vain cette honte, voyant plutôt en Brandon un homme complètement indifférent, pratiquement un mort-vivant, et pour ceux-là le titre s’avère plus énigmatique. Je ne pense pas que la dernière option peut être sérieusement défendue, il faut être aveugle à l’interprétation de Fassbender (extraordinaire, on ne le dira pas assez) pour y voir de l’aphasie : il est certes peu expressif, par moment impassible, mais son désespoir affleure toujours à la surface, et il faudrait oublier toutes les scènes où il exprime ouvertement son impasse. Shame a suscité récemment une discussion sur le degré d’ambiguïté « acceptable » dans un film, alors qu’on lui reprochait d’être trop ambigu, d’être l’un de ces sapins dénudés que l’on peut décorer de toutes nos guirlandes métaphoriques préférées. S’il est vrai que l’ambiguïté et le non-dit sont devenus des synonymes faciles de « cinéma d’auteur » (il ne faut surtout pas parler, et si on évite la musique c’est encore mieux), ces critiques ne s’appliquent pas au film de McQueen : la principale ambiguïté de Shame concerne la relation entre Brandon et Sissy, leur passé trouble (« We’re not bad people. We just come from a bad place » lui dit-elle), mais McQueen ne s’intéresse pas aux causes de leurs déficiences relationnelles respectives, d’où ce flou sur leur histoire. Comme dans Hunger, son précédent film, sa caméra est tournée vers le corps de l’acteur, il cherche les symptômes de leurs maux sur ces corps, la psychologie n’est qu’un arrière-plan, qu’il faut tenir en retrait pour qu’elle n’explicite pas ces corps puisqu’il est présenté entre autres comme un étranger inconnaissable; l’ambiguïté est donc, en partie, le sujet du film.

Shame fonctionne de manière très semblable à Hunger : le corps exposé de Michael Fassbender est éprouvé, il est engagé dans une forme de suicide pour protester contre l’ordre des choses, une grève de la faim de nature politique pour Hunger et une sexualité maladive dans Shame, exprimant dans ce cas-ci un rejet de la société. Comme dit plus haut, Brandon cherche à se faire voir (dans Hunger aussi, sa grève doit être remarquée pour être efficace), ce qui déjà met en relief sa honte : son désir d’être vu n’a rien d’un exhibitionnisme sexuel, ce n’est pas ses capacités ou ses prouesses physiques qu’il veut étaler, mais sa maladie, même si évidemment il ne pourra jamais l’aborder directement, ni l’accepter si on le confronte comme le fait sa sœur. Sa pathologie est typique : elle part d’une honte, peut-être de ce passé familial inconnu mais certainement peu reluisant (pour faire dans la psychologie), ce sentiment de honte mène ensuite à une dépendance (le sexe pour Brandon, une dépendance émotionnelle pour Sissy), puis la honte se transpose dans cette dépendance puisque celle-ci témoigne de la honte initiale, alors on s’enfonce de plus en plus dans la dépendance pour fuir éperdument une honte qui se manifeste dans cette même dépendance, une spirale sans fin, d’où le désir, conscient ou non, de révéler cette maladie à l’autre, de se faire voir, un lent suicide manqué (comme ceux de Sissy), un appel à l’aide. Pour Brandon, il faut que l’on découvre son ordinateur au bureau rempli de sites pornos, il doit bien savoir que son historique d’internaute va forcément être décelé par son employeur un jour ou l’autre. Sa réaction lorsque son patron le confronte à cet ordinateur est très détachée, la honte n’est pas évidente dans son jeu, il ne court pas se cacher dans un coin, mais sa posture exprime une attente, Brandon se demande peut-être pourquoi il n’est pas accusé de quoi que ce soit par son patron, et il est probablement déçu que le tout soit résolu si facilement.

Il n’y a pourtant là rien de très surprenant, son patron a déjà été présenté comme aveugle, il est impossible pour lui de voir réellement Brandon, de le soupçonner de pratiquer ces activités perverses. La scène de séduction dans le bar en témoigne, bien sûr, alors que le patron ne parvient pas à se rappeler la couleur des yeux des filles qu’il drague, mais aussi la séquence du chant de Sissy, un New York, New York terriblement triste et désenchanté, à l’inverse de l’interprétation usuelle pleine d’espoir, comme si New York était la dernière chance de salut de l’interprète. Les applaudissements soulignant cette performance si émouvante paraissent déplacés, les commentaires du patron encore plus, seules les larmes silencieuses de Brandon sont appropriées. Les exemples d’aveuglement, volontaire ou non, sont nombreux, Sissy affirmant ne pas avoir vu l’alliance du patron par exemple, ou Brandon qui dit être incapable de vivre dans le moment présent, incapable donc de voir ce qui est en face de lui. Même si Brandon souffre visiblement de ces regards vides portés sur lui, il est tout autant coupable de cette indifférence envers les autres, dans sa relation à sa sœur particulièrement, qu’il tente de faire taire et d’ignorer, parce qu’elle lui rappelle l’origine de sa honte probablement, et parce qu’elle est son négatif, sa dépendance émotionnelle le renvoyant à sa propre incapacité à établir un véritable lien avec les autres. En fait, le patron ne voit pas du tout les autres, il en est incapable, alors qu’au contraire Brandon comprend très bien sa sœur, mais il refuse de lui montrer quelque considération, il n’accepte pas ce qu’il voit en elle, il ne veut pas s’en encombrer. C’est ce que nous montre le premier plan où ils sont réunis, un champ-contrechamp dans le même plan : Brandon la découvre dans sa douche, il est à gauche du cadre, elle est hors champ, mais nous voyons son reflet à elle dans un miroir à la droite du cadre. Alors qu’en réalité ils sont face à face, avec ce jeu de miroir le raccord entre leurs regards est brisé, ils semblent se parler sans se regarder.

La sexualité de Brandon n’est donc que le reflet de cette société aveugle, c’est une façon pour lui de reléguer l’autre à un rôle purement utilitaire, en le renvoyant à un objet détaché d’émotion, à un morceau de chair sans esprit, ne servant qu’à sa propre jouissance, comme si pour répliquer à une société atone Brandon tentait d’atteindre par la baise ce statut d’objet auquel on le confine déjà de toute façon (encore là, nous ne sommes pas loin de Fincher, même si l’esthétique est très différente). D’ailleurs, Brandon ne s’intéresse qu’au sexe, au corps, il n’a aucun intérêt pour la séduction, une activité qui demande un minimum d’intérêt envers l’autre, qui demande d’établir un contact par les mots, ce qu’il serait bien incapable de faire : dans la scène au bar, il ne tente pas de séduire les filles, il regarde même son patron avec dégoût, embêté par son manège pathétique. Il ne se vante pas non plus de ses aventures, il ne se défend pas lorsque son patron le questionne sur son ordinateur, il ne parle pas à la femme dans le métro, sa séduction passe uniquement par le corps, il semble peu intéressé par la parole, il est d’ailleurs très hésitant avec Marianne, sa collègue de travail avec qui il tente d’établir une relation plus humaine (dans la scène la plus verbeuse du film, un plan-séquence rappelant la structure de Hunger, troué lui aussi en son centre par une longue discussion en plan-séquence). Après l’échec de cette rencontre, après un dernier conflit avec sa sœur qui lui rappelle encore une fois cette défaite, il se lance dans une débauche nocturne pour éprouver les limites de son corps, tentant de nouvelles expériences (provocation sexuelle dans un bar, homosexualité (maladroitement représentée comme infernale et terrifiante), ménage à trois) pour voir s’il peut enfin devenir un simple corps, un suicide manqué qui a lieu en parallèle à celui de sa sœur, chacun criant leur désespoir à leur façon, tentant tous deux de s’enlever la vie, littéralement dans le cas de Sissy, ou en tentant de devenir un corps sans âme pour Brandon.

Que nous montre alors le dernier plan, cette répétition de la première scène, se terminant abruptement, sans que l’on sache si oui ou non Brandon suivra la femme hors du wagon, fin ouverte s’il en est une? Il y a deux choses, essentiellement, qui ont changé entre cette dernière scène et la première : d’abord, il y a le regard du spectateur. Au début du film, cette scène de séduction dans le métro est montée en parallèle avec Brandon déambulant nu dans son appartement froid et austère, coupant net son répondeur laissant entendre la voix d’une femme clairement en détresse (on saura plus tard qu’il s’agit de sa sœur), alors le personnage nous est d’emblée plutôt antipathique, il semble séduire des femmes pour ensuite les délaisser lorsqu’elles ont besoin de lui. À la fin du film, on ne peut plus voir Brandon de la même manière, notre regard sur la même situation a changé et c’est ce qui importe. De la sorte, McQueen donne à son personnage exactement ce dont il a besoin : la possibilité d’être vu, par nous spectateurs, de nous montrer sa maladie, et donc d’établir un lien d’empathie avec nous à défaut d’en avoir un avec ses proches. Plus important peut-être, cette dernière scène n’est pas montée en parallèle comme la première, la caméra reste à l’intérieur du wagon de métro, c’est-à-dire ici et maintenant, ce que justement Brandon disait à Marianne être incapable de faire. Le regard du personnage a donc changé lui aussi, cette fois il demeure dans le présent, ce qui est déjà une forme de guérison, son dépendance étant liée, comme dit, à une honte du passé (symbolisée dans la première scène par la voix de sa sœur au répondeur, un rappel de son passé qui hante son présent). La dynamique entre Brandon et la femme du métro est d’ailleurs inversée : alors qu’elle était mal à l’aise dans la première scène, cette fois c’est elle qui tente de le séduire en gestes, lui ne montre aucunement son désir envers elle, si seulement il en a encore un (en fait, il n’a jamais eu de désir, sa soif de sexe est fonctionnelle, c’est un besoin). Est-ce le signe d’une véritable guérison? Je ne saurais dire, mais s’il m’apparaît possible qu’il se soit évadé, au moins temporairement, de cette spirale obsessive l’entraînant vers le fond, il ne peut certainement pas s’être guéri de sa honte, trop incrustée en lui (le fait que la scène prenne place dans un métro peut toutefois nous porter à croire qu’en fait il n’a jamais quitté sa dépendance souterraine).

Le lecteur fidèle ne peut manquer de voir le lien entre cette interprétation du film et ce que j’écrivais sur le corps au cinéma dans mes Investigations cinématographiques (et les lecteurs de la revue imprimée peuvent retrouver quelques échos avec ma critique de Drive, dans le numéro 275), notamment sur le fait que notre corps sert à la fois à nous exprimer et à nous isoler. L’utilisation du plan-séquence dans Shame présente d’ailleurs ce corps de l’acteur dans son intégrité, sans le morceler par le montage, l’antithèse de cette esthétique en champ contrechamp ne présentant que le visage des acteurs, niant le corps au profit de la parole. Je citais en conclusion de ces Investigations Belà Balàzs et son Homme visible : « Mais le nouveau langage gestuel, qui arrive, naît de notre douloureuse aspiration à pouvoir être des hommes avec notre corps entier, à être nous-mêmes de la tête aux pieds (et pas seulement dans nos paroles) et à ne plus devoir traîner avec nous notre propre corps comme une chose étrangère, comme un quelconque outil pratique. Il naît de l’aspiration à retrouver l’homme corporel rendu muet, oublié et devenu invisible. » Ce projet de retrouver l’homme corporel est inscrit dans le film de McQueen (dans Hunger également), Brandon s’exprime essentiellement par son corps, mais comme je le notais dans ces Investigations, nous ne savons pas lire ce langage corporel, les médias modernes nient le corps au profit de la parole, ou en tout cas des mots, et c’est aussi le constat de Shame, avec cette vision utilitaire du corps, incompris lorsqu’il s’exprime parce qu’il n’est conçu que comme un objet, pas comme un outil d’expression. Les diverses interprétations que les critiques ont collées au corps de Brandon nous renvoient d’ailleurs à cette incompréhension, à la difficulté que nous avons à déchiffrer ce langage corporel, d’où l’importance de l’ambiguïté cultivée par le film, son refus de la psychologie ou de l’explication par la parole, et d’où, surtout, ce malaise qui nous assaille lorsque ne pouvons comprendre exactement ce qui anime ce corps, l’étrangeté du corps de Brandon nous rappelant l’étrangeté de notre propre corps aux yeux des autres (d’ailleurs, Brandon est littéralement un étranger à New York, il mentionne à deux ou trois reprises ses origines irlandaises).

Il serait peut-être plus juste alors de concevoir le sentiment de honte de Brandon autrement que d’un point de vue pathologique (c’est-à-dire comme la honte qu’il éprouve face à son obsession), pour le considérer plutôt sous un angle existentiel. En effet, Sartre écrivait dans L’Être et le Néant : « La honte est le sentiment de chute originelle, non du fait que j’aurais commis telle ou telle faute, mais simplement du fait que je suis tombé dans le monde, au milieu des choses et que j’ai besoin de la médiation d’autrui pour être ce que je suis. » Peut-être alors que la honte de Brandon provient de cette sensation de la chute originelle plutôt que de son passé familial, on pourrait citer à l’appui de cette idée le récit que Brandon livre à Marianne, ce souvenir d’enfance d’une blessure à la tête, une chute qui lui a laissé une bosse dont il ne peut se départir, et le fait que son parcours est aussi une chute, du haut de son gratte-ciel jusqu’aux bas-fonds new-yorkais. Mais si j’ai besoin de « la médiation d’autrui pour être ce que je suis », se demande McQueen, alors que se passe-t-il lorsque les autres sont aveugles, lorsqu’ils sont incapables de me regarder comme un individu? Pouvons-nous encore exister? Brandon, en tout cas, n’a pas la sensation d’exister, alors il tente de détruire ce qu’il lui reste de vie, cette honte, dans son dépendance au sexe, pour ne devenir que ce corps sans âme, un simple mécanisme propre à la jouissance. Et au fond, ce qu’il y a de très beau dans ce film, c’est que Brandon échoue, il a beau s’enfoncer de plus en plus dans sa dépendance, il ne parviendra jamais à devenir un simple objet, il ne pourra jamais se délivrer de cette honte qui fait de lui un homme, qui le rattache encore aux autres. C’est peut-être ce qui l’ébranle à la fin du film, lorsqu’il s’effondre dans la rue, sous le choc d’une épiphanie douloureuse qui le déleste de son passé, qui lui permet de regarder franchement la femme dans le métro et de vivre pour la première fois dans le moment présent: il comprend qu’il est un homme malgré tout et que rien ne pourra effacer son humanité, une aussi belle que légère lueur d’espoir, la dernière peut-être, illuminant les ténèbres de ce monde déliquescent.