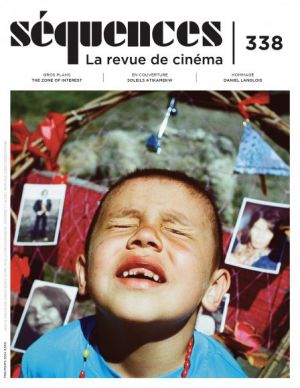

En couverture

L’expérience du deuil

17 juin 2011

>> Sylvain Lavallée

Comment aborder adéquatement The Tree of Life, le dernier film de Terrence Malick? Par l’émotion, je crois, qui prime dans son cinéma, la réflexion émergeant grâce à elle, au travers d’elle. Étrange, dira-ton, puisque depuis Badlands, ce que l’on reproche principalement à Malick, c’est de pratiquer un cinéma froid et distant. Un peu difficile de blâmer autrui pour ne pas ressentir la même chose que soi, mais qu’à cela ne tienne, je suis prêt à arracher sa badge de cinéphile à quiconque reste impassible devant un film de Malick; autant désavouer le cinéma. Son œuvre repose sur l’émotion, sur la sensation, l’atmosphère, l’expérience, enfin, peu importe le terme, il suffit de dire qu’elle s’adresse avant tout aux sens. Sans l’émotion, tout s’efface, et, coïncidence, ceux qui se plaignent de la froideur de son cinéma sont aussi ceux qui le déclarent incompréhensible (des exemples : ici , ici ou ici) Pour certains, qu’une partie du film demeure hermétique ne semble pas poser problème; pour d’autres, c’est impardonnable. Je ne sais pas ce que je préfère : celui qui dit franchement que le film l’a emmerdé et qu’il n’a rien compris, ou celui qui admire de loin, qui dit avoir aimé le film, mais qui n’ose pas s’engager envers celui-ci.

On l’aura compris : peu de cinéastes ont autant d’importance pour moi que Terrence Malick, il fait partie de ceux qui ont nourri non seulement ma vie de cinéphile, mais aussi ma vie personnelle. S’il y avait une secte Malick, pour reprendre les mots de Jean-Michel Frodon discutés la semaine dernière, je ne nierais pas que j’en ferais certainement partie. Lire des critiques négatives de ses films équivaut à une attaque personnelle, comme si je m’étais trop enfoncé dans son cinéma pour pouvoir me différencier de lui, et alors je n’ai qu’envie d’insulter haut et fort ces idiots qui n’y comprennent rien. Et il ne faut pas se leurrer, malgré ce qu’on a pu lire sur l’unanimité d’une critique qui aurait déclaré The Tree of Life magistral avant même sa sortie en salles, il y en a beaucoup de ces idiots, aucun des films de Malick ayant été particulièrement bien reçu à sa sortie. Pauline Kael, par exemple, n’aimait pas Badlands parce que le cinéaste y aurait une attitude hautaine sur ses personnages, ils seraient moins des hommes que des outils servant sa réflexion, et elle écrivait de Days of Heaven qu’il s’agit d’un « empty Christmas tree: you can hang all your dumb metaphors on it ». Depuis toujours on vante la beauté des images de Malick tout en lui reprochant une distance émotionnelle, ses personnages seraient trop peu définis (ce qui n’est pas faux), ce qui empêcherait l’émotion (ce qui est, oui, idiot). La réaction divisée à Cannes pour The Tree of Life est la même qui a accueilli tous ses films, sauf peut-être Days of Heaven, qui a été plus largement acclamé (The New World ne détient qu’un maigre 69 % d’approbation sur metacritic et The Thin Red Line 78 %, ce qui n’est pas mauvais, mais c’est bien peu pour des films qui auraient fait l’unanimité).

Même quand on vante son cinéma, on le fait souvent à reculons, en disant : « Ah oui, c’est bon, moi j’ai aimé ça, mais ce n’est pas pour tout le monde. » Ce n’est pas pour tout le monde, voilà une belle façon de ne pas défendre une œuvre qu’on a apparemment aimée, mais qui peut croire à cet amour? En tout cas, pas ceux qui ont lu Kant, et qui savent bien que dans un jugement de goût il y a une prétention à l’universel. Autrement dit, quand nous portons un jugement sur une œuvre, quand quelqu’un s’imaginant avoir du goût déclare « c’est beau », ou « c’est bon », « il ne juge pas seulement pour lui, mais pour autrui et parle alors de la beauté comme si elle était une propriété des choses. » (Dans Critique de la faculté de juger) Évidemment, il n’y a là rien de logique, rien qui puisse se justifier par la raison, notre jugement découle, après tout, d’une impression personnelle, Kant ne le nie pas, mais c’est exactement ce qui rend suspect une phrase comme « ce n’est pas pour tout le monde », puisque cela va à l’encontre de ce que l’on ressent lorsque quelque chose nous apparaît beau. Ce serait déjà moins étrange si l’œuvre qui « n’est pas pour tout le monde » n’était pas qualifiée en même temps de « grande », « imposante », « belle », etc. Si je suis en extase devant un grand film (et les grands films sont si rares qu’on peut bien être extatique d’en découvrir un), je considère que tous devraient ressentir cette extase, et mon travail de critique consiste justement à la décrire et à la faire partager. Je crois l’avoir déjà dit auparavant, les grands films qui divisent, c’est des foutaises, il y a nécessairement, d’un côté ou de l’autre, quelqu’un qui manque de goût… Je suis capable, certes, de voir ce qui peut exaspérer certaines personnes dans The Tree of Life, comme je comprends aussi très bien comment, par exemple, il est possible de qualifier le cinéma de Clint Eastwood de libertarien, mais par contre je suis incapable d’accepter que l’on en reste là, que l’on ne voit pas plus loin. Alors, voilà : The Tree of Life, comme le cinéma d’Eastwood, c’est beau.

Pourquoi prendre autant de temps pour en arriver au film lui-même? Comme je l’écrivais en introduction, l’émotion prime chez Malick, alors je tiens à l’appuyer avant de commencer à nommer les philosophes usuels, les Emerson, Heidegger, Wittgenstein et Cavell que l’on a l’habitude d’associer à ce cinéaste. Commencer par la philosophie donne la mauvaise impression, comme s’il était nécessaire de connaître tout ce beau monde pour apprécier ce cinéma à sa juste valeur, alors que tout ce que l’on peut prendre de Malick est déjà à portée de main; recourir à ces penseurs nous aide à mieux formuler nos idées, mais ils sont, en un sens, inutiles. J’écrivais la semaine dernière que l’une des tâches du critique est de construire l’horizon de sens sur lequel s’érige une œuvre; chez Malick, cet horizon, ce sont ces noms, mais il ne s’agit que de la fondation, et nul besoin de la déterrer pour contempler la maison. À première vue, il n’y a pas grand-chose de commun entre Emerson et Heidegger, le rapprochement est permis avant tout par Stanley Cavell, qui voit en Emerson un précurseur à Heidegger et à Wittgenstein surtout (voir le recueil Qu’est-ce que la philosophie américaine?) Ces quatre philosophes partagent à tout le moins une vision semblable de la philosophie, qui pour eux prend la forme d’une quête dont le résultat importe moins que le cheminement, ce qui n’est pas sans lien avec ce que j’écrivais la semaine dernière sur The Tree of Life, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de ne pas comprendre ce film puisqu’il ne forme pas un discours mais une recherche, un questionnement.

La philosophie, c’est l’art de poser la bonne question, et des questions, chez Malick, il n’y a que ça. Prenons celle-ci, centrale au film : « Where were You? » La mère nous murmure ces mots, juste avant la séquence de la Création… à moins que ce ne soit « Where were you? », puisqu’on ne sait pas vraiment si elle pose cette question à Dieu (pourquoi as-Tu laissé mon fils mourir?) ou si elle se la renvoie à elle-même (où étais-je lorsque mon fils est mort, pourquoi était-il seul à ce moment?), ou encore si elle s’adresse au spectateur. Chez Malick, les questions explicites, celles prononcées par les personnages, demeurent irrésolues, elles entraînent de nouvelles questions, implicites. Il est donc possible de ne pas comprendre le film, ma phrase, évidemment, était une boutade : il suffit, pour se berner, de voir The Tree of Life comme un « pensum », comme un film « sectaire », comme une « enflure métaphysique », bref comme tout ce qu’on lui reproche d’être, et ce qu’il n’est pas. D’ailleurs, ceux qui accusent le film de n’être qu’une vétille philosophique prétentieuse n’essaient même pas de définir ce qui serait si risible, comme si c’était évident, ou comme s’il suffisait de le dire pour que ça soit vrai. Qu’est-ce qu’une question comme « Where were Y(y)ou? » a de si ridicule? Peut-être qu’ils trouvent dans le film une réponse finale, par exemple celle de Dieu à Job, « Qui es-tu pour Me questionner? », une affirmation de Toute-Puissance qui, une fois énoncée, met fin au questionnement de Job (et ainsi à la philosophie).

Ce n’est pas faux, le film adapte le livre de Job dans un contexte moderne, il en rejoue le drame, mais cette réponse divine, pour Malick, n’est que partielle. « Where were you? », c’est aussi la question que Dieu lance à Job lorsque celui-ci se demande ce qu’il a bien pu faire, lui, fidèle serviteur de Dieu, pour subir un tel malheur. Le problème du Mal est posé dans tous les films de Malick, il est formulé dans The Tree of Life sous la forme la plus chrétienne qui soit, par le biais de Job et de la souffrance des innocents. Le film s’ouvre sur une citation de Job 38, versets 4 à 7, c’est-à-dire un extrait de la réponse de Dieu à Job : « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l’intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d’allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? » S’ensuit une de ces interminables énumérations bibliques, Dieu faisant la liste de ce qu’Il a créé, à côté de quoi Job fait bien piètre figure. Essentiellement, le scénario de Malick reprend cette structure : la première partie du film montre le deuil de la famille O’Brien, des chrétiens pratiquants ayant perdu un de leurs trois fils dans des circonstances qui nous sont inconnues (pas à la guerre, comme plusieurs l’ont suggéré, l’armée américaine n’annonce pas la mort de ses soldats par un simple télégramme de Western Union). Puis, la mère murmure « Where were Y(y)ou ? » (tiens, peut-être, finalement, que la mère relit le livre de Job pour s’aider dans le malheur, ou peut-être qu’il y a dans cette question une sorte de défi à Dieu, alors qu’elle Lui renvoie la question qui est supposée être Sa réponse), et la séquence de la création s’ensuit, une sorte de film expérimental d’une vingtaine de minutes, un montage d’images plus ou moins abstraites de volcans en éruption, de mer bouillonnante, de mariage de cellules, dinosaures en prime.

Peut-on simplement interpréter cette séquence comme une réponse de Dieu à la mère, comme une illustration de Job 38 ? Il faudrait alors s’étonner qu’il n’y ait rien de biblique dans cette création vue par Malick, elle est au contraire tout à fait scientifique. Bien sûr, la science et la religion ne sont pas nécessairement des ennemies, et à moins d’être créationniste, on peut bien voir, si l’on veut, l’œuvre de Dieu derrière ces forces primaires qui s’entrechoquent pour déboucher sur la vie, mais on peut tout aussi bien y lire l’absence de Dieu, ou même l’affirmation d’un panthéisme qu’on a souvent associé (à tort) à Malick, et il y aurait alors moins une leçon d’humiliation, comme pour Job, qu’une leçon d’humilité (nos drames humains sont bien petits devant l’immensité du Cosmos). À moins qu’il ne s’agisse pas d’une réponse à la mère, peut-être que ce qui précède cette séquence importe moins que ce qui lui succède, c’est-à-dire la naissance de Jack, le premier fils de la famille O’Brien, comme si à chaque naissance la création était rejouée, à chaque homme correspondant un monde nouveau. Ou encore, peut-être que d’insérer ainsi la création du monde au centre d’un mélodrame humain permet de relier l’homme à la Nature, de montrer leur interaction, ce qui semble se confirmer dans la mise en scène, Malick filmant la création du monde de la même manière qu’il filme des enfants qui jouent. Il ne s’agit plus, alors, d’une leçon d’humilité, mais de voir que le plus petit des drames mérite autant l’attention que le plus grand des questionnements, ou encore que c’est par ce quotidien, justement, que l’on peut accéder à ces questionnements, ce qui serait tout à fait dans la lignée des transcendantalistes américains, d’Emerson en particulier. D’ailleurs, peut-être que le film n’est pas une adaptation de Job, mais plutôt un commentaire de l’essai « Experience » de ce même Emerson, un texte ayant aussi en son centre un deuil, la mort du fils de l’auteur, Waldo, et s’ouvrant sur une question tout à fait malickienne : « Where do we find ourselves ? » Comme The Tree of Life, « Experience » tente de surmonter le deuil par un questionnement philosophique, c’est d’ailleurs le texte le plus franchement métaphysique d’Emerson, comme The Tree of Life est aussi le film le plus ouvertement philosophique de Malick.

Il importe peu d’isoler la « bonne » interprétation de cette scène de création, de toute façon celles que j’ai nommées ici ne sont pas antagonistes (et la liste n’est pas exhaustive), d’en fixer une serait même aller à l’encontre du film. Il pourrait être tentant alors de parler d’ambiguïté, de dire que chacun peut trouver dans The Tree of Life ce qu’il veut, comme si le film, regorgeant de possibilités, agissait tel un miroir de nos propres croyances. Il y a de cela, mais célébrer ainsi l’ambiguïté ou la polysémie est plus un abandon qu’une solution, comme s’il serait impossible de tirer plus de ce film que ce que l’on savait déjà. En réalité, le cinéma de Malick travaille l’écart entre ces interprétations, son cinéma questionne le monde et le langage, il relève les différents sens d’un même mot, les diverses perceptions d’un même objet, pour tenter de filmer ce qu’il y a entre celles-ci, pour accéder à la vérité qui y serait sous-jacente, pour l’apercevoir entre les interstices. Il en est ainsi de la création dans The Tree of Life, Malick ne filme ni une création chrétienne, ni une création scientifique (elle est quand même accompagnée d’hymnes religieux), il tente plutôt d’en arriver à une sorte de création originelle, ou idéelle, c’est-à-dire à l’idée de Création qu’il y a derrière chaque conception de celle-ci. D’ailleurs, Malick ne s’intéresse pas au comment de la création, à savoir s’il s’agit d’un acte de Dieu ou d’un accident chimique, ce qu’il met en scène, plan après plan, dans tous ses films, c’est l’émerveillement devant le monde, devant le fait qu’il y ait quelque chose plutôt que rien (pensons à cette phrase de Wittgenstein : « Ce n’est pas comment est le monde qui est le Mystique, mais qu’il soit » Tractatus 6, 44) D’où l’aspect naïf de ses films, le regard innocent, Malick voulant filmer les choses avant qu’elles ne soient brouillées par les inévitables préjugés qui les accompagne normalement.

Je disais que je voulais partir de l’émotion pour parler de ce film, nous y voici : les films de Malick possèdent la texture du souvenir, ils empruntent tous, de manière plus ou moins explicite, la forme d’une anamnèse, et impossible de déterminer qui, au juste, se souvient. Malick se préoccupe peu des souvenirs factuels ou des événements précis, il procède plutôt par impressions, par sentiments, d’où la nature fragmentaire de ses films, qui ne se déroulent pas selon une logique de causalité, mais plutôt selon un mode impressionniste, une sorte de courant de conscience émergeant d’un sujet indéterminé. Ce flou dans le point de vue est fondamental, et c’est probablement ce que plusieurs trouvent « distant », Malick ne tentant pas de nous faire partager une subjectivité, de nous faire ressentir le deuil, par exemple, comme la famille O’Brien peut le ressentir. Le cinéaste cherche plutôt à éveiller chez nous le sentiment du deuil lui-même, hors de toute détermination particulière (comme pour l’idée de création). Pour ce, il met en scène les diverses émotions et sentiments des membres de la famille O’Brien, il entremêle leurs souvenirs, leurs impressions, espérant trouver ce qu’il y a de commun sous chaque sentiment, chaque humeur, filmant, encore une fois, l’écart (la mince ligne rouge) qu’il y a entre ces perceptions (d’où le sentiment de répétition dans la deuxième partie du film, là où il y a surtout variations). Il y a bel et bien une distance face aux personnages, mais en fait nous partageons avec eux quelque chose de bien plus grand que leur drame particulier, c’est-à-dire une émotion idéelle, première, comme si nous voyions chaque chose à nouveau pour la première fois. Je n’ai pas envie de pleurer devant le drame de Days of Heaven, mais je ne peux retenir mes larmes devant ce monde qui m’est montré, une émotion qui ne découle pas uniquement de la beauté des images, il y a plus profond en jeu (repensons à la citation de Wittgenstein). Ainsi, ce qui relie chaque fragment chez Malick, c’est moins un Tout divin ou un Un transcendantal (bien que ce ne soit pas à exclure) que l’idée ou l’être se terrant derrière les illusions par lesquelles nous percevons normalement un objet.

La métaphysique de Malick se dresse ainsi en recherche transcendantale, il cherche à percer les illusions, et le sentiment de deuil travaillant The Tree of Life devient ici particulièrement important, comme en témoigne ces mots de Cavell, tirés d’une analyse du texte « Experience » soulignant l’importance de la figure de Waldo, le fils décédé d’Emerson : « […] la philosophie commence dans la perte, dans le fait de se trouver désemparé, comme le dit plus ou moins Wittgenstein. La philosophie qui ne commence pas ainsi n’est que du bavardage […] La perte comme telle ne doit pas être surmontée, car chaque nouvelle découverte peut encourir une perte nouvelle. […] La guérison après la perte est chez Emerson, comme chez Freud et Wittgenstein, une découverte du monde, un retour du monde, un retour au monde. Le prix en est nécessairement de livrer quelque chose, de laisser échapper quelque chose, de subir sa pauvreté. » (Qu’est-ce que la philosophie américaine ?) Il y a là un résumé de The Tree of Life : par la perte d’un fils, une quête philosophique s’ouvre, et la guérison finale, l’acceptation de la mort du fils (ou du frère), prend la forme d’une découverte du monde, une renaissance. La finale sur la plage met en scène cette idée, Malick réutilise alors la figure de l’eau, dans laquelle naissait Jack, reprenant même une image de la séquence de cette naissance (une maison sous l’eau), pour bien marquer cette idée de renouveau, de renaissance (je ne crois pas qu’il s’agisse d’une représentation de l’au-delà, comme plusieurs l’ont stipulé, puisque le film ne se termine pas avec cette scène, on revient ensuite à Jack adulte, ce qui semble indiquer qu’il s’agit d’une représentation du cheminement d’un personnage, d’une manière de mettre en scène l’acceptation de la mort).

Nous en revenons au point de départ : le cinéma de Malick est une recherche, permise par l’émotion du deuil (la perte est au centre de tous ses films, c’est l’objet de tous les souvenirs : Holly raconte la perte de Kit, Linda celle de son frère, les soldats vivent de près avec la mort, Pocahontas a perdu John Smith). Sans le sentiment de cette perte, la philosophie s’éteint, et le spectateur doit donc ressentir, lui aussi, ce deuil, afin d’accompagner le film dans sa quête. Ainsi, l’émotion prime, par elle s’ouvre la réflexion, une réflexion bien plus vaste que ce que j’ai soulevé ici, une première esquisse. Mais l’été est long, et les bons films rares, alors je n’hésiterai pas à m’y replonger bientôt, dès que je peux revoir le film, pour me questionner, par exemple, sur la place qu’y tient l’ordinaire, le quotidien, celui qu’il faut dépasser (selon Emerson et Wittgenstein) en le réinvestissant, ou encore sur la place de l’enfant (celui-là même qui ouvre les Recherches philosophiques de Wittgenstein), ou l’apprentissage du langage, bref toute cette question de la naïveté, soulevée la semaine dernière, centrale au film, mais que je n’ai que survolé ici.